|

Inhalt: |

Leopard 2

|

||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Überblick

Nachtsichtgeräte Zielfernrohre 9K112 KOBRA 9K116 BASTION 9K119 REFLEKS T-54 / T-55 T-55AM T-55AM2 T-62 T-64 T-72 T-72B3 M-84 PT-91 T-80B T-90A STRV-103 IKV-91 AMX-30B AMX-30B2 Centurion Chieftain Panzer 68 Panzer 68/88 Leclerc Kürassier Kürassier A2 MBT-70 M48A1 M60A3 M1A1 Leopard 1A2 Leopard 1A4 Leopard 1A5 Leopard 2 |

Die Feuerleitanlage des Kampfpanzers Leopard 2

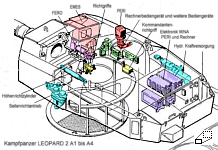

Die Feuerleitanlage des Leopard 2 umfasst als Hauptbaugruppen

das Tagzielfernrohr mit Laser-Entfernungsmesser und Wärmebildgerät,

eine gemeinsame Ausblickbaugruppe mit in zwei

Ebenen stabilisierter Visierlinie, den ballistischen Rechner, die Waffennachführanlage,

ein telekopisches Hilfszielfernrohr, ein stabilisiertes Kommandantenrundblickzielfernrohr

und die entsprechenden Elektronikblöcke. Die Unterbringung der

Hauptbaugruppen zeigt Bild 1. Ein vereinfachte

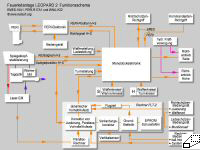

Funktionsschema der gesamten Anlage ist auf Bild 2dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit

sind auf dem Schema nicht dargestellt: die Zentrallogik und

Hauptverteilung ZL/HV und das rechnergestütze Panzerprüfgerät

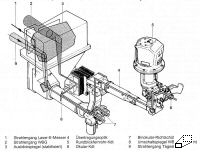

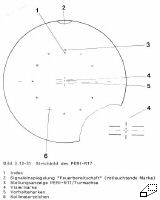

RPP. Als Hauptzielfernrohr wird das bei STN-Atlas Elektronik hergestellte EMES-15 mit 12facher Vergrößerung bei einem Sichtfeld von 5 Grad verwendet. Es integriert ein binokulares Tagsichtzielfernrohr, ein Wärmebildgerät und einen Laserentfernungsmesser in einer Baugruppe. Ein baugleiches Gerät wird auch im Leopard 1A5 verwendet. Im Bild 3 wird die komplette Baugruppe des EMES dargestellt. Im grünen Gehäuse ist die Spiegelbaugruppe mit ihrer Stabilisierungselektronik, sowie den Kreiseln, Resolvern und Stellmotoren untergebracht. Darunter befinden sich der Laser-Entfernungsmesser und das Wärmebildgerät, dessen Sichtfeld in den Strahlengang des Tagkanals eingespiegelt werden kann. Dazu ist ein mechanischer Umstellhebel zu betätigen. Am Rohr des Fernrohrteils befindet sich die gemeinsame Okularbaugruppe. Über ein optisches Verbindungsrohr kann der Kommandant im PERI-R17 das Sichtfeld des Richtschützen einsehen und notfalls über das EMES von seinem Platz das Feuer führen. Die Strahlengänge der Optiken zeigt das Bild 4. Das EMES-15 besitzt einen in zwei Ebenen stabilisierten Ausblickkopf für den Tages- und den Nachtsichtkanal sowie für den Laserentfernungsmesser. Die Stabilisierung der Kanone und des Turmes sind an die Primärstabilisierung des Ausblickkopfes gekoppelt. Über den Feuerleitrechner und weitere elektronische Baugruppen der Waffenstabilisierung folgt die Sekundär-Stabilisierung des Turmes und der Kanone der Primär-Stabilisierung des Ausblickkopfes. Die Schussverblockung gibt die Abfeuerung nur frei, wenn sich die Visierlinie des EMES und die Seelenachse der Kanone in der jeweiligen Soll-Lage befinden. Winkelgeber messen permanent die Abweichung der Waffenanlage zur Lage der Visierlinie in der Horizontalen und in der Vertikalen und führen Turm und Kanone ständig wieder in die Soll-Lage zurück. Deshalb spricht man hier auch von einer Waffennachführanlage. Der entscheidende Vorteil, neben der hohen Stabilisierungsgüte, besteht darin, dass über den Feuerleitrechner gesteuert, Turm und Kanone unabhängig vom primär stabilisierten Ausblickkopf des EMES aus der ursprünglichen in eine andere Soll-Lage geführt werden können. Somit können die vom Feuerleitrechner ermittelten Vorhaltewerte und Rohrerhöhungen automatisch umgesetzt werden, ohne dass der Richtschütze den Haltepunkt verändern muss. Er hat lediglich das Ziel mit der zentralen Richtmarke abzudecken und zu begleiten. Ist die Feuerleitanlage feuerbereit, wird das im Sichtfeld des Zielfernrohrs angezeigt und der Richtschütze kann abfeuern. Im Bild 5 ist das Strichbild im Sichtfeld des EMES-15 zu sehen. Ziele werden grundsätzlich mit der ringförmigen zentralen Richtmarke angerichtet. Die weiteren Striche können bei Bedarf zur behelfsmäßigen Ermittlung von Entfernungen nach dem militärischen Strichmaß und bei der Korrektur von Fehlschüssen verwendet werden. Bei funktionierender Feuerleitanlage soll der Richtschütze jedoch auch den Folgeschuss mit dem gleichen Haltepunkt abfeuern, so die geltende Regel. Am unteren Rand des Sichtfeldes wird die Entfernung und die gewählte Geschossart angezeigt, sowie die Schussfreigabe in Form des Buchstabens "F". Bei Verblockung der Schussfreigabe infolge zugroßer Abweichung der Sollage der Kanone zur Visierlinie wird eine "0" angezeigt. Bild 6 zeigt die Frontseite des

EMES-15 mit dem Okularteil und dessen Einstelleinrichtungen.

Rechts davon ist das Richtschützenbediengerät angebracht. An

ihm befindet sich oben Anzeigeleuchten für die Betriebsstufen,

darunter folgen die Einstellelemente für die Justierung auf

1500 m, die Feldjustierung, für das Wärmebildgerät, den Driftabgleich,

den Waffenartschalter Kanone/MG und die Dimmer für Strichplatten-

und Anzeigenbeleuchtung. Bild 7 zeigt den Richtgriff und den

Turmstellungsanzeiger.. Der Richtgriff enthält mehrere Schalter.

Das sind im einzelnen die Abfeuerung, die mit den Zeigefingern

betätigt wird, der Taster für den dynamischen Vorhalt, der mit

den Daumen niedergedrückt wird, der Sicherheitstaster

für die Richtanlage, der mit den Fingern beim Umfassen betätigt

wird und erst dann das Richten freigibt, sowie die Wipptaste

für die Entfernungsmessung an der Oberseite der Richtgriffe.

Beim Betätigen der Wippe nach links wird der Laser-Entfernungsmesser

ausgelöst, bein Betätigen der Wippe nacht rechts wird die Entfernung

auf E=1000 m umgestellt, falls eine exakte Messung unmöglich

ist und mit der Kampfentfernung geschossen werden soll. Dabei

verläuft der aufsteigende und der absteigende Ast der Flugbahn

beim Haltepunkt Zielmitte und einer Zielhöhe von 2 m bis etwa

2000 m stets durch das Ziel, was in diesem Entfernungsbereich

immer einen Treffer ermöglicht. Wird die rechte Wippe

zweimal hintereinander betätigt, wird auf die zuletzt gemessene

Entfernung zurückgeschaltet. Der digital arbeitende Feuerleitrechner liest

aus den

Speichermodulen alle zur Berechnung nötigen ballistischen Werte der

einzelnen Munitionssorten. Die Hauptmunitionssorten für Gefechtseinsatz

und das Übungsschießen sind bereits verfügbar und können

recht einfach durch Wechsel des Speichermoduls an neue Entwicklungen angepasst

werden. Bei der Vorbereitung des Schießens müssen von der Besatzung

die für jede Kanone und Munitionsart beim Werksanschuss ermittelte

individuellen Abweichung des mittleren Treffpunkts, dem sogenannten Systemfehler,

einer Schußserie jeder Geschossart vom Hauptjustierpunkt am Eingabepult eingestellt werden. Ebenso werden vorher

die Werte Lufttemperatur, Ladungstemperatur und die topografische Höhe

des Einsatzgebietes, als Referenzwert für den Luftdruck, eingestellt. Der Wert für den Seitenwind wird vorab

bei fester Einsatzrichtung eingestellt. Anfangs wurde der Seitenwind durch einen Sensor

permanent ermittelt. Auf den Seitenwindsensor wurde in späteren Baulosen

verzichtet. Bei Notwendigkeit

wird über einen Korrekturwert die Verringerung der Anfangsgeschwindigkeit wegen des Rohrverschleißes

eingestellt, da der Rohrverschleiß andernfalls zu einer geringeren Schussweite führt.

Während des Schießens ermittelt ein Sensor die Verkantung des

Turmes in der Querachse. Ein Abweichen von der Waagerechten führt zu großen

Abweichungen beim Schießen und kann durch Verändern der Soll-Lage

der Waffenanlage durch den Feuerleitrechner kompensiert werden. Für

die Vorhaltewerte beim Schießen auf sich bewegende Ziele und beim

Schießen aus der Bewegung werden durch Sensoren die Winkelgeschwindigkeiten

der Waffenanlage beim Begleiten des Zieles in der Horizontalen und in der

Vertikalen ermittelt. Der Feuerleitrechner kann aus diesen Werten die Vorhalten

in Höhe und Seite errechnen und die Waffenanlage über die Richtantriebe

entsprechend in eine neue Soll-Lage führen, während der Ausblickspiegel

des EMES über die Eigenstabilisierung seine Position beibehält. Auch im Wärmebildzielfernrohr (WBG) ist das gleiche

Strichbild wie im Tagkanal wiederzufinden, einziger Unterschied ist der fehlende zentrale

Ring. Das WBG wird von der Firma Zeiss-Eltro Optronik auf der Grundlage

eines Standard US-Moduls hergestellt. Der grundlegende Aufbau ist im Artikel

über die Nachtsichtgeräte beschrieben. Die Zeit bis

zum Erreichen der Betriebsbereitschaft beträgt cirka 10 Minuten, während

dieser Zeit wird der aus 120 Kadmium-Quecksilber-Tellur-Elementen (CdHgTe)

bestehende Detektor auf minus 196 Grad Celsius heruntergekühlt. Es

ist möglich die Vergrößerung des WBG zu verändern.

Zum Anrichten wird die 12fache Vergrößerung verwendet, zum weiträumigen

Beobachten kann auf 4fache Vergrößerung umgeschaltet werden.

In diesem Fall zeigt ein rechteckiger Rahmen das Sichtfeld der 12fachen

Vergrößerung an, dadurch kann der Richtschütze erkannte

Ziele schneller anrichten um danach die Vergrößerung umzustellen.

Bei Bedarf kann die Polarität der Anzeige umgestellt werden. Warme

Objekte werden entweder hell oder dunkel dargestellt, es handelt sich faktisch

um ein "Negativ" des vorherigen Bildes. Ebenso kann der Kontrast nachgestellt

werden um die Sichtbarkeit der Objekte zu verbessern. Die Bilddarstellung

des Wärmebildgerätes wird über einen optischen Kanal direkt

in das Sichtfeld des Tagkanals eingeblendet. Mit einem Umstellhebel

rechts der Okularbaugruppe kann dann wahlweise zwischen Tag-

und Wärmebildkanal umgeschaltet werden ohne die Augen von den

Okularen zu entfernen. In den Leopard 2A1 bis 2A4 ist das PERI-R17

des Kommandanten über einen optischen Kanal mit der Okularbaugruppe

des EMES verbunden. Das ermöglicht es dem Kommandanten, neben

dem EMES-Tagkanal auch das Wärmebildgerät des Richtschützen

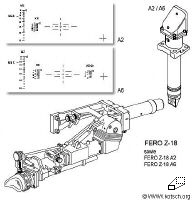

zur Beobachtung und Feuerführung zu nutzen Bei Beschädigung des Hauptzielfernrohres kann das Feuer mit Hilfe eines teleskopischen Zielfernrohres mit achtfacher Vergrößerung vom Typ FERO-Z18 geführt werden. Bild 10 zeigt das Okular des FERO links vom Okularteil des EMES. Dieses Zielfernrohr ist achsparallel zur Kanone angebracht und hat einen Ausblick durch die Walzenblende. Es ist analog dem TZF-3 des Leopard 1 aufgebaut. Die Baulose bis zum Leopard 2A4 sind mit dem FERO-Z18 ausgestattet.

Wegen der keilförmigen Zusatzpanzerung an der Turmfront ab den

Baulosen Leopard 2A5 musste das Objektiv des FERO-Z18 aus der

Walzenblendenfront an die Oberseite der Walzenblende verlegt

werden. Das Bild 12 ermöglicht einen Blick auf die Oberseite

der Walzenblende

des Leopard 2A5. Links vom kastenförmigen Block des Ausblickteils

des EMES, auf dem beweglichen Teil der Walzenblende, ist der

nach oben verlegte, gepanzerte Ausblick des modifizierten FERO-Z18A2 zu erkennen.

Dazu wurde vor das ursprüngliche Objektiv des FERO eine senkrechte

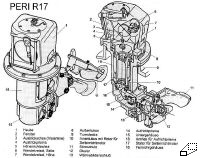

optische Verlängerung eingebaut, wie sie Bild 11 zeigt. Der Kommandant des Leopard 2 verfügt über 6 großflächige Winkelspiegel in einer starren Kuppel. Als vergrößerndes Sichtgerät für die Rundumbeobachtung und Zielbekämpfung ist in der Turmdecke links vor der Kuppel das monokulare Rundblickperiskop PERI-R17A1 eingebaut. Es besitzt eine in zwei Ebenen stabilisierte Visierlinie und verfügt über eine zwei und achtfache Vergrößerung bei einem Sichtfeld von 27 Grad bzw. 7 Grad, je nach eingestellter Vergrößerung. Es ist die Weiterentwicklung des PERI-R12, das im Leopard 1A4 verwendet wurde und von dem wesentliche Baugruppen übernommen wurden.

Das PERI-R17 kann in folgenden

Betriebsarten eingesetzt werden: Bild 16 zeigt das PERI-R17A1 im Leopard 2A4. Am unteren Rand ist gut der Hebel zu erkennen, mit dem auf den optische Kanal zum EMES umgeschaltet werden kann. Das folgende Bild 17 zeigt den links vor dem Lukenrand untergebrachten, um 360 Grad drehbaren Ausblickkopf des PERI-R17A2. In der 12 Uhr Position kann die Okularscheibe über eine Waschanlage gereinigt werden. Diese Düsen sind rechts unten am Fuss des Ausblickkopfes erkennbar. Zur Steuerung des PERI verfügt der Kommandant rechts an seinem Platz über einen an einem senkrechten Richtgriff angebrachten "Daumendruck"-Schalter. Dieser Richtgriff ist im Bild 18 gut erkennbar. Mit ihm kann auch in schwerem Gelände das PERI sicher geführt werden, da der Griffstock fest steht und der rechten Hand des Kommandanten einen sicheren Halt bietet. Nur durch Verändern des Daumendrucks auf eine cirka 3 cm große gummierte Sensorscheibe kann der Kommandant das Sichtfeld des Periskops in der Höhe und Seite steuern. Am Richtgriff sind die Bedienschalter für die Betriebsstufen angebracht sowie die Abfeuerung der Waffen. Bild 18 zeigt ebenfalls die beim Kommandanten angebrachten

Bedieneinrichtungen der Feuerleitanlage. Das ist zunächst ,

hinter dem weißen Schutzbügel, der

Bedienkasten des PERI mit dem

Hauptschalter, dem Wisch-Wasch-Schalter und den beiden Potentiometern

des Driftabgleichs. Es folgt links der Dimmer der Schalterbeleuchtung

mit Lampentestschalter, es schließt sich an der Kommandantenbedienkasten

für die Nutzung des Wärmebildgerätes und ganz links der Bedienkasten der Nebelmittelwurfanlage,

mit dem geschützten roten Hauptschalter und dem Tastenfeld

für die Auslösung der rechten bzw. linken Wurfbecher. Links

unterhalb folgt der Betriebsstufenschalter der Waffenstabilisierung

mit dem auffälligen weißen Pfeil auf dem Drehschalter. Es können

die Betriebsstufen TURM AUS, BEOBACHTEN und STAB EIN gewählt

werden. Unterhalb des PERI-Fußes, links oben am Bildrand, befindet

sich das Bediengerät für den ballistischen

Rechner, an dem bei der Vorbereitung

des Schießens die einzelnen Werte eingegeben werden und an dem

während des Schießens einzelne Werte manuell korrigiert werden

können. Es besteht weiterhin die Möglichkeit

eine Videokamera für Tagsicht einzubauen, um das Fernsehbild an anderen Bedienplätzen

zur Verfügung zu stellen, wie das schon im Kampfpanzer

Leclerc der Fall ist. Vorgesehen ist die Möglichkeit ein sogenanntes

Tippvisier zu integrieren. Dieses erlaubt nach Antippen eines Winkelspiegels

das Einlaufen der Visierlinie auf die

Blickrichtung dieses Winkelspiegels. Eine Feldjustieranlage vervollständigt

die Feuerleitanlage des Leopard 2. Sie besteht prinzipiell aus den in das

Hauptzielfernrohr und die Waffenstabilisierung integrierten Baugruppen und einem

an der Kanonenmündung angebauten

Referenzspiegel. Wenn nach längerem Feuer

mit der Kanone die

thermische Belastung des Rohres zu groß wird, kann es

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

Die Entwicklung des Nachfolgers für den erfolgreichen Leopard 1

begann bereits Ende der 60er Jahre und lief bis zum Ende der 70er Jahre. Maßgeblichen

Einfluss auf die Entwicklung dieses Kampfpanzers hatten die Ergebnisse der

Entwicklung des Hauptkampfpanzers 70 / MBT-70, die in Zusammenarbeit mit

den USA erfolgte.

Die Entwicklung des Nachfolgers für den erfolgreichen Leopard 1

begann bereits Ende der 60er Jahre und lief bis zum Ende der 70er Jahre. Maßgeblichen

Einfluss auf die Entwicklung dieses Kampfpanzers hatten die Ergebnisse der

Entwicklung des Hauptkampfpanzers 70 / MBT-70, die in Zusammenarbeit mit

den USA erfolgte.