|

Inhalt: |

IKV-91

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Überblick

Nachtsichtgeräte Zielfernrohre 9K112 KOBRA 9K116 BASTION 9K119 REFLEKS T-54 / T-55 T-55AM T-55AM2 T-62 T-64 T-72 T-72B3 M-84 PT-91 T-80B T-90A STRV-103 IKV-91 AMX-30B AMX-30B2 Centurion Chieftain Panzer 68 Panzer 68/88 Leclerc Kürassier Kürassier A2 MBT-70 M48A1 M60A3 M1A1 Leopard 1A2 Leopard 1A4 Leopard 1A5 Leopard 2

|

Die Feuerleitanlage des schwedischen Jagdpanzers IKV-91In

den späten 60er Jahren hatten die schwedischen Streitkräfte

noch eine große Zahl Kampfpanzer im Bestand, die vor und während

des 2. Weltkrieges entwickelt worden waren und dringend ersetzt

werden mussten. Neben dem Kampfpanzer STRV-103 sollte zusätzlich

ein leichter Jagd- und Unterstützungspanzer für die Infanteriebrigaden konstruiert

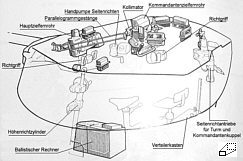

werden. Die Firma Das Funktionsschaltbild der automatische Feuerleitanlage ist im ersten Bild dargestellt. Die zentrale Baugruppe ist der ballistische Rechner, in den manuell die Abwechungen von den schusstafelmäßigen ballistischen und meteorologischen Bedingungen eingegeben werden. Das sind die Lufttemperatur, der Luftdruck und die Temperatur der Treibladungen. Zusätzlich kann die Stärke des Seitenwindes manuell eingegeben werden. Automatisch werden die Rohrerhöhung und die Turmstellung sowie die Richtgeschwindigkeiten in Höhe und Seite gemessen und in den Rechner übertragen. Ein Geber ermittelt die Verkantung der Schildzapfen und überträgt die Daten ebenfalls automatisch in den Rechner. Der Richtschütze gibt die befohlene Munitionsart am Bedienpult des Rechner ein. Der im Hauptzielfernrohr integrierte Laser-Entfernungsmesser ermittelt die Schussentfernung, die ebenfalls in den Rechner übergeben wird. Wird ein Ziel vom Richtschützen erfasst und begleitet, sowie die Entfernung zu ihm gemessen, ermittelt der Rechner die erforderliche Rohrerhöhung und die entsprechende Vorhalte für die Zielbewegungen. Durch elektrische Servomotoren, die mit der Optik des Hauptzielfernrohres verbunden sind, wird die Visierlinie auf die korrekte Rohrerhöhung und Vorhalte verdreht - zusätzlich werden Steuersignale an die elektrohydraulische Richtanlage ausgegeben, die zu einem gleichzeitigen, aber entgegengesetzten Ausschwenken von Turm und Kanone führen. Dadurch werden die Bewegungen der Visierlinienverstellung ausgeglichen und die Hauptrichtmarke wandert nicht aus dem Ziel aus, wenn der ballistische Rechner die Schusslösung an das Zielfernrohr übermittelt hat. Nach einem eventuellen Feinrichten kann sofort abgefeuert werden. Über einen mechanisch mit dem Hauptzielfernrohr verbundenen Kollimator kann das Strichbild des Hauptzielfernrohrs im Sichtfeld des Kommandantenzielfernrohres dargestellt werden. Dadurch ist auch der Kommandant in der Lage, selbständig mit der Hauptbewaffnung zu schießen oder die Arbeit des Richtschützen zu überwachen. Die Nutzung des Laser-Entfernungsmessers und der Möglichkeiten des ballistischen Rechners ist aber nur in Verbindung mit dem Hauptzielfernrohr durch den Richtschützen möglich. Die Zielzuweisung vom Kommandanten an den Richtschützen ist so optimiert, das die Hauptrichtmarke des Richtschützen sofort in Höhe und Seite den gleichen Haltepunkt wie das Zielfernrohr des Kommandanten abdeckt, was wesentlich zur Verkürzung der Bekämpfungszeit beiträgt. Der Kommandant verfügt über eine drehbare Kommandantenkuppel mit 5 großen Winkelspiegeln und einem periskopischen Zielfernrohr. Die Kuppel besitzt nur einen eingeschränkten Schwenkbereich und kann, in Bezug zur Kanone, nach rechts um 100 Grad und nach links um 135 Grad geschwenkt werden. Der Ausblick des Zielfernrohres kann mit einer Splitterschutzblende verschlossen werden, die nach vorn umklappt und beim Schwenken, auf Rollen abgestützt, auf der Turmdecke mitläuft. Das Kommandantenzielfernrohr der Firma Jungner

OK-1 mit 10facher Vergrößerung ist starr in der Luke aufgehängt.

Das Richten in der Seite erfolgt durch elektromechanisches Schwenken

der gesamten Kuppel und in der Höhe durch elektromechnisches

Verdrehen des Ausblickspiegels. Bei Ausfall der Stromversorgung

kann die Kuppel mit Hilfe zweier Handgriffe manuell geschwenkt

werden, der Kopfspiegel kann in der Höhe ebenfalls manuell verstellt werden.

Interessant ist, dass der Kommandant über zwei getrennte Richtgriffe

verfügt. Das rechte obere Bild zeigt diese beiden Griffe recht

deutlich. Der sich im Foto rechts unterhalb des Kommandantenzielfernrohres

befindliche Richtgriff ist an der Turminnenseite befestigt und

wird genutzt, wenn der Kommandant des Richtschützen übersteuert,

um selbst Turm und Kanone zu richten. Der Richtgriff an der

rechten Seite des Kommandantenzielfernrohres dient ausschließlich

zum elektromechanischen Richten der Kommandantenkuppel. Über den beiden Okularen

befindet sich ein nicht vergrößerndes Sichtfenster für die Direktsicht

nach vorn. Hinter dem Kommandantenzielfernrohr ist an

der Turmdecke der sogenannte Kollimator aufgehängt. Er leuchtet

bei Bedarf in das Sichtfeld des Kommandantenzielfernrohres ein

gleiches Strichbild wie im Hauptzielfernrohr ein, falls der

Kommandant selbst mit der Hauptbewaffnung schießen will. Über

ein Parallelogrammgestänge folgt der Kollimator den Bewegungen

der Kanonenwiege, ist dabei aber nicht mit dem ballistischen Rechner verbunden.

Das Schießen durch den Kommandanten erfolgt daher ausschließlich

im Notbetriebsverfahren. Das mittlere obere Foto zeigt noch

einmal einen detailierten Blick auf die Frontplatte des Kommandantenzielfernrohres.

Oberhalb der beiden Okulare ist das Direktsichtfenster zu erkennen,

in dessem rechten Teil sich ein ringförmiges Notvisier zeigt,

mit dem die Visierlinie des Kommandanten grob auf die Kanonenlängsachse

ausgerichtet werden kann. Das Direktsichtfenster kann innen

mit einer

Klappe verschlossen werden. Unter dem rechten Okular befindet

sich die Halterung für die Strichplattenbeleuchtung. Rechts

von der Leuchtenhalterung befindet sich der Hebel für den Vergrößerungswechsler.

Links vom linken Okular ist eine Kartenleseleuchte angebracht

und links davon, an der linken Gehäuseseite, befindet sich das

Rad zum manuellen Verdrehen des Ausblickspiegels in der Vertikalen

bei Ausfall der elektrischen Richtanlage des Zielfernrohres.

Unten am Zielfernrohrgehäuse ist eine Schalterleiste angeordnet.

Von links nach rechts sind das der Betriebsstufenumschalter,

die Okularheizung, die Heizung des Ausblickspiegels, der Dimmer

für die Kartenleselampe,der Schalter für den Scheibenwischer,

ein Taster für die Scheibenwaschanlage und ganz rechts der Dimmer

für die Strichplattenbeleuchtung. Der Richtschütze verfügt über ein monokulares, periskopisches Zielfernrohr der Firma Jungner vom Typ TP-1050L mit 10facher Vergrößerung und integriertem Laser-Entfernungsmesser. Über dem Zielfernrohrblock, direkt über den Okularen, ist zusätzlich ein Winkelspiegel in der Turmdecke aufgehängt. Der Ausblick des Zielfernrohres kann mit einer nach vorn abklappbaren Splitterschutzblende verschlossen werden. Das mittlere Bild unten zeigt den Arbeitsplatz des Richtschützen mit dem Zielfernrohr im Zentrum. Rechts am Zielfernrohr ist der Elektronikblock des Laser-Entfernungsmessers mit dem Hauptschalter angebaut. Es folgt der Optikblock mit dem Okular des Zielfernrohrkanals und links von diesem das Okular der Entfernungsanzeigeeinheit, die sich selbst als auffälliger Block unmittelbar links vom Anzeigeokular zeigt. Am waagerecht liegenden Zielfernrohrblock ist links oben der Ausblickspiegel angeordnet. Unter dem Ausblickspiegel, im Gehäuseinneren, befindet sich die Baugruppe der zwei Servomotore der elektromechanischen Visierlinienverstellung in Höhe und Seite. Ein Anzeigefenster links unten am Zielfernrohrblock zeigt den Erhöhungswinkel der Visierlinie an, falls eine manuelle Korrektur erforderlich sein sollte. Unterhalb der Okulare befindet sich ein Justier- und Einstellrad, ein weiteres an der Unterseite des Zielfernrohrblocks. Rechts unterhalb des rechten Okulars befindet sich schließlich der Umstellhebel für den Vergrößerungswechsler und darunter ein Anschluss für eine anschließbare Auswertekamera beim Übungsschießen. An der Turminnenseite hängt das Bedienpult des Richtschützen mit den Schaltern für die Okularheizung, der Schalter für die Servomotoren des Visierlinienverstellung, Dimmer für Anzeigeleuchten und die Strichplattenbeleuchtung. Das Strichbild umfasst die Winkelmessskala und das System der Entfernungs- und Vorhaltestriche (in km/h) für das Schießen mit Kanone und Koaxial-Maschinengewehr. Bei eingeschalteter Feuerleitanlage werden die Ziele grundsätzlich mit dem Zentralkreuz angerichtet, beim Notbetrieb muss das Strichsystem nach manuell ermitteltem Entfernungs- und Vorhaltewertwert auf das Ziel gerichtet werden. Der Neodym-Laser-Entfernungsmesser besitzt einen Messbereich

200 - 9990 m bei einer Messgenauigkeit von ±10

m. Der ballistische Rechner ist zusammen

mit dem Verteilerkasten und dem Rechnerbedienpult direkt unter

dem Bodenstück der Kanone auf dem Turmkorbboden untergebracht.

Das Bedienpult ist in zwei Felder geteilt, deren linkes mit

einem Schutzdeckel verschlossen ist und nur für das Einstellen

der Grundangaben geöffnet wird. Auf dem rechten Feld sitzt oben

der Umstellhebel für die Waffenart und Munitionsart. In Mittelstellung

ist das Koaxial-MG eingeschaltet, in linker Schalterstellung

die Kanone in Munitionsart HE und in rechter Stellung die Munitionsart

HEAT. Darunter befindet sich eine digitale Ziffernanzeige, in

der die Werte der jeweiligen, einstellbaren ballistischen oder

meteorologischen Daten sowie Prüfergebnisse angezeigt werden.

Unter der Ziffernanzeige liegt der Hauptschalter für den Rechner.

An der linken Seite des rechten Feldes befinden sich oben Dimmer

für die Signalleuchten und ein Schalter für das Einschalten

der automatischen Seitenwindkorrektur mit einem Potentiometer

für das Eingeben des Seitenwindwertes. An der rechten Seite

des rechten Schalterfeldes befinden sich der Hauptschalter der

elektrischen Abfeuerung und ein Umschalter Haupt-/Notabfeuerung,

mehrere Signalleuchten, der Dimmer für die Beleuchtung des Bedienpultes

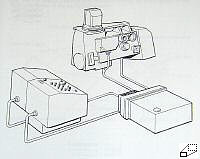

und eine Bordnetzsteckdose. Das rechte Foto zeigt schließlich die Richtgriffe der elektrohydraulischen Richtanlage. An der vorderen Seite jeden Griffes befinden sich die Schutztaster, die mit den Fingern umschlossen werden und so die Richtanlage freischalten. Über ihnen liegen die Zeigefinger-Taster der elektrischen Abfeuerung. Oben auf dem linken Richtgriff befindet sich der Taster zum Echowechsel nach erfolgter Entfernungsmessung. Auf dem rechten Richtgriff befindet sich links der Taster für den Laser-Entfernungsmesser und rechts der Taster für die automatische Vorhalteberücksichtigung. Oben auf dem Gehäuse liegt der Taster zum bedarfsweisen Übernehmen der am Bedienpult manuell eingestellten Entfernung. An der Unterseite des Gehäuses befinden sich die beiden Einstellräder für den Driftabgleich und zwischen ihnen der Einschalter der Richtanlage. Rechts, am Turmdrehkranz, sind die Handpumpe für das manuelle Richten des Turms in der Seite angebracht und unmittelbar rechts daneben der Seitenwinkelanzeiger. Die Handpumpe für das Höhenrichten ist direkt am Höhenrichtzylinder angeordnet, der sich vorn neben dem Richtschützenplatz befindet und sich unten am Turmkorbboden abstützt. An der Kanonenwiege sitzt ebenfalls der Bogen des Erhöhungswinkelmessers. wichtige Kenndaten der Zielfernrohre

wichtige Kenndaten des ballistischen Rechners

Mit der beschriebenen automatischen Feuerleitanlage des IKV-91

hatten die schwedischen Entwickler erstmalig in der Welt die

Vorzüge der Elektronik im Rahmen der Panzerentwicklung in eine

serienreife Lösung überführt. Eine höchstmögliche Ersttreffwahrscheinlichkeit

war natürlich für den leicht gepanzerten Jagdpanzer ein unabdingbarer

Garant für das Überleben auf dem Gefechtsfeld. Diese Feuerleitanlage

hätte sich als eine hervorragende Lösung für den in Schweden ebenfalls

entwickelten Hauptkampfpanzer angeboten, optimalerweise wäre das ein konventioneller

Panzer mit Drehturm gewesen, aber die Militärs hatten sich letztlich

für den turmlosen

STRV-103 entschieden. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||