|

|

Die Feuerleitanlage des Kampfpanzers Leopard 1A4

Der

Leopard 1A4 stellt den interessanten Versuch dar, die Ergebnisse

der bisherigen Entwicklungsarbeiten für einen zukünftigen neuen

Kampfpanzer schon in die Modernisierung des Leopard 1einfließen

zu lassen. Aus dem Projekt Kampfpanzer 70 herrührend, führten

die Arbeiten über Experimentalfahrzeuge verlaufend, direkt zum

Leopard 2. Die Entwicklung des 1A4 begann 1971 und schon ab

1974 wurden insgesamt 250 Leopard 1A4 ausgeliefert. Der Turm

entsprach in seiner Form dem Leopard 1A3. Allerdings wurde der

1A4 mit einer umfangreichen und für die damalige Zeit sehr modernen

Feuerleitanlage ausgestattet. Die ausgelieferten 250 Leopard 1A4

wurden jedoch später nicht weiter modernisiert. Sie wurden vom

Leopard 2 ersetzt und vollständig aus dem Truppendienst genommen,

Ein

Teil wurde auf die Version 1A3 zurückgerüstet und an andere

NATO-Staaten verkauft. Die letzte Modernisierung für den Leopard

1 für die Bundewehr erfolgte auf der Basis den Versionen A1A1 bzw. A1A2, erkennbar an der Gummi-Stahl-Zusatzpanzerung am Turm, und

mündete in die Version

1A5. Der

Leopard 1A4 stellt den interessanten Versuch dar, die Ergebnisse

der bisherigen Entwicklungsarbeiten für einen zukünftigen neuen

Kampfpanzer schon in die Modernisierung des Leopard 1einfließen

zu lassen. Aus dem Projekt Kampfpanzer 70 herrührend, führten

die Arbeiten über Experimentalfahrzeuge verlaufend, direkt zum

Leopard 2. Die Entwicklung des 1A4 begann 1971 und schon ab

1974 wurden insgesamt 250 Leopard 1A4 ausgeliefert. Der Turm

entsprach in seiner Form dem Leopard 1A3. Allerdings wurde der

1A4 mit einer umfangreichen und für die damalige Zeit sehr modernen

Feuerleitanlage ausgestattet. Die ausgelieferten 250 Leopard 1A4

wurden jedoch später nicht weiter modernisiert. Sie wurden vom

Leopard 2 ersetzt und vollständig aus dem Truppendienst genommen,

Ein

Teil wurde auf die Version 1A3 zurückgerüstet und an andere

NATO-Staaten verkauft. Die letzte Modernisierung für den Leopard

1 für die Bundewehr erfolgte auf der Basis den Versionen A1A1 bzw. A1A2, erkennbar an der Gummi-Stahl-Zusatzpanzerung am Turm, und

mündete in die Version

1A5.

Der Leopard 1A4 ist ausgestattet mit

einer umfangreichen, automatischen Feuerleitanlage. Die Hauptbaugruppen

sind der Raumbildentfernungsmesser EMES-12, der auch als Hauptzielfernrohr

diente,

der analoge, ballistische Rechner FLER-H, das Komandantenrundblickperiskop

PERI-R12 und das Hilfszielfernrohr TZF-1A. diente,

der analoge, ballistische Rechner FLER-H, das Komandantenrundblickperiskop

PERI-R12 und das Hilfszielfernrohr TZF-1A.

Der Kommandant

erhielt mit dem PERI-R12 der Firma Zeiss-Anschütz ein völlig

neues Beobachtungsgerät. Mit ihm konnte er unabhängig vom  Richtschützen

auch in der Bewegung Ziele aufklären und beobachten. Das Sichtfeld

des PERI-R12 besaß eine Stabilisierung des Sichtfeldes, bei

einer 2 oder wahlweise 8facher Vergrößerung. Der Richtbereich

in der Vertikalen beträgt -13 Grad bis +20 Grad. und 360 Grad

in der Horizontalen. Ein passives Nachtsichtgerät der zweiten

Generation war in das PERI-R12 integriert. Der Einblick in das

PERI-R12 ist monokular, das bedeutet, ein Okular ist für den

Tag- und das andere Okular für den Nachtbetrieb. Die Betriebsarten

des PERI-R12 sind: Richtschützen

auch in der Bewegung Ziele aufklären und beobachten. Das Sichtfeld

des PERI-R12 besaß eine Stabilisierung des Sichtfeldes, bei

einer 2 oder wahlweise 8facher Vergrößerung. Der Richtbereich

in der Vertikalen beträgt -13 Grad bis +20 Grad. und 360 Grad

in der Horizontalen. Ein passives Nachtsichtgerät der zweiten

Generation war in das PERI-R12 integriert. Der Einblick in das

PERI-R12 ist monokular, das bedeutet, ein Okular ist für den

Tag- und das andere Okular für den Nachtbetrieb. Die Betriebsarten

des PERI-R12 sind:

- KP,

der Kommandant führt das PERI und beobachtet unabhängig vom

Richtschützen

- ZÜ

, der Kommandant überwacht den Richtschützen.

- KHP ,

der Kommandant führt die Hauptwaffe über das PERI

Um erkannte

Ziele rasch an den Richtschützen übergeben zu können, war es

möglich die Visierline des EMES-12 auf die Visierline des PERI

einschwenken zulassen. Zusätzlich konnte der Kommandant das

PERI auf zwei Index-Positionen einlaufen lassen, in die 12-

und 6-Uhr-Position in Bezug zum Turm. Beim Überwachen des Richtschützen

lief die Visierlinie auf die Visierlinie des EMES-12 ein und

folgte den Richtbewegungen von Turm und Kanone. Beim Betätigen

der Übersteuerungstaste am Richtgriff konnte der Kommandant

die Führung der Bewaffnung vollständig übernehmen. Die Entfernungsangaben

aus dem EMES-12 wurden am Platz des Kommandanten angezeigt und

die Richtmarke im PERI entsprechend angepasst. In den Bildern

unten wird der Arbeitsplatz des Kommandanten gezeigt. Ganz links

das PERI und die Winkelspiegel, die, wie im Leopard üblich,

eine 360-Grad Rundumsicht gewährleisten. Das mittlere Bild zeigt

den Richtgriff mit den Tastern für die Betriebsstufen des PERI

und der Abfeuerung. Der schwarze Kasten links oben im Bild ist

die Anzeigeeinheit für die vom Richtschützen gemessene Entfernung.

Direkt darunter befindet sich, am Turmdrehkranz befestigt, der

Hydraulikmotor mit dem Getriebe des Tumrschwenkwerkes. Die gummierte

Armauflage soll dem Kommandanten ein ruhiges Richten auch während

der Fahrt ermöglichen. Der Richtgriff fand sich übrigens noch

in den Prototypen des Leopard 2 wieder, machte dann aber dem

Daumendrucksensor Platz, der ergonomisch zumindest umstritten

ist.

Das obere rechte Bild zeigt

die wichtigsten Bedienelemente des Kommandanten. Das Leucht-Schalterfeld

links enthält die Taster für die Waffenstabilisierung, wie STAB

EIN - STAB BEREIT und HYDRAULIK, sowie die Anzeigen für die Betriebstufen

des PERI und die Auswahl der Abfeuerung für Kanone HW oder MG.

Es folgt rechts oberhalb der Schaltkasten für die Steuerung

des Schieß-Scheinwerfers. Der Drehschalter mit dem weißen Pfeil

schaltet von AUS über ANLAGE EIN zu Infrarotlicht IR oder WEISS

LICHT. Unter dem Drehschalter befindet sich ein weiter Kippschalter

mit dem vom engen Lichtstrahl auf breit gestreutes Licht umgeschaltet

werden konnte. Unter dem Scheinwerfer-Schaltkasten befindet

sich die mit einer Klappe verschlossene Justierung des PERI

und die Potentiometer für den Driftabgleich in Höhe und Seite

sowie der Schalter SICHER und der Hauptschalter für das PERI. Rechts

oben folgt der große Drehknopf für die Helligkeitseinstellung

der Anzeigeleuchten und ein Lampentest-Schalter. Darunter befindet

sich der rote Taster für den Notaus der Waffenrichtanlage. Ganz

rechts befindet sich schließlich das Bedienfeld der Nebelmittelwurfanlage.

Ganz unten, direkt über dem Turmdrehkranz befindet sich das

Rechnerbediengerät RPP für die Prüfung der korrekten Arbeit

des ballistischen Rechners. An der äußersten rechten Seite befindet

sich abschließend ein Spannungsmessgerät für die Überwachung

der Bordspannung.

Dem

Richtschützen steht das EMES-12A1 der Firma Zeiss als

Zielfernrohr und Entfernungsmesser zur Verfügung. Es handelt

sich um einen Raumbildentfernungsmesser. Die Option der Entfernungsmessung

über das Schnittbildverfahren, wie es noch beim TEM-2

der bisherigen Leopard 1 möglich war, stand nicht mehr zur Verfügung.

Über einen mechanischen Vergrößerungswechsler konnte zwischen

einer 8-fachen und einer 16-fachen Vergrößerung umgeschaltet werden.

Zusätzlich konnten ein Laser-Schutzfilter und Licht-Schutzfilter

zugeschaltet werden. Das Strichbild des EMES-12 wurde vom analogen

Feuerleit-Einheits-Rechner FLER-H gesteuert. Dabei wurde die

Entfernung, die Munitionsart und verschiedene ballistische und

meteorologische Angaben berücksichtigt. Die Vorhalte wurde durch

Geber der horizontalen Richtgeschwindigkeit beim Begleiten beweglicher

Ziele ermittelt. Die Ausblicköffnungen des EMES-12 sind außen

durch gepanzerte Blenden verschlossen und können durch eine

Kurbel an der Turmdecke beim Richtschützen geöffnet werden.

Links von den beiden Okularen des EMES-12 befindet sich das

Okular des TZF-1A,

das als Hilfzielfernrohr für den Notbetrieb zu Verfügung steht. Dem

Richtschützen steht das EMES-12A1 der Firma Zeiss als

Zielfernrohr und Entfernungsmesser zur Verfügung. Es handelt

sich um einen Raumbildentfernungsmesser. Die Option der Entfernungsmessung

über das Schnittbildverfahren, wie es noch beim TEM-2

der bisherigen Leopard 1 möglich war, stand nicht mehr zur Verfügung.

Über einen mechanischen Vergrößerungswechsler konnte zwischen

einer 8-fachen und einer 16-fachen Vergrößerung umgeschaltet werden.

Zusätzlich konnten ein Laser-Schutzfilter und Licht-Schutzfilter

zugeschaltet werden. Das Strichbild des EMES-12 wurde vom analogen

Feuerleit-Einheits-Rechner FLER-H gesteuert. Dabei wurde die

Entfernung, die Munitionsart und verschiedene ballistische und

meteorologische Angaben berücksichtigt. Die Vorhalte wurde durch

Geber der horizontalen Richtgeschwindigkeit beim Begleiten beweglicher

Ziele ermittelt. Die Ausblicköffnungen des EMES-12 sind außen

durch gepanzerte Blenden verschlossen und können durch eine

Kurbel an der Turmdecke beim Richtschützen geöffnet werden.

Links von den beiden Okularen des EMES-12 befindet sich das

Okular des TZF-1A,

das als Hilfzielfernrohr für den Notbetrieb zu Verfügung steht.

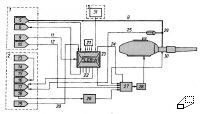

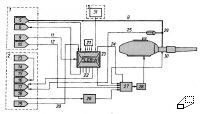

D as

Blockschaltbild zeigt prinzipiell den Aufbau des Feuerleitrechners

FLER-H. Bedieneinheit 1 gehört

zum Richtschützen und umfasst den Entfernungsmesser 5,

den Antrieb der Visiereinstellung 6, das Rechnerbediengerät

9 und die Richtgriffe 10, deren Signale 12

an die Waffenstabilisierung gehen. Die Bedieneinheit 2

beim Kommandanten umfasst den Richtgriff 13, die

Winkelübertragungseinheit PERI-EMES 14, die Tag/Nacht-Umschaltung

15, die Steuereinheit für die Betriebsstufen des PERI,

also KP 16

, KHP

17, sowie ZÜ

18, das Rechnersteuergerät Kommandant 19. Die

Bedieneinheit 3 bildet das Ladeschützenbediengerät

31 für die Munitionseingabe. Der eigentliche Rechner

23 ist verbunden mit Gebern 21 und den Reserveausgängen

22. Das elektronische Richtsystem 26 verbindet die

Waffenstabilisierung 27, die Richtantriebe 28,

den vertikalen Lagegeber der Kanone 29 und die Kreiseleinheit

30 mit dem Feuerleitrechner. Die gemessene Entfernung

8 + 7 geht direkt über das EMES in den Rechner ein, das

PERI ist über die Synchronisationskette 25 eingebunden.

Die Anfangsangaben für Systemfehler und Schusstafelwerte 11

werden ebenfalls in den Rechner eingespeist. as

Blockschaltbild zeigt prinzipiell den Aufbau des Feuerleitrechners

FLER-H. Bedieneinheit 1 gehört

zum Richtschützen und umfasst den Entfernungsmesser 5,

den Antrieb der Visiereinstellung 6, das Rechnerbediengerät

9 und die Richtgriffe 10, deren Signale 12

an die Waffenstabilisierung gehen. Die Bedieneinheit 2

beim Kommandanten umfasst den Richtgriff 13, die

Winkelübertragungseinheit PERI-EMES 14, die Tag/Nacht-Umschaltung

15, die Steuereinheit für die Betriebsstufen des PERI,

also KP 16

, KHP

17, sowie ZÜ

18, das Rechnersteuergerät Kommandant 19. Die

Bedieneinheit 3 bildet das Ladeschützenbediengerät

31 für die Munitionseingabe. Der eigentliche Rechner

23 ist verbunden mit Gebern 21 und den Reserveausgängen

22. Das elektronische Richtsystem 26 verbindet die

Waffenstabilisierung 27, die Richtantriebe 28,

den vertikalen Lagegeber der Kanone 29 und die Kreiseleinheit

30 mit dem Feuerleitrechner. Die gemessene Entfernung

8 + 7 geht direkt über das EMES in den Rechner ein, das

PERI ist über die Synchronisationskette 25 eingebunden.

Die Anfangsangaben für Systemfehler und Schusstafelwerte 11

werden ebenfalls in den Rechner eingespeist.

Das

Bild links zeigt die Richtgriffe des Richtschützen, die Handkurbel

der hydraulischen Höhenrichteinrichtung und rechts von den Richtgriffen

die Kurbel für das manuelle Schwenken des Turms. Das Schalterfeld

rechts unten beim Okular des Hilfszielfernrohres TZF-1A umfasst

die Leucht-Taster für HYDRAULIK, STAB EIN, die Anzeige für die

aktuelle Betriebstufe des PERI und die Umschaltung der Abfeuerung

Kanone und des MG mit einem Kippschalter an der unteren Seite

des Schaltkastens. Außerdem enthält es einen Taster zum Umschalten

des Rechners auf E-1000 mit dem im Notfall sofort auf den Gefechtsaufsatz

1000 geschaltet werden kann. In diesem Fall können Ziele im

Entfernungsbereich von 0 bis etwa 1500 m, bei Haltepunkt Zielmitte,

ohne Entfernungsberücksichtigung bekämpft werden. Das rechte

Bild zeigt den Turmstellungsanzeiger und den Schaltkasten für

die Waffenstabilisierung. Die Schaltstufen sind TURM AUS, BEOBACHTEN,

STAB BEREIT und STAB EIN. Links von diese Schaltkasten

ein Schaltfeld mit Potentiometern für die Regelung der Helligkeit

der Anzeigeleuchten und ein Lampenkontrollschalter. Oberhalb

des Schaltkastens befindet sich der Getriebeumschalter des manuellen

Turmschwenkwerkes. Mit dem Umschalter kann die Richtgeschwindigkeit

beim Handrichten von Fein auf Grob bzw schnelleres Richten bei

erhöhtem Kraftaufwand umgeschaltet werden. Das

Bild links zeigt die Richtgriffe des Richtschützen, die Handkurbel

der hydraulischen Höhenrichteinrichtung und rechts von den Richtgriffen

die Kurbel für das manuelle Schwenken des Turms. Das Schalterfeld

rechts unten beim Okular des Hilfszielfernrohres TZF-1A umfasst

die Leucht-Taster für HYDRAULIK, STAB EIN, die Anzeige für die

aktuelle Betriebstufe des PERI und die Umschaltung der Abfeuerung

Kanone und des MG mit einem Kippschalter an der unteren Seite

des Schaltkastens. Außerdem enthält es einen Taster zum Umschalten

des Rechners auf E-1000 mit dem im Notfall sofort auf den Gefechtsaufsatz

1000 geschaltet werden kann. In diesem Fall können Ziele im

Entfernungsbereich von 0 bis etwa 1500 m, bei Haltepunkt Zielmitte,

ohne Entfernungsberücksichtigung bekämpft werden. Das rechte

Bild zeigt den Turmstellungsanzeiger und den Schaltkasten für

die Waffenstabilisierung. Die Schaltstufen sind TURM AUS, BEOBACHTEN,

STAB BEREIT und STAB EIN. Links von diese Schaltkasten

ein Schaltfeld mit Potentiometern für die Regelung der Helligkeit

der Anzeigeleuchten und ein Lampenkontrollschalter. Oberhalb

des Schaltkastens befindet sich der Getriebeumschalter des manuellen

Turmschwenkwerkes. Mit dem Umschalter kann die Richtgeschwindigkeit

beim Handrichten von Fein auf Grob bzw schnelleres Richten bei

erhöhtem Kraftaufwand umgeschaltet werden.

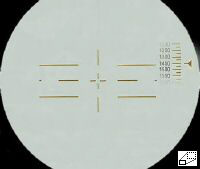

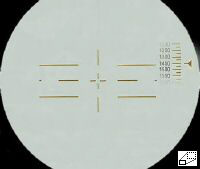

Dieses

Bild zeigt das Strichbild des EMES-12 das durch einen in der

Helligkeit regelbaren Visiermarkenprojektor eingeblendet wird.

Rechts befindet sich die Entfernungsskala des Entfernungsmeßsystems.

Beim Messen der Entfernung muss bei diesem stereoskopischen

System eine Messmarke im räumlich erscheinenden Blickfeld scheinbar

über das Ziel gestellt werden. Dies erfordert die Fähigkeit zum

räumlichen Sehen beim Schützen. Zum Messen konnte das Richtkreuz

ausgeblendet werden, es war lediglich ein senkrechte Messmarke

zu sehen. Oft wurde aber von geübten Richtschützen mit vollständig

angezeigtem Strichbild gemessen um die notwendige Verzögerung

beim Umschalten des Strichbildes zu vermeiden und die Zeit zur

Feuereröffnung um einige Sekunden zu verkürzen. Der Messvorgang

wurde durch eine Wippe gesteuert, die sich als Fuß-Schalter

auf dem Boden des Turmkorbes befand. Ein präzises Messen der

Entfernung während der Fahrt war allerdings nicht möglich. Dieses

Bild zeigt das Strichbild des EMES-12 das durch einen in der

Helligkeit regelbaren Visiermarkenprojektor eingeblendet wird.

Rechts befindet sich die Entfernungsskala des Entfernungsmeßsystems.

Beim Messen der Entfernung muss bei diesem stereoskopischen

System eine Messmarke im räumlich erscheinenden Blickfeld scheinbar

über das Ziel gestellt werden. Dies erfordert die Fähigkeit zum

räumlichen Sehen beim Schützen. Zum Messen konnte das Richtkreuz

ausgeblendet werden, es war lediglich ein senkrechte Messmarke

zu sehen. Oft wurde aber von geübten Richtschützen mit vollständig

angezeigtem Strichbild gemessen um die notwendige Verzögerung

beim Umschalten des Strichbildes zu vermeiden und die Zeit zur

Feuereröffnung um einige Sekunden zu verkürzen. Der Messvorgang

wurde durch eine Wippe gesteuert, die sich als Fuß-Schalter

auf dem Boden des Turmkorbes befand. Ein präzises Messen der

Entfernung während der Fahrt war allerdings nicht möglich.

Das

Bild links, aus Sicht des Ladeschützen, zeigt das Ladeschützenbediengerät.

An ihm schaltet der Ladeschütze die von ihm geladenen Munition,

das kann APDS, HEAT oder HEP sein, und betätigt den grünen Leucht-Taster

BEREIT. Nach dem Abfeuern geht das Pult automatisch in den Zustand

SICHER über, was an dem roten Leuchtfeld angezeigt wird. Am

Ladeschützenbedienpult links befindet sich ebenfalls der Sicherheits-/Hauptschalter

der hydraulischen Richtanlage und ein Schalter für das Punktjustieren

der Waffenanlage, was an der Richthydraulik eine Umschaltung

erforderlich macht. Im Turmheck, das rechte Bild, befindet sich

ein Teil der Elektronikbaugruppen der Rechneranlage, der PERI-Steuerung

und der Waffenstabilisierung. Außerdem der Funkgerätesatz, Halterungen

für Ersatzwinkelspiegel, Nebelwurfkörper und weiteres Zubehör Das

Bild links, aus Sicht des Ladeschützen, zeigt das Ladeschützenbediengerät.

An ihm schaltet der Ladeschütze die von ihm geladenen Munition,

das kann APDS, HEAT oder HEP sein, und betätigt den grünen Leucht-Taster

BEREIT. Nach dem Abfeuern geht das Pult automatisch in den Zustand

SICHER über, was an dem roten Leuchtfeld angezeigt wird. Am

Ladeschützenbedienpult links befindet sich ebenfalls der Sicherheits-/Hauptschalter

der hydraulischen Richtanlage und ein Schalter für das Punktjustieren

der Waffenanlage, was an der Richthydraulik eine Umschaltung

erforderlich macht. Im Turmheck, das rechte Bild, befindet sich

ein Teil der Elektronikbaugruppen der Rechneranlage, der PERI-Steuerung

und der Waffenstabilisierung. Außerdem der Funkgerätesatz, Halterungen

für Ersatzwinkelspiegel, Nebelwurfkörper und weiteres Zubehör

Die

Feuerleitanlage des Leopard 1A4 findet sich, modifiziert, in

verschiedenen Prototypen des Leopard 2 bis zum Prototyp Nummer

17 wieder. Erst dann wurde sie im Leopard 2AV vom EMES-15

abgelöst. Die praktischen Erfahrungen aus dem Betrieb dieser

Feuerleitanlage waren zweifellos unverzichtbar für die Entwicklung

des Leopard 2.

|

Der

Leopard 1A4 stellt den interessanten Versuch dar, die Ergebnisse

der bisherigen Entwicklungsarbeiten für einen zukünftigen neuen

Kampfpanzer schon in die Modernisierung des Leopard 1einfließen

zu lassen. Aus dem Projekt Kampfpanzer 70 herrührend, führten

die Arbeiten über Experimentalfahrzeuge verlaufend, direkt zum

Leopard 2. Die Entwicklung des 1A4 begann 1971 und schon ab

1974 wurden insgesamt 250 Leopard 1A4 ausgeliefert. Der Turm

entsprach in seiner Form dem Leopard 1A3. Allerdings wurde der

1A4 mit einer umfangreichen und für die damalige Zeit sehr modernen

Feuerleitanlage ausgestattet. Die ausgelieferten 250 Leopard 1A4

wurden jedoch später nicht weiter modernisiert. Sie wurden vom

Leopard 2 ersetzt und vollständig aus dem Truppendienst genommen,

Ein

Teil wurde auf die Version 1A3 zurückgerüstet und an andere

NATO-Staaten verkauft. Die letzte Modernisierung für den Leopard

1 für die Bundewehr erfolgte auf der Basis den Versionen A1A1 bzw. A1A2, erkennbar an der Gummi-Stahl-Zusatzpanzerung am Turm, und

mündete in die

Der

Leopard 1A4 stellt den interessanten Versuch dar, die Ergebnisse

der bisherigen Entwicklungsarbeiten für einen zukünftigen neuen

Kampfpanzer schon in die Modernisierung des Leopard 1einfließen

zu lassen. Aus dem Projekt Kampfpanzer 70 herrührend, führten

die Arbeiten über Experimentalfahrzeuge verlaufend, direkt zum

Leopard 2. Die Entwicklung des 1A4 begann 1971 und schon ab

1974 wurden insgesamt 250 Leopard 1A4 ausgeliefert. Der Turm

entsprach in seiner Form dem Leopard 1A3. Allerdings wurde der

1A4 mit einer umfangreichen und für die damalige Zeit sehr modernen

Feuerleitanlage ausgestattet. Die ausgelieferten 250 Leopard 1A4

wurden jedoch später nicht weiter modernisiert. Sie wurden vom

Leopard 2 ersetzt und vollständig aus dem Truppendienst genommen,

Ein

Teil wurde auf die Version 1A3 zurückgerüstet und an andere

NATO-Staaten verkauft. Die letzte Modernisierung für den Leopard

1 für die Bundewehr erfolgte auf der Basis den Versionen A1A1 bzw. A1A2, erkennbar an der Gummi-Stahl-Zusatzpanzerung am Turm, und

mündete in die

Richtschützen

auch in der Bewegung Ziele aufklären und beobachten. Das Sichtfeld

des PERI-R12 besaß eine Stabilisierung des Sichtfeldes, bei

einer 2 oder wahlweise 8facher Vergrößerung. Der Richtbereich

in der Vertikalen beträgt -13 Grad bis +20 Grad. und 360 Grad

in der Horizontalen. Ein passives Nachtsichtgerät der zweiten

Generation war in das PERI-R12 integriert. Der Einblick in das

PERI-R12 ist monokular, das bedeutet, ein Okular ist für den

Tag- und das andere Okular für den Nachtbetrieb. Die Betriebsarten

des PERI-R12 sind:

Richtschützen

auch in der Bewegung Ziele aufklären und beobachten. Das Sichtfeld

des PERI-R12 besaß eine Stabilisierung des Sichtfeldes, bei

einer 2 oder wahlweise 8facher Vergrößerung. Der Richtbereich

in der Vertikalen beträgt -13 Grad bis +20 Grad. und 360 Grad

in der Horizontalen. Ein passives Nachtsichtgerät der zweiten

Generation war in das PERI-R12 integriert. Der Einblick in das

PERI-R12 ist monokular, das bedeutet, ein Okular ist für den

Tag- und das andere Okular für den Nachtbetrieb. Die Betriebsarten

des PERI-R12 sind: