|

|

Der Feuerleitanlage

des Panzer 68

In

den 50er Jahren waren die Schweizer Panzertuppen zunächst mit französischen

AMX-13 und britischen Centurion ausgerüstet worden. Es zeigte sich

jedoch rasch, dass diese Kampfpanzer nur ungenügend an die spezifischen

Geländebedingungen der Schweiz angepasst waren. Man entschloss

sich deshalb einen eigenen Kampfpanzer zu entwickeln. 1957 wurden

10 Fahrzeuge eines Entwicklungsmusters für Versuchszwecke bestellt,

die unter der Typenbezeichnung Panzer 58 übernommen wurden.

Nach vielen Tests und Überarbeitungen wurde der Kampfpanzer

im Jahre 1961 unter der Bezeichnung Panzer 61 in die Bewaffnung

der Schweizer Streitkräfte übernommen. Die Entwickler hatten

einen Kampfpanzer konstruiert, der mit den in dieser Zeit verfügbaren

Mustern auf vergleichbarem Niveau lag. Insbesondere das

Basisfahrzeug präsentierte sich mit einigen sehr fortschrittlichen

Lösungen. Im Verlaufe seiner erfolgreichen über 25jährigen

Nutzung wurde der Panzer 61 mehrmals modernisiert. Die

Erfahrungen mit dem Panzer 61 mündeten schließlich in eine umfassende

Neuentwicklung, den Panzer 68. Im Jahre 1975 erhielt der Panzer 68 einen neuen größeren

Turm und im Jahre 1988 eine automatische Feuerleitanlage mit

einem hochmodernen Hauptzielfernrohr mit Laser-Entfernungsmesser.

Diese letzte Version ist bekannt geworden unter der Bezeichung Panzer 68/88. In

den 50er Jahren waren die Schweizer Panzertuppen zunächst mit französischen

AMX-13 und britischen Centurion ausgerüstet worden. Es zeigte sich

jedoch rasch, dass diese Kampfpanzer nur ungenügend an die spezifischen

Geländebedingungen der Schweiz angepasst waren. Man entschloss

sich deshalb einen eigenen Kampfpanzer zu entwickeln. 1957 wurden

10 Fahrzeuge eines Entwicklungsmusters für Versuchszwecke bestellt,

die unter der Typenbezeichnung Panzer 58 übernommen wurden.

Nach vielen Tests und Überarbeitungen wurde der Kampfpanzer

im Jahre 1961 unter der Bezeichnung Panzer 61 in die Bewaffnung

der Schweizer Streitkräfte übernommen. Die Entwickler hatten

einen Kampfpanzer konstruiert, der mit den in dieser Zeit verfügbaren

Mustern auf vergleichbarem Niveau lag. Insbesondere das

Basisfahrzeug präsentierte sich mit einigen sehr fortschrittlichen

Lösungen. Im Verlaufe seiner erfolgreichen über 25jährigen

Nutzung wurde der Panzer 61 mehrmals modernisiert. Die

Erfahrungen mit dem Panzer 61 mündeten schließlich in eine umfassende

Neuentwicklung, den Panzer 68. Im Jahre 1975 erhielt der Panzer 68 einen neuen größeren

Turm und im Jahre 1988 eine automatische Feuerleitanlage mit

einem hochmodernen Hauptzielfernrohr mit Laser-Entfernungsmesser.

Diese letzte Version ist bekannt geworden unter der Bezeichung Panzer 68/88.

Im Folgenden wird ein Überblick über die Feuerleitanlage

des Panzer 68 gegeben, wie sie dem Rüststand Anfang der 80er

Jahre entsprach. Zu späteren Baulosen und Modernisierungen des

Panzer 68 kann es Abweichungen geben.

Der Kommandant des Pz 68

erhielt eine feststehende Kuppel

mit 8 großen Winkelspiegeln zur Rundumbeobachtung. Für das geschützte

Beobachten aus der geöffneten Luke kann die Luke in drei Positonen

arretiert  werden.

Möglicherweise aus Kostengründen verzichteten die Entwickler auf ein vergrößerndes

Beobachtungsgerät in einer um 360° drehbaren Kuppel, wie es

zuvor den Kommandanten der Panzer 55, so die

Schweizer Bezeichnung des britischen Kampfpanzers Centurion,

zur Verfügung gestanden hatte. werden.

Möglicherweise aus Kostengründen verzichteten die Entwickler auf ein vergrößerndes

Beobachtungsgerät in einer um 360° drehbaren Kuppel, wie es

zuvor den Kommandanten der Panzer 55, so die

Schweizer Bezeichnung des britischen Kampfpanzers Centurion,

zur Verfügung gestanden hatte.

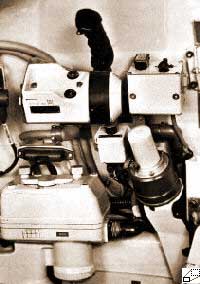

Analog des französischen AMX-30 hat

der Kommandant die Aufgabe, den Entfernungsmesser, der sich

hinter dem Richtschützen befindet, zu bedienen. Der Entfernungsmesser,

eine Entwicklung der Schweizer Firma Wild, besitzt eine Messbasis

vom 1550 mm und einen Messbereich von 400 ... 4000

m, bei einer 8-fachen Vergrößerung. Es handelt sich um einen

Schnittbildentfernungsmesser mit Messfenster. Diese monokulare

Gerät erfüllte

gleichzeitig die Funktion eines doublierenden Zielfernrohres.

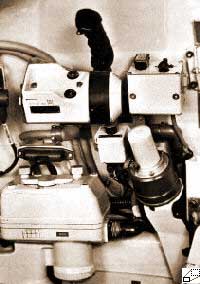

Das linke Bild zeigt die Bedienelemente des sogenannten Telemeters.

Das rechte der beiden Okulare ist das Okular des Zielfernrohrteils

mit dem Entfernungsmessfenster, das linke Okular ermöglicht

die Sicht auf die Entfernungsanzeige. Unterhalb der Okulare

an der Unterseite des Gehäuses befindet sich der Drehknopf für

die Entfernungsermittlung. Links der beiden

Okulare  befindet

sich die Entfernungseinstelleinrichtung, mit deren Hilfe die

zuvor ermittelte Entfernung manuell einzustellen ist. Beim Einstellen

der Entfernung durch den Kommandanten wird gleichlaufend auch

die Entfernung im Richtschützenzielfernrohr eingestellt. Die Entfernungstrommel,

der Drehknopf für die Einstellung der Schussentfernung, ragt

unterhalb der Entfernungseinstelleinrichtung nach schräg rechts

heraus.

In dem rötlich erscheinenden Sichtfenster der Entfernungseinstelleinrichtung,

oberhalb des vorstehenden Zapfens, sind die verschiedenen Skalen

entsprechend der verwendeten Munitionsarten enthalten. Zur besseren

Unterscheidung sind die Skalen unterschiedlich gefärbt. Die

einstellbaren Schussentfernungen betragen für das APDS-Geschosse

(rote Skala) bis 3000 m, für die Spreng-Granate und die Brand-Nebel-Granate

bis 5000 m (grüne Skale) und für die Panzer-Spreng-Granate (HESH)

(orange Skale) bis 4500 m. Mit dem 7,5 mm Turm-MG (rote Skala)

kann bis 1500 m geschossen werden. Mit Hilfe des Drehknopfes

an der rechten unteren Seite der Entfernungstrommel können Tages-Korrekturen

für den Erhöhungswinkel eingestellt werden. Das ermöglicht die

Berücksichtigung von Bedingungen, die von den schusstafelmäßigen

Werten abweichen oder die Korrektur nicht befindet

sich die Entfernungseinstelleinrichtung, mit deren Hilfe die

zuvor ermittelte Entfernung manuell einzustellen ist. Beim Einstellen

der Entfernung durch den Kommandanten wird gleichlaufend auch

die Entfernung im Richtschützenzielfernrohr eingestellt. Die Entfernungstrommel,

der Drehknopf für die Einstellung der Schussentfernung, ragt

unterhalb der Entfernungseinstelleinrichtung nach schräg rechts

heraus.

In dem rötlich erscheinenden Sichtfenster der Entfernungseinstelleinrichtung,

oberhalb des vorstehenden Zapfens, sind die verschiedenen Skalen

entsprechend der verwendeten Munitionsarten enthalten. Zur besseren

Unterscheidung sind die Skalen unterschiedlich gefärbt. Die

einstellbaren Schussentfernungen betragen für das APDS-Geschosse

(rote Skala) bis 3000 m, für die Spreng-Granate und die Brand-Nebel-Granate

bis 5000 m (grüne Skale) und für die Panzer-Spreng-Granate (HESH)

(orange Skale) bis 4500 m. Mit dem 7,5 mm Turm-MG (rote Skala)

kann bis 1500 m geschossen werden. Mit Hilfe des Drehknopfes

an der rechten unteren Seite der Entfernungstrommel können Tages-Korrekturen

für den Erhöhungswinkel eingestellt werden. Das ermöglicht die

Berücksichtigung von Bedingungen, die von den schusstafelmäßigen

Werten abweichen oder die Korrektur nicht  normaler

Trefferlagen. Das Farbfoto zeigt einen Blick durch das Telemeter

des Kommandanten. Das Strichbild mit dem zentralen Doppelfadenkreuz

und waagerechten Hilfsstrichen von 25 Strich nach beiden Seiten,

entspricht dem des Richtschützenzielfernrohres. Zusätzlich erscheint

im Sichtfeld das Messfenster. Dabei schneidet sich das Teilbild

des Entfernungsmessers mit dem Hauptsichtfeld. Durch das Angleichen

der beiden Teilbilder wird die korrekte Entfernung eingestellt.

Alle Skalen sind elektrisch beleuchtet und dimmbar. Mit Hilfe

des Entfernungsmessers kann der Kommandant, wie schon ausgeführt,

selbständig das Feuer führen. Dazu bietet die elektrohydraulische

Richtanlage dem Kommandanten die Möglichkeit, die Turmsteuerung

vollständig zu übernehmen. Das linke Bild zeigt den

Richtgriff des Kommandanten. Beim Umfassen des Richtgriffes

wird ein Tastschalter betätigt, der die Funktion der Richtanlage

vom Richtschützen auf den Kommandanten umschaltet. Mit einem

Tastschalter am Richtgriff wird die jeweils eingeschaltete Waffe, Kanone oder Turm-MG, abgefeuert. Bei einem möglichen Versagen

der elektrischen Abfeuerung kann die Kanone mit einem Stoßgenerator

abgefeuert werden. Der Stoßgenerator, rechts unterhalb des Richtgriffes,

ist mit einer weißen Schutzkappe gegen versehentliches Betätigen

geschützt. Direkt unterhalb des Richtgriffes befindet sich ein

Prüfschaltkasten der Richtanlage. Schließlich befindet sich

links unterhalb des Richtgriffes die sogenannte Seitenrichtuhr

für das Schießen bei Nacht oder im indirekten Richten nach zuvor

ermittelten Werten. normaler

Trefferlagen. Das Farbfoto zeigt einen Blick durch das Telemeter

des Kommandanten. Das Strichbild mit dem zentralen Doppelfadenkreuz

und waagerechten Hilfsstrichen von 25 Strich nach beiden Seiten,

entspricht dem des Richtschützenzielfernrohres. Zusätzlich erscheint

im Sichtfeld das Messfenster. Dabei schneidet sich das Teilbild

des Entfernungsmessers mit dem Hauptsichtfeld. Durch das Angleichen

der beiden Teilbilder wird die korrekte Entfernung eingestellt.

Alle Skalen sind elektrisch beleuchtet und dimmbar. Mit Hilfe

des Entfernungsmessers kann der Kommandant, wie schon ausgeführt,

selbständig das Feuer führen. Dazu bietet die elektrohydraulische

Richtanlage dem Kommandanten die Möglichkeit, die Turmsteuerung

vollständig zu übernehmen. Das linke Bild zeigt den

Richtgriff des Kommandanten. Beim Umfassen des Richtgriffes

wird ein Tastschalter betätigt, der die Funktion der Richtanlage

vom Richtschützen auf den Kommandanten umschaltet. Mit einem

Tastschalter am Richtgriff wird die jeweils eingeschaltete Waffe, Kanone oder Turm-MG, abgefeuert. Bei einem möglichen Versagen

der elektrischen Abfeuerung kann die Kanone mit einem Stoßgenerator

abgefeuert werden. Der Stoßgenerator, rechts unterhalb des Richtgriffes,

ist mit einer weißen Schutzkappe gegen versehentliches Betätigen

geschützt. Direkt unterhalb des Richtgriffes befindet sich ein

Prüfschaltkasten der Richtanlage. Schließlich befindet sich

links unterhalb des Richtgriffes die sogenannte Seitenrichtuhr

für das Schießen bei Nacht oder im indirekten Richten nach zuvor

ermittelten Werten.

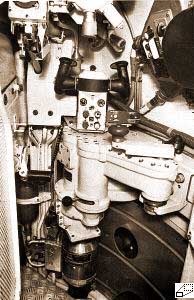

Der

Richtschütze verfügt über ein periskopisches Zielfernrohr

mit wahlweise 8-facher oder 2,7-facher Vergrößerung. Im Sichtfeld

des ebenfalls von der Schweizer Firma Wild entwickelten Zielfernrohres

ist das gleiche Strichbild wie im Entfernungsmesser dargestellt,

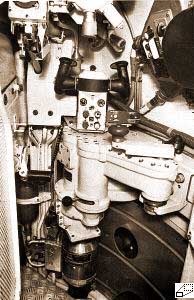

es fehlt lediglich das Messfenster. Das linke Bild zeigt den Arbeitsplatz

des Richtschützen. Das rechte Okular gehört zum Zielfernrohr.

Mit dem rechts angebrachten Drehknopf werden Korrekturen der

tagesaktuellen Werte in der Seite und mit dem unten herausragenden

Drehknopf der tagesaktuellen Werte in der Höhe eingestellt.

Der weiße, nach unten rechts ragende Zylinder beinhaltet die

elektrische Feuerblende. Im Moment des Abfeuerns wird kurzzeitig

eine elektromechanische Blende im Sichtfeld des Zielfernrohres geschlossen um eine

Blendung des Richtschützen, insbesondere bei Nacht, durch das

Mündungsfeuer der Kanone zu verhindern. Hinter der Betätigung

der Feuerblende befindet sich der Vergrößerungsumstellhebel.

Mit Hilfe des großen Rasthebels rechts hinter dem Zielfernrohr

wird die gepanzerte Schutzblende vor dem Objektiv an der Turmoberseite

geöffnet. Interessanterweise besitzt dieses Zielfernrohr keine

Entfernungsskala im Sichtfeld des Okulars. Zum Ablesen und Einstellen

der vom Kommandanten ermittelten oder geschätzten Entfernung

blickt der Richtschütze mit dem linken Auge in das Okular der

Entfernungseinstelleinrichtung. Diese Entfernungseinstelleinrichtung

ist links des Zielfernrohres erkennbar. Von oben links ragt

das weiße, kastenförmige Mittelteil

der Entfernungseinstelleinrichtung in das Bild hinein. Es folgt

ein zylindrisches Teil, an dessen Ende sich ein weißer quadratischer

Kasten befindet. Das zylindrische Teil ist der gerändelte Drehgriff

der Entfernungseinstellung des Richtschützen. In dem weißen

Abschlußkasten befindet sich die Skaleneinrichtung, analog wie

beim Entfernungsmesser beschrieben. Mit dem linken Okular wird

direkt auf diese Entfernungsskale geblickt. Um ein ungewolltes

Verdrehen der Entfernungseinstellung zu vermeiden, muss der

Richtschütze vor dem Einstellen den Drehgriff nach vorne drücken.

Das linke Bild

zeigt abschließend noch einen Blick auf die Richteinrichtungen

des Schützen. Rechts am Turmdrehkranz befindet sich der elektrohydraulische

Seitenrichtantrieb. An dessen rechter Oberseite befindet sich

die Handrichtkurbel. An der linken Seite ragt der Kugelgriff

der einstellbaren Bremse hervor. Sie ermöglicht ein gleichmäßiges

und ruckfreies Handrichten auch bei Schräglagen des Panzers.

Oben auf dem Richtantrieb sind die hornartigen Richtgriffe der

Richtanlage zu erkennen, der sogenannte Steuerposten. An den

Richtgriffen befinden sich je zwei identische

Abfeuerungstaster und je zwei seitliche Handballenschalter, die aus Sicherheitsgründen

erst bei Umfassen der Griffe die elektrohydraulische Richtanlage

freischalten. An der Frontseite der Richtgriffeinrichtung befinden

sich je zwei Potentiometer zum Driftabgleich Höhe und Seite

in den Betriebsarten Hydraulisches Richten/Waffenstabilisierung, der

Umschalter für die Betriebsarten Hydraulisches Richten/Waffenstabilisierung, ein

Betriebstundenzähler und zwei

Kontrollleuchten.. Die linke, grüne Leuchte zeigt den nichtstabilisierten

Betrieb der hydraulischen Richtanlage an, die rechte, gelbe Kontrollleuchte signalisiert

den Betrieb der Waffenstabilisierung. An der rechten Seite der

Kanone, links im Bild, befindet sich der abklappbare Handgriff

der manuellen Höhenrichtanlage mit einem Taster für die elektrische

Abfeuerung. Beim Drehen der Höhenrichtkurbel

wird die Antriebswelle des Hydromotors des Zahnstangen-Richtgetriebes

übersteuert. Bei Nichtbenutzung kann der Handgriff umgeklappt

und eingerastet werden. Ein Erhöhungquadrant (nicht dargestellt)

für das Schießen im indirekten Richten oder nach zuvor ermittelten

Werten

komplettiert die Richtmittel des Schützen. Das linke Bild

zeigt abschließend noch einen Blick auf die Richteinrichtungen

des Schützen. Rechts am Turmdrehkranz befindet sich der elektrohydraulische

Seitenrichtantrieb. An dessen rechter Oberseite befindet sich

die Handrichtkurbel. An der linken Seite ragt der Kugelgriff

der einstellbaren Bremse hervor. Sie ermöglicht ein gleichmäßiges

und ruckfreies Handrichten auch bei Schräglagen des Panzers.

Oben auf dem Richtantrieb sind die hornartigen Richtgriffe der

Richtanlage zu erkennen, der sogenannte Steuerposten. An den

Richtgriffen befinden sich je zwei identische

Abfeuerungstaster und je zwei seitliche Handballenschalter, die aus Sicherheitsgründen

erst bei Umfassen der Griffe die elektrohydraulische Richtanlage

freischalten. An der Frontseite der Richtgriffeinrichtung befinden

sich je zwei Potentiometer zum Driftabgleich Höhe und Seite

in den Betriebsarten Hydraulisches Richten/Waffenstabilisierung, der

Umschalter für die Betriebsarten Hydraulisches Richten/Waffenstabilisierung, ein

Betriebstundenzähler und zwei

Kontrollleuchten.. Die linke, grüne Leuchte zeigt den nichtstabilisierten

Betrieb der hydraulischen Richtanlage an, die rechte, gelbe Kontrollleuchte signalisiert

den Betrieb der Waffenstabilisierung. An der rechten Seite der

Kanone, links im Bild, befindet sich der abklappbare Handgriff

der manuellen Höhenrichtanlage mit einem Taster für die elektrische

Abfeuerung. Beim Drehen der Höhenrichtkurbel

wird die Antriebswelle des Hydromotors des Zahnstangen-Richtgetriebes

übersteuert. Bei Nichtbenutzung kann der Handgriff umgeklappt

und eingerastet werden. Ein Erhöhungquadrant (nicht dargestellt)

für das Schießen im indirekten Richten oder nach zuvor ermittelten

Werten

komplettiert die Richtmittel des Schützen.

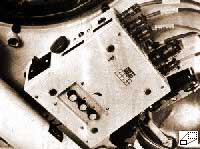

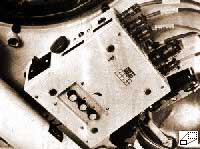

An

der rechten Turmseite unter dem Kommandantensitz ist der Hauptschaltkasten

angebracht. Ihn zeigt das linke Bild. Von oben

links sind folgende Schalter enthalten: Der Tastschalter NEBELWERFER,

der Tastschalter NOTRICHTEN unter einer Schutzklappe, die beiden

Schalter BELÜFTUNG und HEIZUNG für den Kampfraum, darunter

von links nach rechts der

Schalter PUMPENMOTOR für die Hydraulikpumpe der Richtanlage, der Hauptschalter

WAFFEN für die Stromkreise der Abfeuerung, der Richtschützenhauptschalter unter einer Schutzklappe

und die Schalter INSTRUMENTENBELEUCHTUNG und BELEUCHTUNG.

Rechts in der unteren Reihe befindet sich unter einer Schutzklappe

noch der Schalter der Vorheizung des Hydrauliköls der Richtanlage.

In

der unteren Reihe befinden sich die Sicherungsautomaten der

entsprechenden Stromkreise. An

der rechten Turmseite unter dem Kommandantensitz ist der Hauptschaltkasten

angebracht. Ihn zeigt das linke Bild. Von oben

links sind folgende Schalter enthalten: Der Tastschalter NEBELWERFER,

der Tastschalter NOTRICHTEN unter einer Schutzklappe, die beiden

Schalter BELÜFTUNG und HEIZUNG für den Kampfraum, darunter

von links nach rechts der

Schalter PUMPENMOTOR für die Hydraulikpumpe der Richtanlage, der Hauptschalter

WAFFEN für die Stromkreise der Abfeuerung, der Richtschützenhauptschalter unter einer Schutzklappe

und die Schalter INSTRUMENTENBELEUCHTUNG und BELEUCHTUNG.

Rechts in der unteren Reihe befindet sich unter einer Schutzklappe

noch der Schalter der Vorheizung des Hydrauliköls der Richtanlage.

In

der unteren Reihe befinden sich die Sicherungsautomaten der

entsprechenden Stromkreise.

Weitere

Bedienfunktionen für den

Kommandanten befinden sich am Schalterkasten Kommandant/Ladeschütze,

der an der Turmdecke hinter dem Bodenstück der Kanone befestigt

ist. An dessen rechter Seite befinden sich die Schalter für

das Einschalten und Auslösen der rechten oder linken Nebelwerfer

an der Turmaußenseite und Kontrollleuchten für die Feuerbereitschaft

der Nebelwerfer und der Kanone, sowie Kontrollleuchten für die

Fahrerlukenstellung, die Rohranhebeautomatik

beim Richten im Heckbereich und den Schaltzustand des Turmhauptschalters.

Das linke Bild zeigt diesen Schaltkasten aus Sicht des Ladeschützen.

An der linken Seite ist der große Tastschalter für die Freigabe

der Abfeuerung durch den Ladeschützen nach Abschluß des Ladevorganges

angebracht. Eine Kontrollleuchte zeigt den Schaltzustand SCHUSSBEREIT

an. Ein Sicherheitsschalter ermöglicht es dem Ladeschützen, bei

Notwendigkeit die hydraulische Richtanlage außer Funktion zu

setzen. An der unteren Seite des Schaltkastens befinden sich

drei Drehgriffe für das Einstellen von Werten bei Prüfarbeiten

an der Richtanlage. Weitere

Bedienfunktionen für den

Kommandanten befinden sich am Schalterkasten Kommandant/Ladeschütze,

der an der Turmdecke hinter dem Bodenstück der Kanone befestigt

ist. An dessen rechter Seite befinden sich die Schalter für

das Einschalten und Auslösen der rechten oder linken Nebelwerfer

an der Turmaußenseite und Kontrollleuchten für die Feuerbereitschaft

der Nebelwerfer und der Kanone, sowie Kontrollleuchten für die

Fahrerlukenstellung, die Rohranhebeautomatik

beim Richten im Heckbereich und den Schaltzustand des Turmhauptschalters.

Das linke Bild zeigt diesen Schaltkasten aus Sicht des Ladeschützen.

An der linken Seite ist der große Tastschalter für die Freigabe

der Abfeuerung durch den Ladeschützen nach Abschluß des Ladevorganges

angebracht. Eine Kontrollleuchte zeigt den Schaltzustand SCHUSSBEREIT

an. Ein Sicherheitsschalter ermöglicht es dem Ladeschützen, bei

Notwendigkeit die hydraulische Richtanlage außer Funktion zu

setzen. An der unteren Seite des Schaltkastens befinden sich

drei Drehgriffe für das Einstellen von Werten bei Prüfarbeiten

an der Richtanlage.

Der

Schaltkasten des Richtschützen, den das linke Bild zeigt, umfasst

links oben den Drehknopf zur Dimmung der Kontrollleuchten, darunter den Tastschalter für

die Scheibenheizung der beiden Richtoptiken, den Tastschalter

für den Scheibenwischer vor der Ausblickscheibe des Zielfernrohres,

ganz unten

den Waffenwahlschalter "10,5 cm / MG"

sowie an der rechten Seite einen Prüfschalter für die Waffenstabilisierung

mit Kontrollleuchte und eine Steckdose. Rechts des Schaltkastens

ist der Bedien- und Anschlusskasten des Richtschützens für die

Bordsprechanlage angebracht. Der schwarze Gummi dazwischen dient

als Schutzpolster für die Besatzung.. Der

Schaltkasten des Richtschützen, den das linke Bild zeigt, umfasst

links oben den Drehknopf zur Dimmung der Kontrollleuchten, darunter den Tastschalter für

die Scheibenheizung der beiden Richtoptiken, den Tastschalter

für den Scheibenwischer vor der Ausblickscheibe des Zielfernrohres,

ganz unten

den Waffenwahlschalter "10,5 cm / MG"

sowie an der rechten Seite einen Prüfschalter für die Waffenstabilisierung

mit Kontrollleuchte und eine Steckdose. Rechts des Schaltkastens

ist der Bedien- und Anschlusskasten des Richtschützens für die

Bordsprechanlage angebracht. Der schwarze Gummi dazwischen dient

als Schutzpolster für die Besatzung..

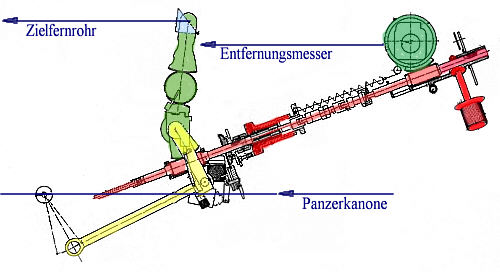

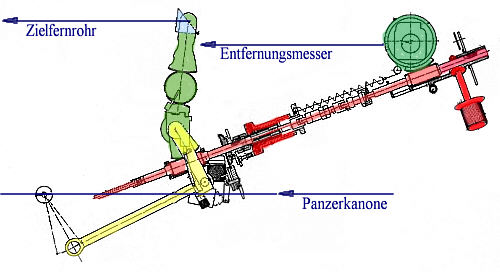

Wegen

seiner konstruktiven Besonderheit hier noch eine Prinzipdarstellung

der mechanischen und optischen Wirkungsweise der Visiereinrichtung

des Panzer 68. Wegen

seiner konstruktiven Besonderheit hier noch eine Prinzipdarstellung

der mechanischen und optischen Wirkungsweise der Visiereinrichtung

des Panzer 68.

Ein Parallelogramgestänge

(gelb) verbindet das kippbare Ausblickprisma des Richtschützenzielfernrohres

(grün, links) mit den Bewegungen der Kanonenwiege. Eine

Verbindungsstange (hellrot) überträgt die vertikalen Bewegungen

der Kanonenwiege gleichlaufend auch an den um seine Längsachse

drehbaren

Entfernungsmesser (grün, rechts). Dadurch sind die Bewegungen

der Kanone sowie der Visierlinien des Zielfernrohres und des Entfernungsmessers

aufeinander abgeglichen. Die zentralen Richtmarken beider Optiken

zeigen auf den gleichen Justierpunkt, der bei 1500 m liegen

soll. Die Verbindungsstange

ist so aufgebaut, dass durch Verdrehen einer integrierten

Spindeleinrichtungen (hellrot) über Schneckengetriebe die

Winkeldifferenz zwischen der Rohrseelenachse und den Visierlinien gleichzeitig

beider

Optiken eingestellt wird. Dies ist sowohl beim Kommandanten als auch beim Richtschützen

möglich (dunkelrot). Diese Winkeldifferenz entspricht dem Erhöhungswinkel

in Abhängigkeit von der gewählten Schußentfernung und Munitionsart.

Für das Schießen bei Nacht sind beim Panzer 68 keinerlei

Infrarot-Nachtsichtgeräte vorhanden.

Entsprechend der üblichen Einsatzverfahren sollte bei Nacht das Gefechtsfeld

durch künstliche Beleuchtung erhellt werden. Dazu wurde später

auf der Turmdecke zwischen der Kommandanten- und der Ladeschützenluke

ein einrohriger Lyran-Werfer montiert. Mit ihm war es möglich

Leuchtgeschosse

abzufeuern. Zum Einstellen der geforderten Entfernung besaß

der Lyran-Werfer eine Wasserwaage mit Leuchtstoff und ein Zahnsegment

im Richtbereich von 0...160°. Die Lage des Leuchtpunktes konnte

darüber hinaus am Leuchtgeschoss durch einen tempierbaren Zünder

und Zusatzladungen bestimmt werden. In der Horizontale wurde

der Lyran-Werfer durch Drehen des gesamten Turmes gerichtet.

Das

Abfeuern erfolgte durch den Kommandanten.

Spätestens Mitte der 80er Jahre war klar,

dass die bisherige optische Ausstattung nicht mehr den Anforderungen

genügen würde. Im Jahre 1988 wurde deshalb der Panzer 68 erneut

modernisiert und mit einem neuen Hauptzielfernrohr PERI-ZL68 der Firma Carl Zeiss Optronik

ausgestattet. Die modernisierte Version erhielt die Bezeichnung

Panzer 68/88.

Die ursprünglichen Panzer 68 wurde bis in Jahr 1999 und die

modernisierte Panzer 68/88 bis ins Jahre 2004

eingesetzt. In Folge der Auflösung der mit ihnen ausgerüsteten Panzerbataillone

wurden sie

zunächst eingelagert und nach erfolglosen Verkaufsbemühungen bis auf wenige

Sammlerexemplare verschrottet. Somit ging

die nicht

immer einfache, aber letztendlich durchaus erfolgreiche Epoche

der Schweizer Kampfpanzerentwicklung nach über 47 Jahren zu Ende.

Mit freundlicher

Unterstützung durch das Schweizerische

Militärmuseum Full

und durch das Schweizer

Armeemuseum, das weitere Informationen bietet.

|

Wegen

seiner konstruktiven Besonderheit hier noch eine Prinzipdarstellung

der mechanischen und optischen Wirkungsweise der Visiereinrichtung

des Panzer 68.

Wegen

seiner konstruktiven Besonderheit hier noch eine Prinzipdarstellung

der mechanischen und optischen Wirkungsweise der Visiereinrichtung

des Panzer 68.