|

|

Aus der Geschichte der sowjetischen

Panzerzielfernrohre

Während der langen Kriegsjahre

war die gesamte Kraft der sowjetischen Wirtschaft auf eine technologisch

vereinfachte Massenproduktion

konzentriert worden. Erfolgversprechende, aber technologisch

aufwändige Entwicklungen der Vorkriegszeit waren zurückgestellt

worden, da weder die erforderlichen personellen noch die wirtschaftlichen

Ressourcen frei gemacht werden konnten. Im Jahre 1945, nach

dem Sieg und der Umstellung der Rüstungsbetriebe auf die

Friedensproduktion, nahm man in der Sowjetunion unverzüglich

die Entwicklungsarbeiten wieder auf. Während des Krieges

waren alle Konstruktionsvorhaben mit dem Ziel geführt worden,

in erster Linie den Panzerschutz und die Feuerkraft der vorhandenen

Panzer zu verbessern, nun rückten wieder neuartige Technologien

in den Schwerpunkt der Entwicklung. Insbesondere die Ausstattung

mit modernen Feuerleitgeräten wurde nach den Auswertungen

des Weltkrieges als außerordentlich wichtig eingestuft.

Die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Waffenstabilisierungsanlagen

begannen mit Nachdruck ebenfalls bereits kurz nach Kriegsende, weil die

sowjetischen Ansichten die Fähigkeit der Panzer zur Feuerführung

aus der Bewegung im Gegensatz zu den westlichen Militärs

als entscheidend für den Gefechtsverlauf ansahen. Es gelang

den sowjetischen Konstrukteuren bis Anfang der 80er Jahre einen

Vorsprung bei der Entwicklung moderner Waffenstabilisierungsanlagen

und von Zielfernrohren mit unabhängiger Stabilisierung

der Visierlinie in zwei Ebenen herauszuarbeiten. Der technologische

Vorsprung ging verloren, als im Westen mit dem Leopard 2

und dem M1A1 hochmoderne Elektronik in die Ausstattung der Feuerleitanlagen Einzug hielt. Schwerwiegend machte sich das

besonders auf dem Gebiet der Nachtsichttechnologie bemerkbar.

Die Sowjetunion verfügte ab etwa den 70er Jahren aus verschiedenen

Gründen offensichtlich über keine freien Ressourcen für die Forschung im Bereich der Wärmebildtechnik.

Der neue russische Kampfpanzer T-90 ist letztlich

mit einem Zielfernrohr 1G46 ausgestattet, dessen technologische

Grundlagen auf einer Nachkriegsentwicklung beruhen. Ein leistungsfähiges

Wärmebildgerät musste in Frankreich eingekauft werden.

Inzwischen stehen hochmoderne Zielfernrohre und Feuerleitanlagen

zur Verfügung, die keinen internationalen Vergleich scheuen

müssen. Ihr Einsatz in Kampfpanzern wird jedoch noch einige

Zeit auf sich warten lassen. Die russische Militärdoktrin

hat sich der neuen internationalen Sicherheitslage angepasst,

die den klassischen Krieg mit großen Panzerverbänden

in immer weitere Ferne rücken lässt und die bei der Ausrüstung

der Streitkräfte auf andere Schwerpunkte setzt.

Der Artikel unterliegt der weiteren Fortschreibung. Stand 14.07.2009

Teil 1

Teil 2 Tabellen,

Bildquellen, Literatur

Sowjetische

Panzerzielfernrohre ab Mitte der fünfziger Jahre

Unverzüglich nach Kriegsende

begannen die sowjetischen Konstruktionsbüros die Vorkriegsentwicklungen

erneut aufzugreifen und unter Beachtung der Kriegserfahrungen

für die Arbeiten an den Kampfpanzern der Zukunft nutzbar

zu machen. Für die 100 mm Kanone D-10T des T-54 entstand

bereits 1945 ein Zielfernrohr mit stabilisierter Visierlinie

in der Vertikalen, das die Idee des TOS von 1938 aufgriff. Die

unstabilisierte Kanone wurde durch eine Kreiselbaugruppe in

dem Moment abgefeuert, in dem die unstabilisierte Kanone durch

die der Schussentfernung entsprechende Erhöhungslinie durchschwang.

Die Arbeiten wurden weitergeführt in Verbindung mit einer

vorgesehenen Waffenstabilisierunganlage für die 85 mm

Kanone SIS-S-53 des T-34/85. Im Jahre 1953 wurden diese Arbeiten dann offiziell beendet,

nicht zuletzt wegen der fortgeschrittenen Arbeiten an modernen

Waffenstabilisierungsanlagen für den T-54 und andere Kampfpanzer..

Während

nach unterschiedlichsten Erprobungen für die T-54/55 und

sogar für den T-62 endgültig die Entscheidung für

das  unstabilisierte

Zielfernrohr Typ TSh2 gefallen war, ging man bei der Entwicklung

der schweren Panzer einen anderen Weg. Den schweren Panzern

hatte die sowjetische Militärtheorie eine höhere taktische

Wertigkeit zugemessen als den massenhaft hergestellten Linienpanzern.

Das spiegelt sich folgerichtig auch in der Ausstattung mit hochwertigen

optischen Geräten und Zielfernrohren wider. Allerdings

hatten bei der Entscheidung, vorrangig die schweren Panzer bevorzugt

mit modernsten Zielfernrohren auszurüsten, die begrenzten

Produktionskapazitäten der Hersteller optischer Geräte

eine wichtige, vielleicht sogar die entscheidende Rolle gespielt. Nach dem IS-3 und dem modernisierten

IS-3M, die beide noch mit dem einfachen TSh-17 ausgestattet

waren, war es vor allem der letzte in Serie gefertigte schwere

Panzer T-10, der Ende der 50er Jahre ein Beispiel modernster Panzerbautechnologie

darstellt. In der Modifikation T-10A mit der 122 mm Kanone

D-25T hatte dieser schwere Panzer im Jahre 1956 international erstmalig ein

Zielfernrohr erhalten, das eine unabhängig stabilisierte

Visierlinie in der vertikalen Ebene besaß und dessen 2-Ebenen

Waffenstabilisierungsanlage in der Vertikalen der stabilisierten

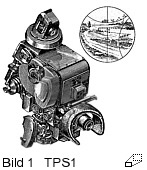

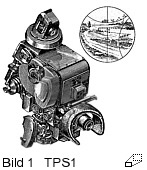

Visierlinie nachgeführt wurde. Dieses Zielfernrohr TPS1

war eine international absolut neuartige Entwicklung und unterschied

sich konstruktiv ganz deutlich von allen bisherigen Zielfernrohren.

In einem Aluminiumdruckgussgehäuse war ein groß dimensionierter,

in drei Freiheitsgraden aufgehängter

Kreisel, ein sogenannter Schießautomat und die Optik

des Zielfernrohres mit der Entfernungsskala untergebracht. Ein

von Hand seitlich verstellbarer senkrechter Strich erleichtert

dem Richtschützen das Schießen mit Vorhalte und Windkorrektur. Eine

automatische Berücksichtigung der Vorhalte, wie auch aller

anderen ballistischen und meteorologischen Abweichungen von

den Normalbedingungen des Schießens, war beim TPS1 jedoch

noch nicht vorgesehen. Der

in drei Freiheitsgraden kardanisch aufgehängte

Kreisel war mit dem beweglichen Ausblickspiegel mechanisch verbunden

und stabilisierte auf diesem Wege die Visierline in der vertikalen

Ebene. Durch die an der kardanischen Kreiselaufhängung angebrachten

Drehmelder und elektrischen Richtmagnete wurde die Kanonenstabiliserung

in der Vertikalen angesteuert und der Visierlinie nachgeführt.

Die Entfernung wurde mit Hilfe einer nockenwellenartigen Ballstikeinrichtung

mit drei Kurvenscheiben für die Panzergranate BR-471B und

die Splittersprenggranate OF-471N, beide mit einem Einstellbereich

bis maximal 5000 Meter, sowie für das 12,7 mm

Koaxialmaschinengewehr DShKM bis maximal 2900 Meter eingestellt. Der Schießautomat, ein Bestandteil der Kreiseleinrichtung,

arbeitete analog der Kreiselabfeuerung, wie sie schon im TOS

des BT-7M eingebaut war. Über ein unstabilisierte

Zielfernrohr Typ TSh2 gefallen war, ging man bei der Entwicklung

der schweren Panzer einen anderen Weg. Den schweren Panzern

hatte die sowjetische Militärtheorie eine höhere taktische

Wertigkeit zugemessen als den massenhaft hergestellten Linienpanzern.

Das spiegelt sich folgerichtig auch in der Ausstattung mit hochwertigen

optischen Geräten und Zielfernrohren wider. Allerdings

hatten bei der Entscheidung, vorrangig die schweren Panzer bevorzugt

mit modernsten Zielfernrohren auszurüsten, die begrenzten

Produktionskapazitäten der Hersteller optischer Geräte

eine wichtige, vielleicht sogar die entscheidende Rolle gespielt. Nach dem IS-3 und dem modernisierten

IS-3M, die beide noch mit dem einfachen TSh-17 ausgestattet

waren, war es vor allem der letzte in Serie gefertigte schwere

Panzer T-10, der Ende der 50er Jahre ein Beispiel modernster Panzerbautechnologie

darstellt. In der Modifikation T-10A mit der 122 mm Kanone

D-25T hatte dieser schwere Panzer im Jahre 1956 international erstmalig ein

Zielfernrohr erhalten, das eine unabhängig stabilisierte

Visierlinie in der vertikalen Ebene besaß und dessen 2-Ebenen

Waffenstabilisierungsanlage in der Vertikalen der stabilisierten

Visierlinie nachgeführt wurde. Dieses Zielfernrohr TPS1

war eine international absolut neuartige Entwicklung und unterschied

sich konstruktiv ganz deutlich von allen bisherigen Zielfernrohren.

In einem Aluminiumdruckgussgehäuse war ein groß dimensionierter,

in drei Freiheitsgraden aufgehängter

Kreisel, ein sogenannter Schießautomat und die Optik

des Zielfernrohres mit der Entfernungsskala untergebracht. Ein

von Hand seitlich verstellbarer senkrechter Strich erleichtert

dem Richtschützen das Schießen mit Vorhalte und Windkorrektur. Eine

automatische Berücksichtigung der Vorhalte, wie auch aller

anderen ballistischen und meteorologischen Abweichungen von

den Normalbedingungen des Schießens, war beim TPS1 jedoch

noch nicht vorgesehen. Der

in drei Freiheitsgraden kardanisch aufgehängte

Kreisel war mit dem beweglichen Ausblickspiegel mechanisch verbunden

und stabilisierte auf diesem Wege die Visierline in der vertikalen

Ebene. Durch die an der kardanischen Kreiselaufhängung angebrachten

Drehmelder und elektrischen Richtmagnete wurde die Kanonenstabiliserung

in der Vertikalen angesteuert und der Visierlinie nachgeführt.

Die Entfernung wurde mit Hilfe einer nockenwellenartigen Ballstikeinrichtung

mit drei Kurvenscheiben für die Panzergranate BR-471B und

die Splittersprenggranate OF-471N, beide mit einem Einstellbereich

bis maximal 5000 Meter, sowie für das 12,7 mm

Koaxialmaschinengewehr DShKM bis maximal 2900 Meter eingestellt. Der Schießautomat, ein Bestandteil der Kreiseleinrichtung,

arbeitete analog der Kreiselabfeuerung, wie sie schon im TOS

des BT-7M eingebaut war. Über ein  Parallelogrammgestänge

mit der stabilisierten Kanone verbunden, löst sie die

elektromechanische Abfeuerung in genau dem Moment aus, in dem

die Rohrerhöhung korrekt mit der eingestellten Schussentfernung

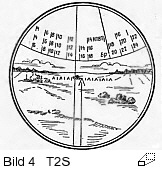

übereinstimmt. Um dem Richtschützen die Bestimmung

der Entfernung zu erleichtern, hatten die Entwickler drei wahlweise

einschwenkbare Entfernungsmessskalen im Sichtfeld untergebracht.

Das waren eine Skala mit 1,2 Meter Basishöhe für

Panzerabwehrwaffen, eine Skala mit 2,7 Meter Basishöhe

für mittlere Kampfpanzer und eine Skala mit 3 Meter

Basishöhe für schwere Panzer. Bei nichtstabilisierter

oder während des Ladevorganges arretierter Kanone konnte

der Richtschütze die Beobachtung mit stabilisertem Sichtfeld

führen und den Turm erforderlichenfalls elektrisch drehen. Das

Sichtfeld konnte zwischen einer 3,1-fachen und einer 8-fachen

Vergrößerung umgestellt werden.

In seinem Aufbau und seiner Funktionalität ist das

TPS1

mithin der Vater aller weiteren modernen, unabhängig

stabilisierten sowjetischen Zielfernrohre. Bemerkenswert ist, dass für

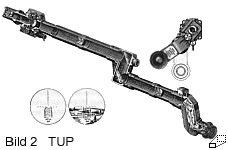

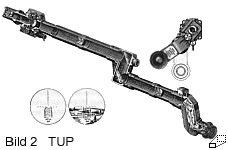

den T-10A erstmals wieder ein zusätzliches Hilfszielfernrohr TUP vorgesehen

war, nach dem man im Kriegsverlauf vom Einbau eines

zweiten Zielfernrohres Abstand genommen hatte. Und es sollte

in Zukunft, nach dem T-10A, auch nie wieder ein solches Hilfszielfernrohr in

einen sowjetischen Panzer

eingebaut werden. Das TUP ist links neben der Kanone untergebracht

und besitzt kein optisches Gelenk, das Okular folgt also den

vertikalen Richtbewegungen. Auf dem statischen Strichbild finden

sich die Entfernungsmarken für die Panzergranate BR-471B

mit einer maximalen Schussweite von 3400 Meter und für

das 12,7 mm Koaxialmaschinengewehr DShKM bis maximal 1000 Meter,

sowie entsprechende horizontale Vorhaltemarken. Zur Anpassung

an die Position des Richtschützen kann das Okularteil seitlich

verdreht werden. Ein Grund für den Einbau dieses Hilfszielfernrohres

mag gewesen sein, dass die Zuverlässigkeit des Hauptzielfernrohres

TPS1 nicht so hoch war wie gefordert. Noch beim Nachfolger, dem T2S, hatten die Entwickler besondere Anstrengungen auf die

Konstruktion der Zielfernrohraufhängung gelegt, um die

Übertragung unerwünschter

Vibrationen auf das Zielfernrohr auszuschließen. Parallelogrammgestänge

mit der stabilisierten Kanone verbunden, löst sie die

elektromechanische Abfeuerung in genau dem Moment aus, in dem

die Rohrerhöhung korrekt mit der eingestellten Schussentfernung

übereinstimmt. Um dem Richtschützen die Bestimmung

der Entfernung zu erleichtern, hatten die Entwickler drei wahlweise

einschwenkbare Entfernungsmessskalen im Sichtfeld untergebracht.

Das waren eine Skala mit 1,2 Meter Basishöhe für

Panzerabwehrwaffen, eine Skala mit 2,7 Meter Basishöhe

für mittlere Kampfpanzer und eine Skala mit 3 Meter

Basishöhe für schwere Panzer. Bei nichtstabilisierter

oder während des Ladevorganges arretierter Kanone konnte

der Richtschütze die Beobachtung mit stabilisertem Sichtfeld

führen und den Turm erforderlichenfalls elektrisch drehen. Das

Sichtfeld konnte zwischen einer 3,1-fachen und einer 8-fachen

Vergrößerung umgestellt werden.

In seinem Aufbau und seiner Funktionalität ist das

TPS1

mithin der Vater aller weiteren modernen, unabhängig

stabilisierten sowjetischen Zielfernrohre. Bemerkenswert ist, dass für

den T-10A erstmals wieder ein zusätzliches Hilfszielfernrohr TUP vorgesehen

war, nach dem man im Kriegsverlauf vom Einbau eines

zweiten Zielfernrohres Abstand genommen hatte. Und es sollte

in Zukunft, nach dem T-10A, auch nie wieder ein solches Hilfszielfernrohr in

einen sowjetischen Panzer

eingebaut werden. Das TUP ist links neben der Kanone untergebracht

und besitzt kein optisches Gelenk, das Okular folgt also den

vertikalen Richtbewegungen. Auf dem statischen Strichbild finden

sich die Entfernungsmarken für die Panzergranate BR-471B

mit einer maximalen Schussweite von 3400 Meter und für

das 12,7 mm Koaxialmaschinengewehr DShKM bis maximal 1000 Meter,

sowie entsprechende horizontale Vorhaltemarken. Zur Anpassung

an die Position des Richtschützen kann das Okularteil seitlich

verdreht werden. Ein Grund für den Einbau dieses Hilfszielfernrohres

mag gewesen sein, dass die Zuverlässigkeit des Hauptzielfernrohres

TPS1 nicht so hoch war wie gefordert. Noch beim Nachfolger, dem T2S, hatten die Entwickler besondere Anstrengungen auf die

Konstruktion der Zielfernrohraufhängung gelegt, um die

Übertragung unerwünschter

Vibrationen auf das Zielfernrohr auszuschließen.

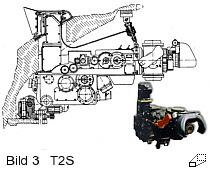

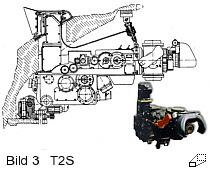

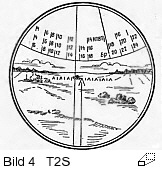

Nur kurze Zeit nach dem TPS1

war auch eine weitere Neukonstruktion soweit entwickelt, dass

sie prinzipiell produktionsreif erschien. Es handelt sich um

das Zielfernrohr T2S. Weltweit erstmalig hatte ein Zielfernrohr

eine unabhängige Stabilisierung der Visierlinie nicht nur

in der Vertikalen, sondern auch in der Horizontalen erhalten.

Die Stabilisierung der Visierlinie erfolgte dabei nach dem selben

Prinzip, wie schon beim TPS1. Ein Kreisel mit drei Freiheitsgraden

im Zielfernrohrblock gewährleistete die vertikale Stabilisierung

des oberen Ausblickspiegels auf rein mechanischem Wege mit sehr

hoher Präzision. Die Besonderheit besteht darin, das der

Kreisel zusätzlich über eine mechanische Einrichtung

mit dem horizontal beweglichen, unteren zweiten Spiegel verbunden ist, der für die Stabilisierung

der Visierlinie in der Horizontalen verantwortlich ist. Dieses

Prinzip war in seiner Stabilisierungsgüte und der   mechanischen

Zuverlässigkeit so erfolgreich, dass es später in allen

weiteren Zielfernrohren bis hin zum 1G64 der T-90 zum Einatz

kam. Die Kreiselbaugruppe stellt neben der Visierlinienstabilisierung

gleichfalls die zentrale Baugruppe der Stabilisierung von Kanone

und Turm dar. Über Resolver werden die Signale für

die Stabilisierungselektronik ausgegeben und in dieser mit den

zusätzlichen Signalen der Winkelgeschwindigkeitsgeber für die Vertikale

und die Horizontale gemischt. Das resultierende Signal wird

verstärkt und an die Richteinrichtung des Turms und der

Kanone ausgegeben. Der Block der Winkelgeschwindigkeitsgeber

ist unterhalb des Bodenstücks der Kanone angebracht und

stellt somit faktisch den kombinierten Turm- und Waffenkreisel

dar. Die Schussentfernung wird wie schon beim TPS1 manuell eingestellt.

Für das Schießen mit seitlichem Vorhalt auf bewegliche

Ziele und aus der Bewegung sowie bei Seitenwind kann

ein senkrechter Strich horizontal auf den entsprechenden Vorhaltewert

verstellt werden. Die Vorhalte wird anschließend durch

Anrichten mit dem Kreuzungspunkt zwischen senkrechtem Vorhaltestrich

und horizontaler Linie der Vorhaltemarken berücksichtigt.

Der Schuss wird durch den Schießautomaten erst ausgelöst,

wenn die erforderliche Koinzidenz in der vertikalen und der

horizontalen Ebene gegeben ist. Bei ausgeschaltetem Stabilisator

arbeitet das T2S wie ein herkömmliches Zielfernrohr und

folgt den Richtbewegungen von Turm und Kanone. Bei eingeschalteter

Visierlinienstabilisierung, aber ausgeschaltetem Waffenstabilisator

kann der Turm elektromechanisch geschwenkt und mit stabilisiertem

Sichtfeld beobachtet werden, was besonders während des

Ladevorganges bedeutsam ist, wenn die Waffenstabilisierung kurzzeitig

blockiert ist. Die Hauptbetriebsart ist die unabhängige

Visierlinienstabilisierung bei nachgeführter Waffenstabilisierung.

Die Entfernungseinstellung erfolgt analog wie beim TPS1 über

eine nockenwellenartigen Ballistikeinrichtung

mit drei Kurvenscheiben für die Panzersprenggranate BR-471B bei

einem Einstellbereich bis 4000 Meter und

die Splittersprenggranate OF-471N mit einem Einstellbereich

bis maximal 6000 Meter, sowie für das 14,5 mm

Koaxialmaschinengewehr KPVT bis maximal 2000 Meter.

Interessant beim T2S ist, dass die Längsachse der Richtgriffeinheit

auf der optischen Achse des Fernrohrteils liegt. Der Richtschütze

schaut faktisch durch die Richtgriffbaugruppe hindurch. Die

dabei notwendige Haltung der Hände in relativ hoher Position

scheint aus Sicht der Ergonomie nicht den Zuspruch der Truppe

gefunden zu haben, denn alle nachfolgenden Zielfernrohre haben

die Richtgriffe wieder unterhalb des Zielfernrohrgehäuses,

wie schon beim TPS1. Am Zielfernrohrgehäuse befinden sich

die üblichen Bedienelemente, wie der Vergrößerungswechsler,

eine Sonnenblende und die Betätigung der mechanischen Freigabe

des Stabilisierungskreisels. Der manuelle Entfernungseinstellring

befindet sich direkt zwischen dem Richtgriff und dem Okular

mit Stirnschutz und kann dadurch mit den Daumen des Richtschützen

sehr bequem erreicht werden. Für das Schießen mit

dem Infrarot-Nachtzielfernrohr TPN-1 musste das T2S auf Nachtbetrieb

umgeschaltet werden.

Auf ein gesondertes Hilfszielfernrohr

war verzichtet worden. Das rührt zum einen offenbar aus

der inzwischen erreichten hohen Zuverlässigkeit des T2S

her und zum anderen aus dem Umstand, das links des T2S ein aktives

Infrarotzielfernrohr TPN-1 eingebaut wurde. Die Forderung nach

dem Einbau eines zweiten, völlig autonomen Zielfernrohrs

war auch den sowjetischen Konstrukteuren klar und sie gelangten

nach zahlreichen Ausfallanalysen zu dem Schluss, dass

das Nachtzielfernrohr bei Ausfall des Hauptzielfernrohres durchaus

auch am Tage als Hilfszielfernrohr verwendet werden konnte.

Aus Gründen der Kostenrechnung, der Gewichtseinsparung

und der effizienten Nutzung des knapp bemessenen Turminnenvolumens

eine vertretbare Lösung. mechanischen

Zuverlässigkeit so erfolgreich, dass es später in allen

weiteren Zielfernrohren bis hin zum 1G64 der T-90 zum Einatz

kam. Die Kreiselbaugruppe stellt neben der Visierlinienstabilisierung

gleichfalls die zentrale Baugruppe der Stabilisierung von Kanone

und Turm dar. Über Resolver werden die Signale für

die Stabilisierungselektronik ausgegeben und in dieser mit den

zusätzlichen Signalen der Winkelgeschwindigkeitsgeber für die Vertikale

und die Horizontale gemischt. Das resultierende Signal wird

verstärkt und an die Richteinrichtung des Turms und der

Kanone ausgegeben. Der Block der Winkelgeschwindigkeitsgeber

ist unterhalb des Bodenstücks der Kanone angebracht und

stellt somit faktisch den kombinierten Turm- und Waffenkreisel

dar. Die Schussentfernung wird wie schon beim TPS1 manuell eingestellt.

Für das Schießen mit seitlichem Vorhalt auf bewegliche

Ziele und aus der Bewegung sowie bei Seitenwind kann

ein senkrechter Strich horizontal auf den entsprechenden Vorhaltewert

verstellt werden. Die Vorhalte wird anschließend durch

Anrichten mit dem Kreuzungspunkt zwischen senkrechtem Vorhaltestrich

und horizontaler Linie der Vorhaltemarken berücksichtigt.

Der Schuss wird durch den Schießautomaten erst ausgelöst,

wenn die erforderliche Koinzidenz in der vertikalen und der

horizontalen Ebene gegeben ist. Bei ausgeschaltetem Stabilisator

arbeitet das T2S wie ein herkömmliches Zielfernrohr und

folgt den Richtbewegungen von Turm und Kanone. Bei eingeschalteter

Visierlinienstabilisierung, aber ausgeschaltetem Waffenstabilisator

kann der Turm elektromechanisch geschwenkt und mit stabilisiertem

Sichtfeld beobachtet werden, was besonders während des

Ladevorganges bedeutsam ist, wenn die Waffenstabilisierung kurzzeitig

blockiert ist. Die Hauptbetriebsart ist die unabhängige

Visierlinienstabilisierung bei nachgeführter Waffenstabilisierung.

Die Entfernungseinstellung erfolgt analog wie beim TPS1 über

eine nockenwellenartigen Ballistikeinrichtung

mit drei Kurvenscheiben für die Panzersprenggranate BR-471B bei

einem Einstellbereich bis 4000 Meter und

die Splittersprenggranate OF-471N mit einem Einstellbereich

bis maximal 6000 Meter, sowie für das 14,5 mm

Koaxialmaschinengewehr KPVT bis maximal 2000 Meter.

Interessant beim T2S ist, dass die Längsachse der Richtgriffeinheit

auf der optischen Achse des Fernrohrteils liegt. Der Richtschütze

schaut faktisch durch die Richtgriffbaugruppe hindurch. Die

dabei notwendige Haltung der Hände in relativ hoher Position

scheint aus Sicht der Ergonomie nicht den Zuspruch der Truppe

gefunden zu haben, denn alle nachfolgenden Zielfernrohre haben

die Richtgriffe wieder unterhalb des Zielfernrohrgehäuses,

wie schon beim TPS1. Am Zielfernrohrgehäuse befinden sich

die üblichen Bedienelemente, wie der Vergrößerungswechsler,

eine Sonnenblende und die Betätigung der mechanischen Freigabe

des Stabilisierungskreisels. Der manuelle Entfernungseinstellring

befindet sich direkt zwischen dem Richtgriff und dem Okular

mit Stirnschutz und kann dadurch mit den Daumen des Richtschützen

sehr bequem erreicht werden. Für das Schießen mit

dem Infrarot-Nachtzielfernrohr TPN-1 musste das T2S auf Nachtbetrieb

umgeschaltet werden.

Auf ein gesondertes Hilfszielfernrohr

war verzichtet worden. Das rührt zum einen offenbar aus

der inzwischen erreichten hohen Zuverlässigkeit des T2S

her und zum anderen aus dem Umstand, das links des T2S ein aktives

Infrarotzielfernrohr TPN-1 eingebaut wurde. Die Forderung nach

dem Einbau eines zweiten, völlig autonomen Zielfernrohrs

war auch den sowjetischen Konstrukteuren klar und sie gelangten

nach zahlreichen Ausfallanalysen zu dem Schluss, dass

das Nachtzielfernrohr bei Ausfall des Hauptzielfernrohres durchaus

auch am Tage als Hilfszielfernrohr verwendet werden konnte.

Aus Gründen der Kostenrechnung, der Gewichtseinsparung

und der effizienten Nutzung des knapp bemessenen Turminnenvolumens

eine vertretbare Lösung.

Das T2S wurde im Objekt 140

erprobt, wo insbesondere wichtige Erfahrungen zur Vermeidung

unerwünschter Schwingungen gesammelt wurden. Vermutlich

sprach allerdings die begrenzte Produktionskapazität des

Herstellers gegen einen Einsatz in einem Kampfpanzer für

die Massenproduktion und so fiel die Entscheidung, das T2S lediglich

in modernisierte T-10B und die T-10M einzubauen.

Die

Kombination von Tagkanal und Nachtsichtkanal war auch für

die sowjetischen Entwicklerteams eine interessante Möglichkeit,

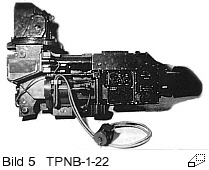

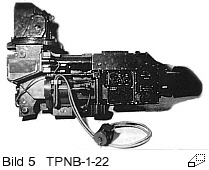

Kosten, Gewicht und Einbauvolumen zu sparen. In den Jahren 1961

bis 1962 entwickelten Konstrukteure in den optisch-mechanischen

Werken in Sagorsk für den Einsatz mit der 100 mm Kanone

D-10T2S des T-55 das kombinierte Zielfernrohr TPNB-1-22. Es

enthält den Tagkanal und einen Infrarotkanal in einem Gehäuseblock.

Der Ausblick erfolgt über einen gemeinsamen Ausblickspiegel

im Turmdach. Der Tagkanal besaß eine 3,5- bzw. 7-fache

Vergrößerung, der Nachtkanal eine 6-fache Vergrößerung.

Der Nachtkanal war bereits mit einer automatischen Blende zum

Schutz vor Lichtblitzen, einer Vorhangblende und einer Iris-Blende

ausgestattet. Die Sichtweite bei Nacht und ausreichendem Restlicht

sollte 800 Meter betragen. Wegen verschiedener Probleme

mit der Zuverlässigkeit des Bildwandlers beim Schießen

mit der Kanone und vor allem wegen der in den Erprobungen ermittelten

tatsächlichen, enttäuschend geringen Sichtweite von maximal

600 Metern wurde dieses Projekt jedoch eingestellt. Die

Kombination von Tagkanal und Nachtsichtkanal war auch für

die sowjetischen Entwicklerteams eine interessante Möglichkeit,

Kosten, Gewicht und Einbauvolumen zu sparen. In den Jahren 1961

bis 1962 entwickelten Konstrukteure in den optisch-mechanischen

Werken in Sagorsk für den Einsatz mit der 100 mm Kanone

D-10T2S des T-55 das kombinierte Zielfernrohr TPNB-1-22. Es

enthält den Tagkanal und einen Infrarotkanal in einem Gehäuseblock.

Der Ausblick erfolgt über einen gemeinsamen Ausblickspiegel

im Turmdach. Der Tagkanal besaß eine 3,5- bzw. 7-fache

Vergrößerung, der Nachtkanal eine 6-fache Vergrößerung.

Der Nachtkanal war bereits mit einer automatischen Blende zum

Schutz vor Lichtblitzen, einer Vorhangblende und einer Iris-Blende

ausgestattet. Die Sichtweite bei Nacht und ausreichendem Restlicht

sollte 800 Meter betragen. Wegen verschiedener Probleme

mit der Zuverlässigkeit des Bildwandlers beim Schießen

mit der Kanone und vor allem wegen der in den Erprobungen ermittelten

tatsächlichen, enttäuschend geringen Sichtweite von maximal

600 Metern wurde dieses Projekt jedoch eingestellt.

Das TPS1 und auch das T2S

wurden ab Mitte der 50er Jahre mit einem optischen Entfernungsmesser

kombiniert. Dazu wurde ein zusätzlicher optischer Kanal

neben dem Okular eingebaut, der mit einem Basisrohr im Turm

verbunden war. Aus dem TPS1 entstand in den Jahren 1956-1975

auf diesem Weg das TPDS mit einer Messbasis von 1100 mm. Das in

der vertikalen Ebene unabhängig stabilisierte TPDS

wurde Ende 1957 im Objekt 430, dem Urvater des T-64, erprobt.

Aus dem T2S wurde nach dem selben Prinzip das TPD2S weiter entwickelt,

dessen Messbasis aber wegen der Platzverhältnisse im Turm des

schweren Erprobungspanzers

nur 1000 mm betrug. Der Messbereich der beiden Zielfernrohr-Entfernungsmesser

betrug 1000 bis 4000 Meter, bei einem mittleren Messfehler

von 3% bis 2000 Meter, von 4% bis 3000 Meter und 5%

bis 4000 Meter Entfernung. Das in zwei Ebenen unabhängig

stabilisierte TPD2S war bereits mit einer

Einrichtung zur automatischen Einstellung der gemessenen Schussentfernung

ausgestattet und berücksichtigte auch die Veränderung

der eingestellten Entfernung bei Bewegung des eigenen Panzers

in Abhängigkeit von Turmstellung und Kurswinkel zum Ziel. Das TPD2S wurde

von 1959 bis 1960 in den schweren Experimentalpanzern

Objekt 277 und Objekt 770 erprobt und erfüllte

alle Anforderungen. Die Projekte wurden nicht mehr realisiert,

weil die Entwicklung von schweren Panzern wegen der gestiegenen

Leistungsfähigkeit der mittleren Kampfpanzer und deren

Bewaffnung auch international inzwischen eingestellt worden

war.

Die gewonnen Erfahrungen

mit dem TPS1 und dem T2S und deren Weiterentwicklung mit optischem

Entfernungsmesser flossen Anfang der 60er Jahre in die Entwicklung

des Zielfernrohres TPD-43 bzw. TPD-43B ein. Das TPD-43 vereinigt

in sich die Vorzüge des TPDS und des TPD2S. Die Visierlinie

wird wiederum über eine Kreiselbaugruppe mechanisch in

der vertikalen Ebene stabilisiert. Im Gehäuse verlaufen

der optische Kanal des Zielfernrohres mit einer festen 8-fachen Vergrößerung

bei einem Sichtfeld von 9 Grad und der optische Kanal des monokularen

Entfernungsmessers

mit der selben 8-fachen Vergrößerung, aber einem

Sichtfeld von lediglich 2 Grad. Der Richtschütze   beobachtet

mit dem linken Auge durch das Zielfernrohr und mit dem rechten

Auge durch den Entfernungsmesser. Durch Betätigen

der beiden Messtaster an den Richtgriffen wird die Entfernungsmesseinrichtung

elektromechanisch betätigt. Zur Verbesserung der Messgenauigkeit

wurde die Messbasis auf 1200 mm vergrößert.

Ähnlich wie beim TPDS betrug der Messbereich 1000 bis

4000 Meter bei einer Genauigkeit von 3 - 5 %. Die Messung

erfolgte nach dem Schnittbildverfahren, dabei mussten die beiden

Teilbilder eines horizontal geschnittenen Bildes des Ziels aufeinander

abgestimmt werden. War der für eine präzise Messung

erforderliche Zielkontrast wegen Sichtbehinderungen oder in

der Dämmerung nicht gegeben, konnte beim Nachfolger, dem

TPD-2, das optische System

auf eine Messung nach linker Zielkontur umgestellt werden. Zwei

gleiche Abbilder des Ziels sollten dazu mit ihrer linken Kante

im horizontal geteilten Bild übereinstimmend an einem oberen

bzw. einem unteren Messstrich ausgerichtet werden. beobachtet

mit dem linken Auge durch das Zielfernrohr und mit dem rechten

Auge durch den Entfernungsmesser. Durch Betätigen

der beiden Messtaster an den Richtgriffen wird die Entfernungsmesseinrichtung

elektromechanisch betätigt. Zur Verbesserung der Messgenauigkeit

wurde die Messbasis auf 1200 mm vergrößert.

Ähnlich wie beim TPDS betrug der Messbereich 1000 bis

4000 Meter bei einer Genauigkeit von 3 - 5 %. Die Messung

erfolgte nach dem Schnittbildverfahren, dabei mussten die beiden

Teilbilder eines horizontal geschnittenen Bildes des Ziels aufeinander

abgestimmt werden. War der für eine präzise Messung

erforderliche Zielkontrast wegen Sichtbehinderungen oder in

der Dämmerung nicht gegeben, konnte beim Nachfolger, dem

TPD-2, das optische System

auf eine Messung nach linker Zielkontur umgestellt werden. Zwei

gleiche Abbilder des Ziels sollten dazu mit ihrer linken Kante

im horizontal geteilten Bild übereinstimmend an einem oberen

bzw. einem unteren Messstrich ausgerichtet werden.

Das

TPD-43B wurde im Jahre 1963 erstmals im Erprobungspanzer Objekt 432 getestet.

Dabei zeigte sich in einigen Fragen Verbesserungsbedarf. Die schwierige,

sich über viele Jahre hinziehende Entwicklungsarbeit am Projekt T-64 verschaffte

den Konstrukteuren der Zielfernrohre mehr als ausreichend Zeit und so konnte schlussendlich

mit dem TPD-2 ein zuverlässiger Zielfernrohr-Entfernungsmesser

mit integriertem optischen Entfernungsmesser in den nun endlich ab 1969 in

Serie produzierten T-64A eingebaut werden. Auch die ersten T-72

und sogar der erste T-80 waren mit dem TPD-2 ausgestattet. Das TPD-2 berücksichtigte ebenfalls

automatisch die Veränderung

der eingestellten Entfernung bei Bewegung des eigenen Panzers

in Abhängigkeit von Turmstellung und Kurswinkel zum Ziel. Bei Ausfall der

Stromversorgung oder der Messeinrichtung konnte der Richtschütze

ohne Unterbrechnung zum Notbetrieb übergehen. Mit einem

großen horizontalen Einstellring, der sich bereits beim

TPDS und dem T2S bewährt hatte, konnten der Richtschütze,

ohne die Hände von den Richtgriffen zu nehmen und ohne

weitere Schalter bedienen zu müssen, die Schussentfernung

manuell einstellen.

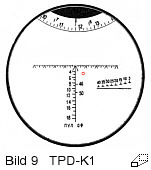

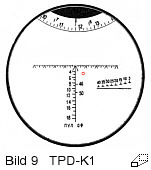

Nachdem

in den späten 60er Jahren international zunehmend Laser-Entfernungsmesser

Eingang in die Ausrüstung der Kampfpanzer fanden, folgte

man auch in der Sowjetunion diesem Trend und so war Mitte der

70er Jahre die Weiterentwicklung des TPD-2 truppenreif. Es handelt

sich um den Zielfernrohr-Entfernungsmesser TPD-K1, der anstelle

des optischen Messteils mit einem Laser-Entfernungsmesser ausgestattet

war. Der Messbereich beträgt 500 bis 4000 Meter bei

einer Messgenauigkeit von 10 Metern, wobei nur Schussentfernungen

bis 3000 Meter von der Entfernungseinstellautomatik berücksichtigt

werden. Im Sichtfeld leuchtet bei Betrieb des Entfernungsmessers

eine rote kreisförmige Messmarkierung auf, die sich nicht

mit der Hauptrichtmarke deckt. Nach dem Messen der Entfernung

und nachfolgend automatisch erfolgter Entfernungseinstellung,

muss der Richtschütze die Hauptrichtmarke manuell auf

das Ziel bringen. Ein ballistischer Rechner für das TPD-K1

war nicht entwickelt worden. Allerdings konnten Korrekturen

für die Abweichungen von den schusstafelmäßigen

Bedingungen manuell eingegeben werden, die spürbaren Einfluss

auf die korrekte Schussentfernung haben, also

Ladungstemperatur, Lufttemperatur, Luftdruckes und

Verringerung der Anfangsgeschwindigkeit infolge Rohrverschleiß.

Diese Werte wurden von einem einfachen analogen Rechenwerk in

eine Korrektur der Schussentfernung umgesetzt. Die seitliche Vorhalte für bewegliche Ziele und den Seitenwind

musste vom Richtschützen selbst ermittelt und berücksichtigt

werden. Die Entwickler hielten diesen Kompromiss gerade noch

für tragfähig, da wegen der hohen Anfangsgeschwindigkeit

der flügelstabilisierten panzerbrechenden Pfeilgeschosse

von 1800 Meter je Sekunde und der geplanten mittleren Einsatzschussentfernung

in Mitteleuropa von 1600 bis 2000 Meter die nötigen Vorhalte

ohnehin nur sehr kleine Werte aufweisen. Später wurde das TPD-K1

mit einem einfachen Rechner kombiniert, der aus der Richtgeschwindigkeit

beim Begleiten beweglicher Ziele wenigstens die Vorhalte in

Abhängigkeit von der Munitionsart und der Schussentfernung

errechnen und in einem

Zusatzokular darstellen konnte. Der abgelesene Wert musste vom

Richtschützen dennoch manuell berücksichtigt werden.

Diese Feuerleitanlage erhielt die Bezeichnung 1A40. In ihrer

modernisierten Version, die erstmals im T-72B eingesetzt wurde,

integrierten die Entwickler zusätzlich einen Windmesser,

dessen Daten bei der Errechnung der Vorhalte ebenfalls Berücksichtigung

fand. Nachdem

in den späten 60er Jahren international zunehmend Laser-Entfernungsmesser

Eingang in die Ausrüstung der Kampfpanzer fanden, folgte

man auch in der Sowjetunion diesem Trend und so war Mitte der

70er Jahre die Weiterentwicklung des TPD-2 truppenreif. Es handelt

sich um den Zielfernrohr-Entfernungsmesser TPD-K1, der anstelle

des optischen Messteils mit einem Laser-Entfernungsmesser ausgestattet

war. Der Messbereich beträgt 500 bis 4000 Meter bei

einer Messgenauigkeit von 10 Metern, wobei nur Schussentfernungen

bis 3000 Meter von der Entfernungseinstellautomatik berücksichtigt

werden. Im Sichtfeld leuchtet bei Betrieb des Entfernungsmessers

eine rote kreisförmige Messmarkierung auf, die sich nicht

mit der Hauptrichtmarke deckt. Nach dem Messen der Entfernung

und nachfolgend automatisch erfolgter Entfernungseinstellung,

muss der Richtschütze die Hauptrichtmarke manuell auf

das Ziel bringen. Ein ballistischer Rechner für das TPD-K1

war nicht entwickelt worden. Allerdings konnten Korrekturen

für die Abweichungen von den schusstafelmäßigen

Bedingungen manuell eingegeben werden, die spürbaren Einfluss

auf die korrekte Schussentfernung haben, also

Ladungstemperatur, Lufttemperatur, Luftdruckes und

Verringerung der Anfangsgeschwindigkeit infolge Rohrverschleiß.

Diese Werte wurden von einem einfachen analogen Rechenwerk in

eine Korrektur der Schussentfernung umgesetzt. Die seitliche Vorhalte für bewegliche Ziele und den Seitenwind

musste vom Richtschützen selbst ermittelt und berücksichtigt

werden. Die Entwickler hielten diesen Kompromiss gerade noch

für tragfähig, da wegen der hohen Anfangsgeschwindigkeit

der flügelstabilisierten panzerbrechenden Pfeilgeschosse

von 1800 Meter je Sekunde und der geplanten mittleren Einsatzschussentfernung

in Mitteleuropa von 1600 bis 2000 Meter die nötigen Vorhalte

ohnehin nur sehr kleine Werte aufweisen. Später wurde das TPD-K1

mit einem einfachen Rechner kombiniert, der aus der Richtgeschwindigkeit

beim Begleiten beweglicher Ziele wenigstens die Vorhalte in

Abhängigkeit von der Munitionsart und der Schussentfernung

errechnen und in einem

Zusatzokular darstellen konnte. Der abgelesene Wert musste vom

Richtschützen dennoch manuell berücksichtigt werden.

Diese Feuerleitanlage erhielt die Bezeichnung 1A40. In ihrer

modernisierten Version, die erstmals im T-72B eingesetzt wurde,

integrierten die Entwickler zusätzlich einen Windmesser,

dessen Daten bei der Errechnung der Vorhalte ebenfalls Berücksichtigung

fand.

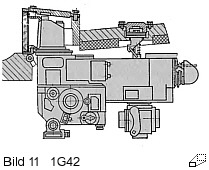

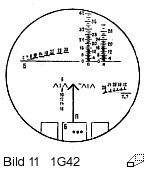

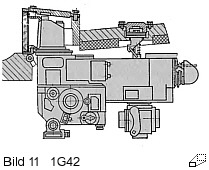

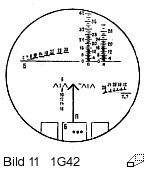

Die

TPD-2 und TPD-K1 wurden zunächst auch in den ersten T-64

und T-80 eingebaut, allerdings in diesen Panzern, nach

relativ kurzer

Zeit, im Jahre 1978 ersetzt durch eine inzwischen zur Serienreife gebrachte

automatische Feuerleitanlage mit elektronischem ballistischen

Rechner und einem Zielfernrohr mit Visierlinienstabilisierung

in zwei Ebenen. Diese Feuerleitanlage 1A33 "Ob" mit

dem Zielfernrohr 1G42 wies bereits nahezu alle Leistungsmerkmale

auf, wie sie ein Jahr später beim deutschen Leopard 2 mit seinem

EMES und der Waffennachführanlage zu finden sind. Die Visierlinienstabilisierung

erfolgt wie schon beim T2S mit Hilfe eines in drei Freiheitsgraden

aufgehängten Kreisels. Dessen Signale gehen mit denen des

kombinierten Turm-

und Waffenkreisel im Kreiselblock unterhalb des Bodenstücks

der Kanone in die Elektronik der Waffennachführanlage ein. Wie

beim Vormuster des 1G42, dem Zielfernrohr 1G21, das offensichtlich

nur in geringer Anzahl gebaut wurde, deckte sich nun die Hauptrichtmarke

mit der Messmarke des Laser-Entfernungsmessers. Der Schütze hat vor dem Schießen

die ballistischen und meteorologischen Abweichungen von den

schusstafelmäßigen Bedingungen am elektronischen

Analogrechner einzugeben. Der Seitenwind wurde durch einen Windmesser

ermittelt. Beim Schießen selbst musste lediglich das Ziel

mit der Hauptrichtmarke abgedeckt und erforderlichenfalls begleitet

und danach die Entfernungsmessung ausgelöst werden.

Nach dem Aufleuchten der Signallampe "Feuerbereit" konnte

sofort geschossen werden. Die Berücksichtigung der korrekten Winkel

für Schussentfernung und seitliche Vorhalte erfolgte mit

Hilfe des ballistischen Rechners und der Waffenstabilisierung

durch das entsprechende Ausschwenken von Turm und Kanone aus

der Visierlinie. Zur Vermeidung von Fehlmessung bei der Entfernungsbestimmung

war

es möglich unter drei Messergebnissen auszuwählen

und zusätzlich den Messbereich bei störenden Geländehindernissen

zu limitieren. Ensprechend der sowjetischen Bedienungsphilosophie war auch das 1G42 für

den unverzüglichen Übergang

zum Schießen im Notbetrieb geeignet. Erstmals besaß

das 1G42 eine im Bereich 3,5 bis 9-fach stufenlos veränderbare

Vergrößerung, nachdem sich die feste 8-fache Vergrößerung

des TPD-K1 bei großen Schussentfernungen als unbefriedigend

erwiesen hatte. Das modular aufgebaute

1G42 war bei den T-64B und T-80B mit der Lenkwaffenanlage

9K112 KOBRA kombiniert. Die aus verschiedensten Gründen begrenzten

Produktionskapazitäten des Herstellers erlaubten es allerdings

nicht,

alle sowjetischen Kampfpanzer mit der damals hochmodernen Feuerleitanlage 1A33 und

dem Zielfernrohr 1G42 auszustatten, so dass für den Hersteller

des T-72 auschließlich das einfachere Zielfernrohr TPD-K1

bereit gestellt werden konnte. Die

TPD-2 und TPD-K1 wurden zunächst auch in den ersten T-64

und T-80 eingebaut, allerdings in diesen Panzern, nach

relativ kurzer

Zeit, im Jahre 1978 ersetzt durch eine inzwischen zur Serienreife gebrachte

automatische Feuerleitanlage mit elektronischem ballistischen

Rechner und einem Zielfernrohr mit Visierlinienstabilisierung

in zwei Ebenen. Diese Feuerleitanlage 1A33 "Ob" mit

dem Zielfernrohr 1G42 wies bereits nahezu alle Leistungsmerkmale

auf, wie sie ein Jahr später beim deutschen Leopard 2 mit seinem

EMES und der Waffennachführanlage zu finden sind. Die Visierlinienstabilisierung

erfolgt wie schon beim T2S mit Hilfe eines in drei Freiheitsgraden

aufgehängten Kreisels. Dessen Signale gehen mit denen des

kombinierten Turm-

und Waffenkreisel im Kreiselblock unterhalb des Bodenstücks

der Kanone in die Elektronik der Waffennachführanlage ein. Wie

beim Vormuster des 1G42, dem Zielfernrohr 1G21, das offensichtlich

nur in geringer Anzahl gebaut wurde, deckte sich nun die Hauptrichtmarke

mit der Messmarke des Laser-Entfernungsmessers. Der Schütze hat vor dem Schießen

die ballistischen und meteorologischen Abweichungen von den

schusstafelmäßigen Bedingungen am elektronischen

Analogrechner einzugeben. Der Seitenwind wurde durch einen Windmesser

ermittelt. Beim Schießen selbst musste lediglich das Ziel

mit der Hauptrichtmarke abgedeckt und erforderlichenfalls begleitet

und danach die Entfernungsmessung ausgelöst werden.

Nach dem Aufleuchten der Signallampe "Feuerbereit" konnte

sofort geschossen werden. Die Berücksichtigung der korrekten Winkel

für Schussentfernung und seitliche Vorhalte erfolgte mit

Hilfe des ballistischen Rechners und der Waffenstabilisierung

durch das entsprechende Ausschwenken von Turm und Kanone aus

der Visierlinie. Zur Vermeidung von Fehlmessung bei der Entfernungsbestimmung

war

es möglich unter drei Messergebnissen auszuwählen

und zusätzlich den Messbereich bei störenden Geländehindernissen

zu limitieren. Ensprechend der sowjetischen Bedienungsphilosophie war auch das 1G42 für

den unverzüglichen Übergang

zum Schießen im Notbetrieb geeignet. Erstmals besaß

das 1G42 eine im Bereich 3,5 bis 9-fach stufenlos veränderbare

Vergrößerung, nachdem sich die feste 8-fache Vergrößerung

des TPD-K1 bei großen Schussentfernungen als unbefriedigend

erwiesen hatte. Das modular aufgebaute

1G42 war bei den T-64B und T-80B mit der Lenkwaffenanlage

9K112 KOBRA kombiniert. Die aus verschiedensten Gründen begrenzten

Produktionskapazitäten des Herstellers erlaubten es allerdings

nicht,

alle sowjetischen Kampfpanzer mit der damals hochmodernen Feuerleitanlage 1A33 und

dem Zielfernrohr 1G42 auszustatten, so dass für den Hersteller

des T-72 auschließlich das einfachere Zielfernrohr TPD-K1

bereit gestellt werden konnte.

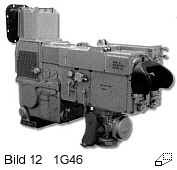

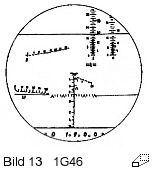

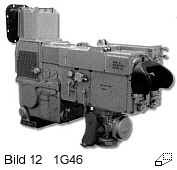

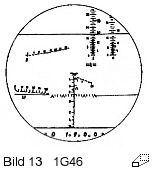

Anfang

der 80er Jahre flossen die Erfahrungen mit dem 1G42 in die Entwicklung

des Nachfolgemodells 1G46 ein, das 1983 erstmals in den T-80U

eingebaut wurde. Das Grundprinzip des 1G46 entsprach dabei im

wesentlichen immer noch dem T2S der 50er Jahre. Die Zuverlässigkeit

der mechanischen Visierlinienstabilisierung mit einem Kreisel

großen Durchmessers muss sich so überragend bewährt

haben, dass die Entwickler dem internationalen Trend der Elektronisierung

offenbar zunächst nicht folgen wollten. Erfahrungen mit

dem deutschen EMES zeigten beispielsweise eine deutliche Neigung

der Feinmechanik einer elektromechanischen Visierlinienstabilisierung zum Ausfall

nach längerfristiger Nichtbenutzung, was bei den

sowjetischen Zielfernrohren kaum Probleme verursachte. Große

Anstrengungen legten die Konstrukteure allerdings auf die Vervollkommnung

und Verfeinerung der Waffenstabilisierungsanlage. Hier hatte sich gezeigt,

dass die ausgezeichnete Stabilisierungsgüte der Visierlinienstabilisierung

im Zielfernrohr nicht mit der Güte der Waffennachführung

korrespondierte, was auch die immer wieder verbesserte Koinzidenzprüfung

der Schussauslösung nicht vollständig kompensieren

konnte. Im Ergebnis entsprach die Treffaussicht nicht ganz den

beachtenswerten Ergebnissen, die beispielsweise mit dem Leopard 2 erreicht

wurden. Mit dem 1G46, der modernisierten Feuerleitanlage 1A45

und der vervollkommneten Waffenstabilisierung 2E42 ergaben sich dann Leistungsdaten, die im

Bereich internationaler

Bestwerte liegen. Fest in das 1G46 integriert ist die Laser-Leitstrahleinrichtung

der Lenkwaffenanlage 9M119 REFLEKS. Die stufenlos einstellbare

Vergrößerung deckt nun den Bereich vom 2,7-fachen

bis 12-fachen ab und enspricht optimal der gestiegenen Leistungsfähigkeit

der 125 mm Kanone 2A46M sowie der verbesserten Munition.

Das 1G46 wird bisher in den russischen T-80U, T-80UM, T-90,

sowie die ukrainischen T-64BM und T-84 OPLOT eingebaut. Anfang

der 80er Jahre flossen die Erfahrungen mit dem 1G42 in die Entwicklung

des Nachfolgemodells 1G46 ein, das 1983 erstmals in den T-80U

eingebaut wurde. Das Grundprinzip des 1G46 entsprach dabei im

wesentlichen immer noch dem T2S der 50er Jahre. Die Zuverlässigkeit

der mechanischen Visierlinienstabilisierung mit einem Kreisel

großen Durchmessers muss sich so überragend bewährt

haben, dass die Entwickler dem internationalen Trend der Elektronisierung

offenbar zunächst nicht folgen wollten. Erfahrungen mit

dem deutschen EMES zeigten beispielsweise eine deutliche Neigung

der Feinmechanik einer elektromechanischen Visierlinienstabilisierung zum Ausfall

nach längerfristiger Nichtbenutzung, was bei den

sowjetischen Zielfernrohren kaum Probleme verursachte. Große

Anstrengungen legten die Konstrukteure allerdings auf die Vervollkommnung

und Verfeinerung der Waffenstabilisierungsanlage. Hier hatte sich gezeigt,

dass die ausgezeichnete Stabilisierungsgüte der Visierlinienstabilisierung

im Zielfernrohr nicht mit der Güte der Waffennachführung

korrespondierte, was auch die immer wieder verbesserte Koinzidenzprüfung

der Schussauslösung nicht vollständig kompensieren

konnte. Im Ergebnis entsprach die Treffaussicht nicht ganz den

beachtenswerten Ergebnissen, die beispielsweise mit dem Leopard 2 erreicht

wurden. Mit dem 1G46, der modernisierten Feuerleitanlage 1A45

und der vervollkommneten Waffenstabilisierung 2E42 ergaben sich dann Leistungsdaten, die im

Bereich internationaler

Bestwerte liegen. Fest in das 1G46 integriert ist die Laser-Leitstrahleinrichtung

der Lenkwaffenanlage 9M119 REFLEKS. Die stufenlos einstellbare

Vergrößerung deckt nun den Bereich vom 2,7-fachen

bis 12-fachen ab und enspricht optimal der gestiegenen Leistungsfähigkeit

der 125 mm Kanone 2A46M sowie der verbesserten Munition.

Das 1G46 wird bisher in den russischen T-80U, T-80UM, T-90,

sowie die ukrainischen T-64BM und T-84 OPLOT eingebaut.

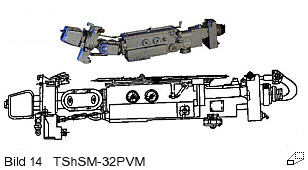

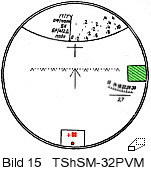

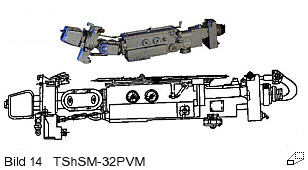

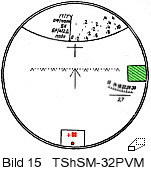

Während die modernen sowjetischen Kampfpanzer

mit leistungsfähigen Zielfernrohren und entsprechenden

Feuerleitanlagen ausgestattet wurden, befand sich immer noch

eine sehr große Anzahl veralteter T-55 und T-62 im aktiven

Truppendienst. Um ihre Dienstzeit nochmals verlängern zu

können, nahmen die sowjetischen Entwickler die Idee der

Visierlinienstabilisierung nach dem Prinzip des TOS aus dem

Jahre 1938 wieder auf und kombinierten das Teleskopzielfernrohr

TSh2B mit einer einfachen   Visierlinienstabilisierung. Ein oft

angesprochener Mangel

das TSh2 war der Umstand, dass während des Ladevorganges

die Kanone nicht stabilisiert wurde und der Richtschütze

in der Folge das Ziel aus den Augen verlor. Beim TShS übernahm

nun eine Kreiseleinrichtung im Zielfernrohr während der

Zeit, in der die Kanone nicht stabilisiert wurde, die Aufgabe

der Visierlinienstabilisierung. Die optischen Kennwerte des

TShS entsprachen dabei denen des TSh2B. Die Entfernungsskalen

befinden sich nun als Drehscheibe im oberen Teil des Sichtfeldes

und enthalten die Skalen für die Kanonenmunition und das

Koaxial-Maschinengewehr. Die Entfernungsmessung übernimmt

ein außen auf der Walzenblende angebrachter Laser-Entfernungsmesser.

Eine einfache Einrichtung misst die Winkelgeschwindigkeit während

der Begleitung beweglicher Ziele durch den Richtschützen

und zeigt im Sichtfeld des TShS die korrekte Vorhaltemarke an,

die anschließend manuell auf das Ziel zu bringen ist.

Das TShS wurde Anfang der 80er Jahre zum TShSM modernisiert

und mit einem leistungsfähigeren ballistischen elektronischen

Rechner kombiniert. Visierlinienstabilisierung. Ein oft

angesprochener Mangel

das TSh2 war der Umstand, dass während des Ladevorganges

die Kanone nicht stabilisiert wurde und der Richtschütze

in der Folge das Ziel aus den Augen verlor. Beim TShS übernahm

nun eine Kreiseleinrichtung im Zielfernrohr während der

Zeit, in der die Kanone nicht stabilisiert wurde, die Aufgabe

der Visierlinienstabilisierung. Die optischen Kennwerte des

TShS entsprachen dabei denen des TSh2B. Die Entfernungsskalen

befinden sich nun als Drehscheibe im oberen Teil des Sichtfeldes

und enthalten die Skalen für die Kanonenmunition und das

Koaxial-Maschinengewehr. Die Entfernungsmessung übernimmt

ein außen auf der Walzenblende angebrachter Laser-Entfernungsmesser.

Eine einfache Einrichtung misst die Winkelgeschwindigkeit während

der Begleitung beweglicher Ziele durch den Richtschützen

und zeigt im Sichtfeld des TShS die korrekte Vorhaltemarke an,

die anschließend manuell auf das Ziel zu bringen ist.

Das TShS wurde Anfang der 80er Jahre zum TShSM modernisiert

und mit einem leistungsfähigeren ballistischen elektronischen

Rechner kombiniert.

Während die T-80U, T-64BM und T-90 mit

dem Zielfernrohr 1G46 ausgestattet waren, entsprach das TPD-K1

des T-72 längst nicht mehr den Leistungsanforderungen für

ein modernes Zielfernrohr. Ende der 90er Jahre wurde ein modernisierter

T-72 vorgestellt, der nun mit dem weissrussischen SOSNA-U der

Firma PELENG ein Mehrkanalzielfernrohr neuster Generation erhalten

hatte. Das SOSNA-U umfasst in einem einzigen Gehäuse den

Tagkanal und Wärmebildkanal des Zielfernrohrs, einen Laser-Entfernungsmesser

und die Laser-Leitstrahleinrichtung für die Steuerung von

aus dem Rohr der Kanone verschossenen   Lenkflugkörpern

9M119M INVAR. Die elektronisch elektromechanische Visierlinienstabilisierung

arbeitet in der vertikalen und der horizontalen Ebene unabhängig

von der Waffenstabilisierung. Ein digitaler ballistischer Rechner

stellt die erforderlichen Daten für das Schießen

mit höchster Präzision bereit. Das SOSNA-U kann mit

einer automatischen Zielbegleitung, dem sogenannten "auto tracking",

ausgestattet werden. Die Elektronik der

Wärmebildkamera erlaubt die Übertragung des Wärmebildes

auf einen Monitor am Arbeitsplatz des Kommandanten. Vom Kommandantenplatz kann

dann, über einen separaten Richtgriff gesteuert, die Führung

der Hauptbewaffnung übernommen werden. Neu ist am SOSNA-U,

dass der Notbetrieb, wie noch beim 1G46, bei Ausfall der Stromversorgung

nicht mehr möglich ist. Um dennoch die geforderte Redundanz

zu gewährleisten, ist ein weiteres unabhängiges Zielfernrohr

erforderlich. Dies könnte ein Rundblickzielfernrohr am

Kommandantenplatz sein, das die Möglichkeit zum Schießen

mit der Turmbewaffnung bietet. Beim T-72M1M entschieden sich

die Konstrukteure jedoch dazu, das SOSNA-U anstelle des bisherigen

Infrarot-Nachtzielfernrohres TPN-1 bzw. TPN-3 in der Turmdecke

einzubauen. Das vormalige Hauptzielfernrohr TPD-K1 übernimmt

dabei die Rolle des Hilfszielfernrohres. Dass man sich nicht

entschloss, auf das TPD-K1 völlig zu verzichten und das

SOSNA-U, ergänzt um ein sehr einfaches Hilfszielfernrohr,

an seiner Stelle einzubauen, erscheint allerdings inkonsequent. Lenkflugkörpern

9M119M INVAR. Die elektronisch elektromechanische Visierlinienstabilisierung

arbeitet in der vertikalen und der horizontalen Ebene unabhängig

von der Waffenstabilisierung. Ein digitaler ballistischer Rechner

stellt die erforderlichen Daten für das Schießen

mit höchster Präzision bereit. Das SOSNA-U kann mit

einer automatischen Zielbegleitung, dem sogenannten "auto tracking",

ausgestattet werden. Die Elektronik der

Wärmebildkamera erlaubt die Übertragung des Wärmebildes

auf einen Monitor am Arbeitsplatz des Kommandanten. Vom Kommandantenplatz kann

dann, über einen separaten Richtgriff gesteuert, die Führung

der Hauptbewaffnung übernommen werden. Neu ist am SOSNA-U,

dass der Notbetrieb, wie noch beim 1G46, bei Ausfall der Stromversorgung

nicht mehr möglich ist. Um dennoch die geforderte Redundanz

zu gewährleisten, ist ein weiteres unabhängiges Zielfernrohr

erforderlich. Dies könnte ein Rundblickzielfernrohr am

Kommandantenplatz sein, das die Möglichkeit zum Schießen

mit der Turmbewaffnung bietet. Beim T-72M1M entschieden sich

die Konstrukteure jedoch dazu, das SOSNA-U anstelle des bisherigen

Infrarot-Nachtzielfernrohres TPN-1 bzw. TPN-3 in der Turmdecke

einzubauen. Das vormalige Hauptzielfernrohr TPD-K1 übernimmt

dabei die Rolle des Hilfszielfernrohres. Dass man sich nicht

entschloss, auf das TPD-K1 völlig zu verzichten und das

SOSNA-U, ergänzt um ein sehr einfaches Hilfszielfernrohr,

an seiner Stelle einzubauen, erscheint allerdings inkonsequent.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und

dem Ende des Kalten Krieges hatten sich den Entwicklern, unter

den Bedingungen des harten Konkurrenzkampfes am Markt, völlig

neue

Möglichkeiten eröffnet. Es wurden hochmoderne Zielfernrohre

neuster Konstruktion hergestellt, die international auf höchstem

Niveau stehen. Die führenden Technologiezentren für

moderne Zielfernrohre befinden sich gegenwärtig in erster

Linie im weissrussischen Unternehmen PELENG in Minsk und dem

russischen Konstruktionsbüro KBP in Tula. Ihre Zielfernrohre

werden in die BMP-3, BMD-4, T-90S und weitere Gefechtsfahrzeuge

eingebaut und erfolgreich exportiert. Der T-90S ist noch immer

mit dem inzwischen recht betagten 1G46 ausgestattet. Sein Nachfolger

wird dagegen über eine Feuerleitausstattung neuerer Generation

verfügen. Auch wenn das Erscheinen des geheimnisumwitterten

"T-95" in der Vergangenheit mehrfach angekündigt

wurde, ist gegenwärtig noch nicht absehbar, ob und wann

ein Nachfolger des T-90 überhaupt in einer größeren

Serie hergestellt werden wird.

Teil 1

Teil 2 Tabellen,

Bildquellen, Literatur

|