|

|

Vom

T-10 bis zum T-95 - Entwicklung und Perspektiven

automatischer Ladeeinrichtungen

für russische Kampfpanzer

Der Artikel unterliegt der weiteren Fortschreibung. Stand

24.11.2009

Das

Bestreben den Ladevorgang im Kampfpanzer zu beschleunigen, führte

bereits im 2. Weltkrieg zu Überlegungen, eine einfache

mechanische Ladehilfe für den deutschen Panzer PANTHER zu

entwickeln. Diese Ladeeinrichtung bestand im Wesentlichen aus

einer mechanischen Ladeschale mit einem Ansetzer, der seine

Energie aus dem Rücklauf der Kanone bezog. Zum Einsatz

kam der mit dieser Ladeeinrichtung augestattete Panzer nicht

mehr. In Frankreich begann Ende der 40er Jahre die Produktion

des leichten Panzers

AMX-13, der international erstmalig serienmäßig

mit einer mechanischen Ladeeinrichtung ausgestattet war. Diese

Ladeeinrichtung umfasste zwei Munitionstrommeln im Turmheck,

die manuell angetrieben werden mussten, während der Ansetzer

wie beim beschriebenen Modell des PANTHER seine Energie aus

dem Rücklauf der Kanone bezog. Die beschossenen Patronenhülsen

wurden nach außen aus dem Turm ausgeworfen. In der UdSSR

waren in der selben Zeit die Konstruktionsbüros auf dem

Weg,

den zukünftigen Standardkampfpanzer der sowjetischen Panzertruppe

zu entwerfen, der, technologisch aufwändig, zu einer völlig neuen Panzergeneration

führen sollte. Ohne Zweifel flossen die deutschen und französischen

Erfahrungen in die Überlegungen der sowjetischen Entwickler ein.

Mitte

der 50er Jahre  arbeitete das Entwicklerteam von URALVAGONZAVOD am Projekt Objekt 165,

einem Kampfpanzer mit der gezogenen 100 mm Kanone D-54,

deren Patronen eine Länge erreichten, die ihre

Handhabung

im begrenzten Innenraum des Turms

deutlich erschwerte. Um dem Ladeschützen die Arbeit zu erleichtern,

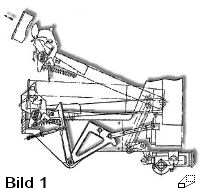

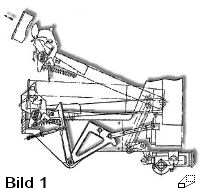

hatten die Ingenieure eine Hülsenauswurfeinrichtung (Bild

1) entworfen.

Die beschossene Patronenhülse wurde durch eine an einem

schwenkbaren Rahmen befestigte Fangeinrichtung erfasst und anschließend

durch eine Luke im Turmheck ausgeworfen. Im Ergebnis behinderten

den Ladeschützen keine auf dem Turmkorbboden liegenden

Hülsen und darüber hinaus sank die Belastung der Besatzung

durch aus den Hülsen austretende Pulvergase. Diese Hülsenauswurfeinrichtung

findet sich später im T-62 wieder, der in den 60er und

70er Jahren in einer großen Anzahl in Serie produziert

wurde. Das

Konstruktionsbüro im WERK Nr. 9 in Ekaterienburg,

einem nahmhaften Kanonenhersteller, entwarf

in dieser Zeit verschiedene Modelle von Panzerkanonen arbeitete das Entwicklerteam von URALVAGONZAVOD am Projekt Objekt 165,

einem Kampfpanzer mit der gezogenen 100 mm Kanone D-54,

deren Patronen eine Länge erreichten, die ihre

Handhabung

im begrenzten Innenraum des Turms

deutlich erschwerte. Um dem Ladeschützen die Arbeit zu erleichtern,

hatten die Ingenieure eine Hülsenauswurfeinrichtung (Bild

1) entworfen.

Die beschossene Patronenhülse wurde durch eine an einem

schwenkbaren Rahmen befestigte Fangeinrichtung erfasst und anschließend

durch eine Luke im Turmheck ausgeworfen. Im Ergebnis behinderten

den Ladeschützen keine auf dem Turmkorbboden liegenden

Hülsen und darüber hinaus sank die Belastung der Besatzung

durch aus den Hülsen austretende Pulvergase. Diese Hülsenauswurfeinrichtung

findet sich später im T-62 wieder, der in den 60er und

70er Jahren in einer großen Anzahl in Serie produziert

wurde. Das

Konstruktionsbüro im WERK Nr. 9 in Ekaterienburg,

einem nahmhaften Kanonenhersteller, entwarf

in dieser Zeit verschiedene Modelle von Panzerkanonen  der

Kaliber 100 bis 122 mm. So auch für einen Prototypen

an dem in Charkov gearbeitet wurde, der später in den

Prototypen Objekt 430 / T-64 mündete und

als künftiger

sowjetischer Standardkampfpanzer vorgesehen war. Die gezogene

100 mm Kanone D-46T, die ab 1949 entwickelt wurde, war bereits

mit einem elektromechanischen Kettenansetzer ausgestattet.

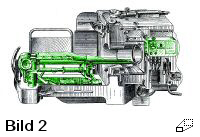

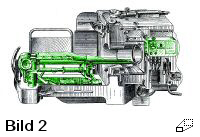

Eine ähnliche Einrichtung (Bild 2) befindet sich auch im schweren

Panzer T-10M von 1957. Immer wieder war die zu geringe

Feuergeschwindigkeit der 122 mm Kanone bemängelt worden,

deren geteilte Munition bisher von Hand zu laden war. Mit der

neuen Ansetzereinrichtung konnte die Arbeit des Ladeschützen

erheblich vereinfacht und die Feuergeschwindigkeit deutlich

erhöht werden. Die Einrichtung besteht aus einer horizontal

beweglichen Ladeschale mit einem elektromechanischen Kettenansetzer.

Der Ladeschütze hatte nacheinander Geschoss und Treibladungshülse

auf die Ladeschale zu legen, sie von Hand seitlich in die Zuführlinie

zu schieben und dann den elektromechanischen Kettenansetzer auszulösen. der

Kaliber 100 bis 122 mm. So auch für einen Prototypen

an dem in Charkov gearbeitet wurde, der später in den

Prototypen Objekt 430 / T-64 mündete und

als künftiger

sowjetischer Standardkampfpanzer vorgesehen war. Die gezogene

100 mm Kanone D-46T, die ab 1949 entwickelt wurde, war bereits

mit einem elektromechanischen Kettenansetzer ausgestattet.

Eine ähnliche Einrichtung (Bild 2) befindet sich auch im schweren

Panzer T-10M von 1957. Immer wieder war die zu geringe

Feuergeschwindigkeit der 122 mm Kanone bemängelt worden,

deren geteilte Munition bisher von Hand zu laden war. Mit der

neuen Ansetzereinrichtung konnte die Arbeit des Ladeschützen

erheblich vereinfacht und die Feuergeschwindigkeit deutlich

erhöht werden. Die Einrichtung besteht aus einer horizontal

beweglichen Ladeschale mit einem elektromechanischen Kettenansetzer.

Der Ladeschütze hatte nacheinander Geschoss und Treibladungshülse

auf die Ladeschale zu legen, sie von Hand seitlich in die Zuführlinie

zu schieben und dann den elektromechanischen Kettenansetzer auszulösen.

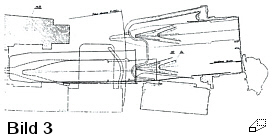

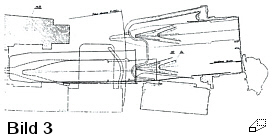

Die

vermutlich erste sowjetische Ladeeinrichtung, die den vollständigen

Ladevorgang mechanisierte, war die Ladeeinrichtung (Bild 3)

für

den Prototyp eines schweren Panzers unter der Bezeichnung Objekt 279

aus dem Jahre 1957. Die Entwickler hatten sich entschlossen,

das Munitionsmagazin der Ladeeinrichtung für die gezogenen

130 mm Kanone im Turmheck unterzubringen. Einen sogenannten

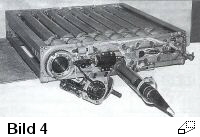

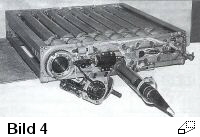

Bandlader im Turmheck (Bild 4) sah man Anfang der 60er Jahre auch für

einen Prototypen eines leichten Panzer auf Basis des Schwimmpanzers PT-67 vor.

Diese Ladeeinrichtung wies bereits alle Merkmale der heutigen

modernen Bandlader auf, wie elektrischer Haupt- und manueller

Notantrieb, Ladeschale, umlaufendes Band mit Munitionskassetten

usw.. Die

vermutlich erste sowjetische Ladeeinrichtung, die den vollständigen

Ladevorgang mechanisierte, war die Ladeeinrichtung (Bild 3)

für

den Prototyp eines schweren Panzers unter der Bezeichnung Objekt 279

aus dem Jahre 1957. Die Entwickler hatten sich entschlossen,

das Munitionsmagazin der Ladeeinrichtung für die gezogenen

130 mm Kanone im Turmheck unterzubringen. Einen sogenannten

Bandlader im Turmheck (Bild 4) sah man Anfang der 60er Jahre auch für

einen Prototypen eines leichten Panzer auf Basis des Schwimmpanzers PT-67 vor.

Diese Ladeeinrichtung wies bereits alle Merkmale der heutigen

modernen Bandlader auf, wie elektrischer Haupt- und manueller

Notantrieb, Ladeschale, umlaufendes Band mit Munitionskassetten

usw..

Unter den Fachleuten wurden damals mögliche

Grundkonzeptionen

von automatischen Ladeeinrichtungen diskutiert. Letztlich

entschlossen sich die sowjetischen Konstrukteure, den Ladeeinrichtungen

mit konstantem Ladewinkel bei Unterbringung des Munitionsmagazins

in der Wanne  unter

dem Turm den Vorrang zu geben. Auschlaggebend mag gewesen sein,

dass die Leistung der verfügbaren Panzermotoren die Gesamtmasse

der Panzerung streng limitierte. Außerdem führt

die Unterbringung des Munitionsmagazins im Turmheck zu einer

deutlichen Vergrößerung der Turmsilhouette, was die

Wahrscheinlichkeit von Treffern im Turm erhöht. Die Sicherheit der

Panzerbesatzung stand offensichtlich noch nicht an erster Stelle

der Bewertungskriterien.. Allerdings erhöhte der Einbau

einer automatischen Ladeeinrichtung bei vorgegebener Motorleistung

die Gewichtsreserve für die Gestaltung einer ausreichend

widerstandfähigen Panzerung. Dazu trug auch der konsequente

Leichtbau der meisten Baugruppen und Teile im Panzer bei. Beispielsweise

verfügte der deutsche Kampfpanzer LEOPARD 1 über

eine maximale Panzerungsdicke von nur 70 mm, weil das Gewicht

der Baugruppen im Panzer in Verbindung mit der Leistung des

830 PS Dieselmotors eine weitere Verstärkung der Panzerung

nicht mehr zuließ. unter

dem Turm den Vorrang zu geben. Auschlaggebend mag gewesen sein,

dass die Leistung der verfügbaren Panzermotoren die Gesamtmasse

der Panzerung streng limitierte. Außerdem führt

die Unterbringung des Munitionsmagazins im Turmheck zu einer

deutlichen Vergrößerung der Turmsilhouette, was die

Wahrscheinlichkeit von Treffern im Turm erhöht. Die Sicherheit der

Panzerbesatzung stand offensichtlich noch nicht an erster Stelle

der Bewertungskriterien.. Allerdings erhöhte der Einbau

einer automatischen Ladeeinrichtung bei vorgegebener Motorleistung

die Gewichtsreserve für die Gestaltung einer ausreichend

widerstandfähigen Panzerung. Dazu trug auch der konsequente

Leichtbau der meisten Baugruppen und Teile im Panzer bei. Beispielsweise

verfügte der deutsche Kampfpanzer LEOPARD 1 über

eine maximale Panzerungsdicke von nur 70 mm, weil das Gewicht

der Baugruppen im Panzer in Verbindung mit der Leistung des

830 PS Dieselmotors eine weitere Verstärkung der Panzerung

nicht mehr zuließ.

Die Entwicklerteams in Charkov

und in Nizhniy Tagil, die sich vorrangig mit der Konstruktion

mittlerer Kampfpanzer beschäftigten, begannen ihre Arbeiten

an den zukünftigen Kampfpanzern. Insbesondere Morozovs

Team in Charkov hatte sich der Schaffung eines völlig neuen

Standardpanzers neuer Generation verschrieben, dem späteren

T-64. Nach ersten Schritten mit einer vierköpfigen Besatzung

schwenkte man in eine andere Richtung um und entwarf für

den Prototypen Objekt 432 mit drei Besatzungsmitgliedern

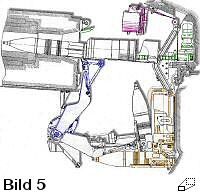

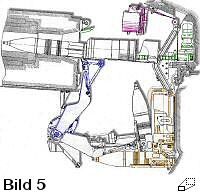

eine automatische Ladeeinrichtung (Bild 5). Das Magazin wurde in der

Wanne unter dem Turmdrehkranz untergebracht und nahm für

die 115 mm Glattrohrkanone 30 geteilte, mit einem

Scharnier verbundene Munitionskassetten auf, die in L-Form um

den Turmkorb aufgehängt waren. Als später die 125 mm

Kanone 2A26 eingebaut wurde, verringerte sich das Fassungsvermögen

auf 28 Kassetten. Ein Nachteil dieser Kassettenanordnung ist

die Isolation des  Fahrerplatzes

von den Besatzungsmitgliedern im Turm, so dass ein Übergang in den Turm nur nach Herausnahme

von 2 bis 3 Kassetten aus dem Kassettentragring möglich

wurde. Um unter den Bedingungen des Einsatzes von ABC-Waffen die

Enthermetisierung des Kampfraumes zu vermeiden, verzichtete

man auf das Auswerfen der Hülse durch eine Luke im Turmheck.

Die Hülse wurde im Verlaufe des Ladevorganges in die frei

gewordene Munitionskassette abgelegt und verblieb im Panzer. Fahrerplatzes

von den Besatzungsmitgliedern im Turm, so dass ein Übergang in den Turm nur nach Herausnahme

von 2 bis 3 Kassetten aus dem Kassettentragring möglich

wurde. Um unter den Bedingungen des Einsatzes von ABC-Waffen die

Enthermetisierung des Kampfraumes zu vermeiden, verzichtete

man auf das Auswerfen der Hülse durch eine Luke im Turmheck.

Die Hülse wurde im Verlaufe des Ladevorganges in die frei

gewordene Munitionskassette abgelegt und verblieb im Panzer.

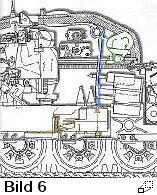

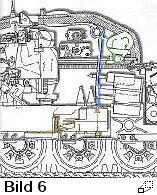

Nahezu

zeitgleich zu ihren Charkover Kollegen entwarfen die Entwickler

des Konstruktionsbüros von URALVAGONZAVOD eine automatische

Ladeeinrichtung (Bild 6) für das Projekt Objekt 167M T-62. Sie unterschied

sich vom Charkover Modell in erster Linie durch die Anordnung

der Kassetten, die horizontal auf dem Wannenboden in einen Tragstern

eingesetzt waren. Geschoss und Treibladung lagen in einer gemeinsamen

Kassette vertikal übereinander. Anders als beim späteren

T-64, bei dem die Teilsysteme der Ladeeinrichtung ausschließlich

elektrohydraulisch angetrieben wurden, setzten die Ingenieure

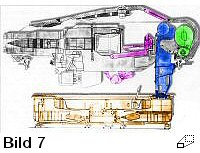

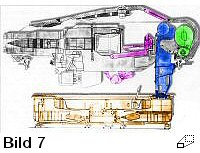

in Nizhniy Tagil auf elektromechanische Antriebe. Diese Ladeeinrichtung

wurde weiter verbessert und kam später im T-72 (Bild 7)

zum Einsatz.

Beide Varianten

haben ihre Vor und Nachteile. Die unvermeidliche Menge Hydraulikflüssigkeit

beim T-64 erhöht die Explosionsgefahr bei Treffern und

nachfolgendem Austreten von Hydrauliköl, Andererseits kann ein Hydraulikmotor

ein größeres  Drehmoment

aufbringen. So hatten Panzerbesatzungen von T-72 berichtet,

bei schrägstehendem Panzer im Gebirge habe der Elektromotor

zeitweise das halbentleerte, unwuchtige Magazin nicht mehr drehen

können. Später wurde deshalb der Elektromotor und

das Untersetzungsgetriebe verändert. Die Unterschiede im

Zeitaufwand für einen vollständigen Ladezyklus liegen

im Bereich von 2 bis maximal 3 Sekunden und können bei

praktikablen Feuergeschwindigkeiten unter Gefechtsbedingungen

von etwa 7 bis 10 Sekunden je Schuss durchaus vernachlässigt

werden. Zwei Mängel haben jedoch beide Ladeeinrichtungen

gemeinsam. Zum ersten befindet sich die Munition, und hier

vor allem die Treibladungen mit ihren teilweise verbrennenden

Hülsen, zusammen mit der Besatzung im Kampfraum. Eine Entzündung

der nicht isolierten Munition kann zu einer Explosion im Kampfraum

mit fatalen Folgen für die Besatzung und zur vollständige

Zerstörung des Panzers führen. Diese Gefahr ist den

Entwicklern durchaus klar gewesen. Man ging allerdings davon

aus, dass die Unterbringung des Munitionsmagazins unter

dem Turm am tiefsten Punkt des Panzers auf dem Wannenboden die Wahrscheinlichkeit

eines Treffers im Magazin (in den Skizzen Gelb gekennzeichnet)

relativ gering halten würde. Drehmoment

aufbringen. So hatten Panzerbesatzungen von T-72 berichtet,

bei schrägstehendem Panzer im Gebirge habe der Elektromotor

zeitweise das halbentleerte, unwuchtige Magazin nicht mehr drehen

können. Später wurde deshalb der Elektromotor und

das Untersetzungsgetriebe verändert. Die Unterschiede im

Zeitaufwand für einen vollständigen Ladezyklus liegen

im Bereich von 2 bis maximal 3 Sekunden und können bei

praktikablen Feuergeschwindigkeiten unter Gefechtsbedingungen

von etwa 7 bis 10 Sekunden je Schuss durchaus vernachlässigt

werden. Zwei Mängel haben jedoch beide Ladeeinrichtungen

gemeinsam. Zum ersten befindet sich die Munition, und hier

vor allem die Treibladungen mit ihren teilweise verbrennenden

Hülsen, zusammen mit der Besatzung im Kampfraum. Eine Entzündung

der nicht isolierten Munition kann zu einer Explosion im Kampfraum

mit fatalen Folgen für die Besatzung und zur vollständige

Zerstörung des Panzers führen. Diese Gefahr ist den

Entwicklern durchaus klar gewesen. Man ging allerdings davon

aus, dass die Unterbringung des Munitionsmagazins unter

dem Turm am tiefsten Punkt des Panzers auf dem Wannenboden die Wahrscheinlichkeit

eines Treffers im Magazin (in den Skizzen Gelb gekennzeichnet)

relativ gering halten würde.

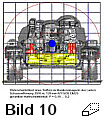

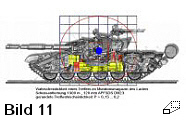

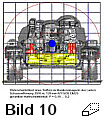

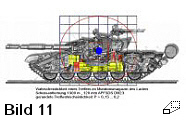

Eine überschlagsweise Betrachtung der Treffwahrscheinlichkeit

mit der deutschen 120 mm Kanone des LEOPARD 2 zeigt,

dass bei einer mittleren Schussentfernung von 1500 m das Magazin

nur mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit getroffen

wird, wenn davon ausgegangen wird, dass die Wanne in jedem Fall

durchschlagen wird (Bilder 8 und 9). Mit zunehmender Schussentfernung (Bilder 10

und 11) steigt

zwar die Wahrscheinlichkeit eines Treffers im Munitionsmagazin

durch Aufweitung des Streukreises,

gleichzeitig sinkt aber auch die Durchschlagsleistung der APFSDS-Geschosse.

Moderne Geschosse weisen eine erheblich geringerer

Streuung als das Referenzgeschoss DM 23 auf, wodurch bei

Haltepunkt Zielmitte  die Wahrscheinlichkeit eines Treffers im

unteren Wannenbereich weiter sinkt. die Wahrscheinlichkeit eines Treffers im

unteren Wannenbereich weiter sinkt.

Wegen des beschränkten

Fassungsvermögens des Magazins ist ein Teil der Munition

in Halterungen in der Wanne untergebracht. Eine

große Anzahl der Treibladungen wird dabei in den kombinierten

Diesel-Munitionsgestellen im Bug und an der Motortrennwand untergebracht

und ist dadurch in gewisser Weise vor direkter Brandeinwirkung geschützt

(in den Skizzen Grün und Braun gekennzeichnet). Diese Lösung

wird gleichfalls von den Konstrukteuren des deutschen LEOPARD 2 für

zulässig angesehen, wenn auch der Dieselkraftstoff konsequent

aus dem Kampfraum des LEOPARD verbannt worden ist, und sie findet

sich auch in vielen anderen Kampfpanzern wieder. Beim Kampfpanzer

M1 Abrams hingegen wurde im Wannenbug keine Munition untergebracht,

jedoch war es unvermeidlich, wegen des hohen Kraftstoffverbrauch

der Gasturbine, beiderseits des Fahrerplatzes Kraftstoffbehälter

unterzubringen..

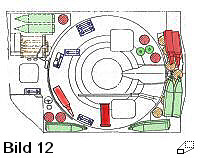

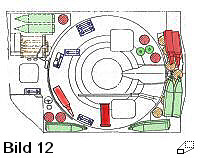

Um

die geforderte Gesamtanzahl Geschosse und Treibladungen für

die vorgesehene Munitionsbeladung zu erreichen,

hielten es die sowjetischen Konstrukteure für hinnehmbar, einige Treibladungen

und APFSDS-Geschosse mit ihrer Zusatztreibladung offen und ungeschützt

auf dem Turmkorbboden über dem Munitionsmagazin und an

den seitlichen Munitionshalterungen (Bild 12) in der Wanne unterzubringen

(in den Skizzen ROT gekennzeichnet). Diese offen untergebrachte

Munition ist in hohem Maße entzündungsgefährdet,

insbesondere durch einen Hohlladungsstrahl oder glühende

Sekundärsplitter.

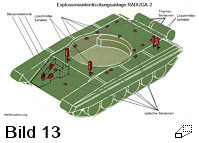

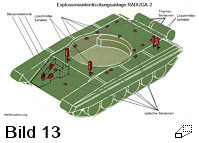

Diese Gefahr war bekannt

und führte in verschiedenen Kampfhandlungen in mehreren

Fällen zur völligen Zerstörung von Kampfpanzern

T-72. Spätestens Ende der 80er Jahre begann deshalb die Ausstattung der russischen

Kampfpanzer mit einer modernen Explosionsunterdrückungsanlage,

wie sie sich in den israelischen Kampfpanzern MERKAVA bereits als  außerordentlich

wirksam erwiesen hatte. Die bisherige automatische Feuerlöschanlage

hatte den Nachteil, dass die Sensoren erst 1 bis 2 Sekunden den

Temperaturen eines Brandes ausgesetzt sein mussten, ehe die Löschanlage ansprechen

konnte. Die Explosionsunterdrückungsanlage

RADUGA-2 (Bild 13) nutzt nun im Kampfraum optische Sensoren zur Detektion eines

gefährlichen Temperaturanstieges. Dadurch ist es möglich,

innerhalb von 150 Millisekunden das Löschmittel in die

Gefahrenzone zu leiten und eine Entzündung der Munition

zu verhindern. Es muss bemerkt werden, dass die mitverbrennende

Zellulosehülle der russischen Treibladungen unter Sauerstoffentzug

nicht brennbar ist. Eine weitere Maßnahme zur Vermeidung

von Munitionsentzündungen ist die weitestgehende Abschottung

der Treibladungshüllen vor der Wirkung von glühenden

Sekundärsplittern. Grundsätzlich sind die Munitionskassetten

relativ lückenlos durch den über dem Magazin befindlichen

Turmkorbboden und seitliche Blenden geschützt, so dass

Splitter kaum in das Innere außerordentlich

wirksam erwiesen hatte. Die bisherige automatische Feuerlöschanlage

hatte den Nachteil, dass die Sensoren erst 1 bis 2 Sekunden den

Temperaturen eines Brandes ausgesetzt sein mussten, ehe die Löschanlage ansprechen

konnte. Die Explosionsunterdrückungsanlage

RADUGA-2 (Bild 13) nutzt nun im Kampfraum optische Sensoren zur Detektion eines

gefährlichen Temperaturanstieges. Dadurch ist es möglich,

innerhalb von 150 Millisekunden das Löschmittel in die

Gefahrenzone zu leiten und eine Entzündung der Munition

zu verhindern. Es muss bemerkt werden, dass die mitverbrennende

Zellulosehülle der russischen Treibladungen unter Sauerstoffentzug

nicht brennbar ist. Eine weitere Maßnahme zur Vermeidung

von Munitionsentzündungen ist die weitestgehende Abschottung

der Treibladungshüllen vor der Wirkung von glühenden

Sekundärsplittern. Grundsätzlich sind die Munitionskassetten

relativ lückenlos durch den über dem Magazin befindlichen

Turmkorbboden und seitliche Blenden geschützt, so dass

Splitter kaum in das Innere  des

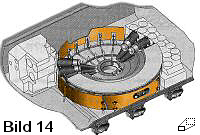

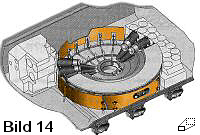

Magazins gelangen können. Um den Schutz gerade des Magazins

weiter zu erhöhen, wurde ab dem Modell T-72B das Magazin

mit einer seitlichen Isolationswand (Bild 14) versehen und der Turmkorbboden

modifiziert. Alle getroffenen Maßnahmen konnten die Gefahr

einer Munitionsexplosion erheblich verringern. des

Magazins gelangen können. Um den Schutz gerade des Magazins

weiter zu erhöhen, wurde ab dem Modell T-72B das Magazin

mit einer seitlichen Isolationswand (Bild 14) versehen und der Turmkorbboden

modifiziert. Alle getroffenen Maßnahmen konnten die Gefahr

einer Munitionsexplosion erheblich verringern.

Völlig ausschließen

lässt sich freilich eine Entzündung der Treibladungen

nicht. Auswertungen aus den Kriegen mit Beteiligung von T-72

zeigten, dass für die folgenreichen Munitionsexplosionen

in erster Linie Folgebrände verantwortlich waren.

Wie kompliziert die Auflösung des Widerspruchs zwischen

der erforderlichen Munitionsbeladung und dem Bemühen um

vollständige Isolation der Munition von der Besatzung ist,

zeigt der internationale Panzerbau recht anschaulich. In den

meisten Kampfpanzern, so im Leopard 2 und auch im französischen

LECLERC befindet sich der überwiegende Teil der mitgeführten

Munition in einem Munitionsgestell im vorderen Wannenbereich.

Die Entwickler gehen offensichtlich weiterhin davon aus, dass die Wannenpanzerung und

die eingebaute Explosionsunterdrückungsanlage ausreichendenden

Schutz bietet.

Ein

nicht zu unterschätzendes Kriterium ist

die Größe des Kampfpanzers. Entschließen sich

die Konstrukteure, den Hauptteil oder wenigstens die Bereitschaftsmunition

in einem isolierten Bunker im Turmheck unterzubringen, vergrößert

sich unvermeidlich das Turmvolumen (Bild 15) und damit die Wahrscheinlichkeit

eines Treffers im Turm. In den meisten Fällen wird der

Kampfpanzer damit seine Gefechtstauglichkeit verlieren. Jedoch

führt selbst eine Explosion der Munition im isolierten

Turmbunker wegen der Ableitung der Detonationswelle über

Sollbruchstellen an der Oberseite des Turmbunkers nicht zu einer Gefährdung der Besatzung, jedenfalls

soweit im Moment der Explosion die Munitionsbunkertür geschlossen

war. Ein

nicht zu unterschätzendes Kriterium ist

die Größe des Kampfpanzers. Entschließen sich

die Konstrukteure, den Hauptteil oder wenigstens die Bereitschaftsmunition

in einem isolierten Bunker im Turmheck unterzubringen, vergrößert

sich unvermeidlich das Turmvolumen (Bild 15) und damit die Wahrscheinlichkeit

eines Treffers im Turm. In den meisten Fällen wird der

Kampfpanzer damit seine Gefechtstauglichkeit verlieren. Jedoch

führt selbst eine Explosion der Munition im isolierten

Turmbunker wegen der Ableitung der Detonationswelle über

Sollbruchstellen an der Oberseite des Turmbunkers nicht zu einer Gefährdung der Besatzung, jedenfalls

soweit im Moment der Explosion die Munitionsbunkertür geschlossen

war.

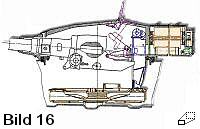

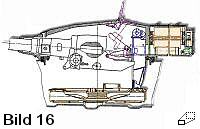

Die

Konstrukteure vom Omsker Panzerwerk untersuchten wegen der bekannten Probleme

auch alternative Lösungsmöglichkeiten für die

Unterbringung der Ladeeinrichtung.

In einem Patent aus dem Jahre 2001 werden Varianten vorgeschlagen,

die bereits vorhandene  Ladeeinrichtung mit einem zusätzlichen Bandlader

im Turmheck zu kombinieren. Ein solcher Bandlader kann

an die vorhandenen Türme ohne erhebliche Veränderungen

am Gesamtkonzept angefügt werden. In der Variante 1 (Bild 16)

werden

ausschließlich die teilverbrennenden Treibladungen in ein Bandmagazin

ausgelagert. Die Geschosse verbleiben im modifizierten, sehr

flachen Magazin am Boden der Wanne. Beim Auslösen des Ladevorgangs

wird die Kassette mit dem Geschoss durch die Hubeinrichtung bis zur

Zuführlinie angehoben, worauf sich das Schott zum Bandlader

öffnet und der Kettenansetzer die Treibladung in einem

Zug mit dem Geschoss in den Ladungsraum einführt. Vorteilhaft

ist ohne Zweifel, dass die hochgefährdeten Treibladungen

vom Kampfraum isoliert werden und sich der Zeitaufwand für

den Ladezyklus deutlich verringert. Ladeeinrichtung mit einem zusätzlichen Bandlader

im Turmheck zu kombinieren. Ein solcher Bandlader kann

an die vorhandenen Türme ohne erhebliche Veränderungen

am Gesamtkonzept angefügt werden. In der Variante 1 (Bild 16)

werden

ausschließlich die teilverbrennenden Treibladungen in ein Bandmagazin

ausgelagert. Die Geschosse verbleiben im modifizierten, sehr

flachen Magazin am Boden der Wanne. Beim Auslösen des Ladevorgangs

wird die Kassette mit dem Geschoss durch die Hubeinrichtung bis zur

Zuführlinie angehoben, worauf sich das Schott zum Bandlader

öffnet und der Kettenansetzer die Treibladung in einem

Zug mit dem Geschoss in den Ladungsraum einführt. Vorteilhaft

ist ohne Zweifel, dass die hochgefährdeten Treibladungen

vom Kampfraum isoliert werden und sich der Zeitaufwand für

den Ladezyklus deutlich verringert. Dennoch befinden sich immer

noch APFSDS-Geschosse mit Zusatztreibladung im Kampfraum, wenn

auch ihre Gefährdung durch Treffer erheblich gesunken ist.

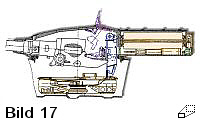

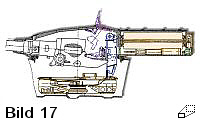

In

der Variante 2 (Bild 17) wird vorgeschlagen, einen Bandlader am Turmheck

zusätzlich zum bisherigen

Magazin am Wannenboden anzubringen. Hier muss die

Steuerung der beiden Ladeeinrichtungen faktisch zwei unterschiedliche

Steuerprogramme ermöglichen, je eines für jede der beiden

voneinander unabhängigen

Ladeeinrichtungen. Es mag vorteilhaft

sein, dass bei Ausfall einer der beiden Ladeeinrichtungen

eine vollständig redundante Einrichtung verfügbar

ist. Der Bandlader im Turmheck kann darüber hinaus die

Munition aufnehmen, die bisher mehr oder weniger offen im Kampfraum

untergebracht werden musste. Allerdings führt diese Variante

zu einer erheblichen Vergrößerung der Ausmaße

des Turms und erhöht die Anforderungen an den Antrieb des

Horizontalstabilisators wegen der Zunahme der Kräfteasymmetrie

bei zunehmender Leerung des Bandladers. Dennoch befinden sich immer

noch APFSDS-Geschosse mit Zusatztreibladung im Kampfraum, wenn

auch ihre Gefährdung durch Treffer erheblich gesunken ist.

In

der Variante 2 (Bild 17) wird vorgeschlagen, einen Bandlader am Turmheck

zusätzlich zum bisherigen

Magazin am Wannenboden anzubringen. Hier muss die

Steuerung der beiden Ladeeinrichtungen faktisch zwei unterschiedliche

Steuerprogramme ermöglichen, je eines für jede der beiden

voneinander unabhängigen

Ladeeinrichtungen. Es mag vorteilhaft

sein, dass bei Ausfall einer der beiden Ladeeinrichtungen

eine vollständig redundante Einrichtung verfügbar

ist. Der Bandlader im Turmheck kann darüber hinaus die

Munition aufnehmen, die bisher mehr oder weniger offen im Kampfraum

untergebracht werden musste. Allerdings führt diese Variante

zu einer erheblichen Vergrößerung der Ausmaße

des Turms und erhöht die Anforderungen an den Antrieb des

Horizontalstabilisators wegen der Zunahme der Kräfteasymmetrie

bei zunehmender Leerung des Bandladers.

Für

ihr Projekt Kampfpanzer BLACK EAGLE entwickelte das Konstruktionsbüro

KBTM

in Omsk ein Ladeeinrichtung, die ausschließlich

auf einen Bandlader am Turmheck setzt (Bild 18). Das Besondere an dieser

Ladeeinrichtung besteht darin, dass sich die gesamte Ladeeinrichtung  zusammen

mit der Munition in einem abgeschlossenen, abnehmbaren Gehäuse befindet,

das

am Turmheck eingehängt wird und das ohne Aufwand gewechselt

werden kann. Durch eine entsprechende

Logistikkette werden den Kampfpanzern somit die Ersatzmagazine bis

ins Gefecht zugeführt, wo sie an Ort und Stelle bei

minimalem Zeitaufwand durch ein geschütztes Transport-Ladefahrzeug

gewechselt

werden können. Geschoss und Treibladung liegen in den Kassetten

des Bandladers hintereinander und werden durch ein Panzerschott

hindurch in einem Zug in den Ladungsraum zugeführt. Jede

Gefährdung der Besatzung wird damit auf eine Minimalmaß

reduziert. Die Ladeeinrichtung erlaubt auch die Verwendung patronierter

Munition füe eine Kanone anderer Kaliber. Allerdings erscheint

der finanzielle und logistische Aufwand bei Beschaffung eines solch komplexen

Systems

erheblich, ist doch jeder einzelne dieser Transport-Lade-Container mit einem

vollständigen Bandmagazin und den dazugehörigen elektrischen

und elektronischen Baugruppen

ausgestattet. Darüber hinaus sollte die Anzahl der zu beschaffenden

Transport-Lade-Container größer sein als die entsprechende

Anzahl Kampfpanzer. Letztendlich ist zum Schließen der

Logistikkette auch noch die notwendige

Anzahl geschützter Transport-Lade-Fahrzeuge zu beschaffen. zusammen

mit der Munition in einem abgeschlossenen, abnehmbaren Gehäuse befindet,

das

am Turmheck eingehängt wird und das ohne Aufwand gewechselt

werden kann. Durch eine entsprechende

Logistikkette werden den Kampfpanzern somit die Ersatzmagazine bis

ins Gefecht zugeführt, wo sie an Ort und Stelle bei

minimalem Zeitaufwand durch ein geschütztes Transport-Ladefahrzeug

gewechselt

werden können. Geschoss und Treibladung liegen in den Kassetten

des Bandladers hintereinander und werden durch ein Panzerschott

hindurch in einem Zug in den Ladungsraum zugeführt. Jede

Gefährdung der Besatzung wird damit auf eine Minimalmaß

reduziert. Die Ladeeinrichtung erlaubt auch die Verwendung patronierter

Munition füe eine Kanone anderer Kaliber. Allerdings erscheint

der finanzielle und logistische Aufwand bei Beschaffung eines solch komplexen

Systems

erheblich, ist doch jeder einzelne dieser Transport-Lade-Container mit einem

vollständigen Bandmagazin und den dazugehörigen elektrischen

und elektronischen Baugruppen

ausgestattet. Darüber hinaus sollte die Anzahl der zu beschaffenden

Transport-Lade-Container größer sein als die entsprechende

Anzahl Kampfpanzer. Letztendlich ist zum Schließen der

Logistikkette auch noch die notwendige

Anzahl geschützter Transport-Lade-Fahrzeuge zu beschaffen.

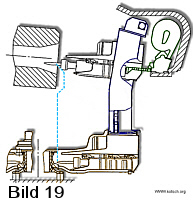

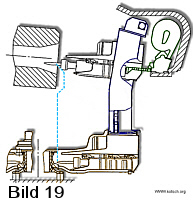

Ein

zweites Problem bei den sowjetischen automatischen Ladeeinrichtungen

der Bauserien T-64, T-80 und T-72 findet seine  Ursache

darin, dass die Länge der verwendbaren APFSDS-Geschosse

durch die konstruktiven Besonderheiten des Munitionsmagazin

limitiert wird. Beim T-72 verhindert der Durchmesser der Nabenbaugruppe

des Magazins die Unterbringung von längeren Geschossen

in den Munitionskassetten. Zusätzlich können längere

Geschosse von der bisherigen Kassettenhubeinrichtung im T-72

nicht auf die Zuführlinie angehoben werden, da sich die

Spitze des verlängerten Geschosses bereits unterhalb des

Bodenstücks befindet und beim Anheben der Kassette mit

diesem kollidieren würde. Durch das Entwicklerteam von

URALVAGONZAVOD konnten für den T-90 die Probleme auf vergleichsweise

unkomplizierte Weise gelöst werden. Die Nabenbaugruppe

des Munitionsmagazins wurde deutlich verkleinert. Die konstruktiv

damit in Zusammenhang stehende bisherige elektromechanische

Einrichtung für die Speicherung der Kassettenbelegung wurde

durch eine erheblich kleinere, digital arbeitende Speichereinrichtung

ersetzt. Weiterhin wurde die Führung der beiden Gliederketten

der Kassettenhubeinrichtung verändert (Bild 19). Im Ergebnis der

Modifizierung wird die Kassette während des Anhebens im

Bereich des Bodenstücks kurzzeitig horizontal soweit nach

hinten versetzt, dass die Spitze des Ursache

darin, dass die Länge der verwendbaren APFSDS-Geschosse

durch die konstruktiven Besonderheiten des Munitionsmagazin

limitiert wird. Beim T-72 verhindert der Durchmesser der Nabenbaugruppe

des Magazins die Unterbringung von längeren Geschossen

in den Munitionskassetten. Zusätzlich können längere

Geschosse von der bisherigen Kassettenhubeinrichtung im T-72

nicht auf die Zuführlinie angehoben werden, da sich die

Spitze des verlängerten Geschosses bereits unterhalb des

Bodenstücks befindet und beim Anheben der Kassette mit

diesem kollidieren würde. Durch das Entwicklerteam von

URALVAGONZAVOD konnten für den T-90 die Probleme auf vergleichsweise

unkomplizierte Weise gelöst werden. Die Nabenbaugruppe

des Munitionsmagazins wurde deutlich verkleinert. Die konstruktiv

damit in Zusammenhang stehende bisherige elektromechanische

Einrichtung für die Speicherung der Kassettenbelegung wurde

durch eine erheblich kleinere, digital arbeitende Speichereinrichtung

ersetzt. Weiterhin wurde die Führung der beiden Gliederketten

der Kassettenhubeinrichtung verändert (Bild 19). Im Ergebnis der

Modifizierung wird die Kassette während des Anhebens im

Bereich des Bodenstücks kurzzeitig horizontal soweit nach

hinten versetzt, dass die Spitze des  Geschosses

am Bodenstück vorbei geführt werden kann. Die neue

Kassettenführung erlaubt nun die Verwendung von APFSDS-Geschossen

mit einer Länge von bis zu 780 mm. Bei der Ladeeinrichtung

des T-64 und T-80 ist die maximale Länge der verwendbaren

APFSDS-Geschosse durch den angewinkelten Hubarm begrenzt. Die

ursprüngliche Version des Hubarms behindert in ihrer Position

im Falle der Unterbringung verlängerter Geschosse die Drehfreiheit

des Magazins. Durch eine Veränderung des Hubarms und Anbringung

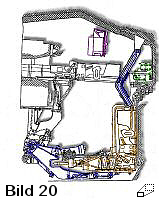

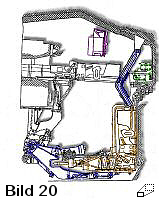

eines horizontalen Durchgangs (Bild 20) können nun auch Geschosse

mit einer maximalen Länge von 700 mm verwendet werden.

Zusätzlich kann am Hubarm in optimaler Position die Programmiereinheit

für das System AINET angebracht werden. Befindet sich eine

Splitter-Spreng-Granate OF-26 in der Ladeposition über

dem Hubarm, ragt der elektronische Zünder der Granate in

den Wirkbereich der induktiv-elektronischen Programmiereinheit.

Dadurch kann der tempierbare Zünder entsprechend der Schussentfernung

mit dem gewünschten Detonationszeitpunkt programmiert werden. Geschosses

am Bodenstück vorbei geführt werden kann. Die neue

Kassettenführung erlaubt nun die Verwendung von APFSDS-Geschossen

mit einer Länge von bis zu 780 mm. Bei der Ladeeinrichtung

des T-64 und T-80 ist die maximale Länge der verwendbaren

APFSDS-Geschosse durch den angewinkelten Hubarm begrenzt. Die

ursprüngliche Version des Hubarms behindert in ihrer Position

im Falle der Unterbringung verlängerter Geschosse die Drehfreiheit

des Magazins. Durch eine Veränderung des Hubarms und Anbringung

eines horizontalen Durchgangs (Bild 20) können nun auch Geschosse

mit einer maximalen Länge von 700 mm verwendet werden.

Zusätzlich kann am Hubarm in optimaler Position die Programmiereinheit

für das System AINET angebracht werden. Befindet sich eine

Splitter-Spreng-Granate OF-26 in der Ladeposition über

dem Hubarm, ragt der elektronische Zünder der Granate in

den Wirkbereich der induktiv-elektronischen Programmiereinheit.

Dadurch kann der tempierbare Zünder entsprechend der Schussentfernung

mit dem gewünschten Detonationszeitpunkt programmiert werden.

Im

Jahre 2007 liess sich das Konstruktionsbüro für Transportmaschinenbau

in Nizhniy Tagil eine automatische Ladeeinrichtung patentieren,

die im Prinzip auf den Erfahrungen mit der Ladeeinrichtung des

T-72 aufbaut. Wie bisher ist die Munition in einem ringförmigen

Magazin unterhalb des Turmdrehkranzes in separat eingehängten

Kassetten untergebracht. Bei einer anzunehmenden Kanone des

Kalibers 125 mm und bei Weiterverwendung der bekannten

Treibladungen für diese Kanone, kann ein Fassungsvermögen

von mindestens 22, wahrscheinlich sogar von 28 Schuss angenommen werden.

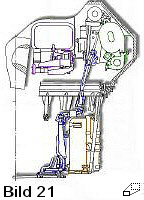

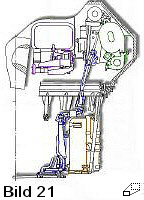

Um eine Längenbegrenzung

bei APFSDS-Geschosssen und perspektivischen Lenkflugkörpern

auszuschließen, wurden die Kassetten nun in vertikaler

Lage    aufgestellt

(Bild 21).

Ein im Turmheck vor dem Kettenansetzer untergebrachter zweiteiliger

Schwenkarm hebt im Verlaufe des Ladevorganges die Kassette mit

der ausgewählten Munitionsart aus der Arretierung im Kassettentragring

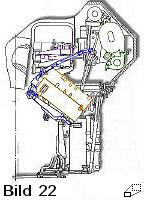

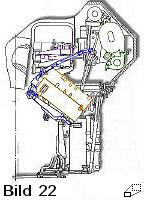

heraus. Während des Anhebens (Bild 22) winkelt das untere Segment

des Hubarms gleichlaufend mit dem Hochschwenken des oberen Hubarmsegments

so ein, dass sich die Längsachse der Geschosskassette auf Höhe

der Zuführlinie synchron zur Rohrseelenachse

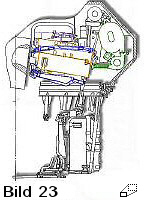

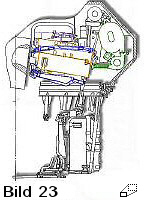

befindet (Bild 23). Nachdem der Kettenansetzer das Geschoss zugeführt

hat, schwenkt die Kassette eine Position nach oben, so dass

die Treibladung in den Ladungsraum zugeführt werden kann.

Mit dem Schließen des Verschlusskeils wird die Kassette

in umgekehrter Reihenfolge wieder im Kassettentragring des Magazins abgesetzt. aufgestellt

(Bild 21).

Ein im Turmheck vor dem Kettenansetzer untergebrachter zweiteiliger

Schwenkarm hebt im Verlaufe des Ladevorganges die Kassette mit

der ausgewählten Munitionsart aus der Arretierung im Kassettentragring

heraus. Während des Anhebens (Bild 22) winkelt das untere Segment

des Hubarms gleichlaufend mit dem Hochschwenken des oberen Hubarmsegments

so ein, dass sich die Längsachse der Geschosskassette auf Höhe

der Zuführlinie synchron zur Rohrseelenachse

befindet (Bild 23). Nachdem der Kettenansetzer das Geschoss zugeführt

hat, schwenkt die Kassette eine Position nach oben, so dass

die Treibladung in den Ladungsraum zugeführt werden kann.

Mit dem Schließen des Verschlusskeils wird die Kassette

in umgekehrter Reihenfolge wieder im Kassettentragring des Magazins abgesetzt.

Bemerkenswert

an dieser Ladeeinrichtung ist, dass der Innendurchmesser des

Magazinringes soweit in den Turminnenraum hineinragt, dass für

die ergonomisch vernünftige Unterbringung einer

Besatzung kein nutzbarer Raum frei bleibt. Die Hülsenfangeinrichtung

ist seitlich an der Kanone befestigt und wird vor dem Anheben

der Munitionskassette seitlich aus der Zuführlinie herausgeschwenkt.

Die Luke zum Auswerfen der beschossenen Hülsenböden

wurde vom Turmheck an die obere seitliche Turmpanzerung verlegt.

Es ist naheliegend anzunehmen, dass dieses Modell einer automatischen

Ladeeinrichtung für einen Kampfpanzer neuerer Generation

vorgesehen ist, bei dem die Besatzung nicht mehr im Turm sondern

in der Wanne untergebracht wird. Bereits im Jahre 2008 hatte

das berühmte Panzerwerk URALVAGONZAVOD angekündigt,

im Folgejahr das Geheimnis um den lang erwarteten russischen

Kampfpanzer der Zukunft zu lüften - den legendären

T-95. Jüngere Presseveröffentlichungen deuten allerdings

darauf hin, dass Nachfolger des Kampfpanzers T-90 nicht der

imaginäre "T-95" sein wird wie er seit Jahren

durch die Presse geistert. Einige Informationen

lassen die Vermutung aufkommen, dass die russischen Konstrukteure

ihren neuen, eher konventionellen Kampfpanzer mit einem Bandlader am Turmheck ausstatten

werden, der einer 125 mm Kanone in Verbindung mit einer

zeitgemäßen, hochintegrierten Feuerleitanlage eine

hohe Feuergeschwindigkeit erlaubt und auch die unkomplizierte

Umrüstung auf eine Kanone höheren Kalibers gestattet.

Literaturverzeichnis

1) Kampffahrzeuge der

Uraler Waggonwerke - Panzer T-54 / T-55, Media-Print, Russland,

Niznii Tagil, 2006

2) Kampffahrzeuge der Uraler Waggonwerke

- Panzer T-72, Media-Print, Russland, Niznii Tagil, 2004

3)

Kampffahrzeuge der Uraler Waggonwerke

- Panzer 1960-X, Media-Print, Russland, Niznii Tagil, 2007

4)

Sowjetisch-Russische Panzer 1905 - 2003, Elbe-Dnjepr-Verlag, BRD,

Klitschen, 2004

5) Technik und Bewaffnung, Verlag Techinform,

Hefte August 2008 und Oktober 2009, Moskau

6) Patent "Kampfraum

von Kampfpanzern", KBTM Omsk, 2002

7) Patent "Automatische

Ladeeinrichtung für Kanonen", KBTM Omsk, 2001

8)

Patent "Ladeautomatfür Panzerkanonen", UKBTM

Nizhniy Tagil, 2000

9) Patent "Ladeautomatfür Panzerkanonen",

UKBTM Nizhniy Tagil, 2005

10) Patent "Ladeautomat für

Panzerkanonen", UKBTM Nizhniy Tagil, 2007

11) Panzer

T-62A, Handbuch zum materiellen Teil und zur Nutzung, Militärverlag,

Moskau, 1968

12) Explosionsunterdrückungsanlage RADUGA-2,

Werbeprospekt, Firma ELEKTROMACHINA, 2007

13) Lehrbuch Schießen

aus Panzern, Militärverlag der DDR, 1986

14) Schusstafel

Panzer 87, Schweiz, 1987

Bildquellen

|

Bilder

|

|

|

1

|

Panzer

T-62A, Handbuch zum materiellen Teil und zur Nutzung, Militärverlag,

Moskau, 1968

|

|

2; 3; 4

|

Technik und Bewaffnung, Verlag Techinform,

Hefte August 2008 , Moskau

|

|

5; 6; 7;

20

|

Kampffahrzeuge der Uraler Waggonwerke

- Panzer T-72, Media-Print, Russland, Niznii Tagil, 2004

|

|

8; 9; 10;

11; 15

|

Verfasser

|

|

12

|

T-72BA,

Beschreibung und Nutzung, Militärverlag,

Moskau,

|

|

13

|

Explosionsunterdrückungsanlage RADUGA-2,

Werbeprospekt, Firma ELEKTROMACHINA, 2007

|

|

14

|

Technik und Bewaffnung, Verlag Techinform,

Hefte Oktober 2009 , Moskau

|

|

16; 17

|

Patent "Kampfraum

von Kampfpanzern", KBTM Omsk, 2002

|

|

18

|

Patent "Kampfraum

von Kampfpanzern", KBTM Omsk, 2001

|

|

19

|

Patent "Ladeautomatfür Panzerkanonen",

UKBTM Nizhniy Tagil, 2005

|

|

21; 22;

23

|

Patent "Ladeautomat

für

Panzerkanonen", UKBTM Nizhniy Tagil, 2007

|

|