|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Inhalt: |

TPD2-49

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

Der Zielfernrohr-Entfernungsmesser TPD2-49 für T-64, T-64A und T-72 Stand 27.04.2020

In den 1950-er Jahren liefen in der Sowjetunion mit großem Aufwand

die Entwicklungsarbeiten für moderne Zielfernrohre mit Visierlinienstabilisierung.

Für die schweren Kampfpanzer war Mitte der 50-er Jahre unter

anderem ein "Panzer-Zielfernrohr,

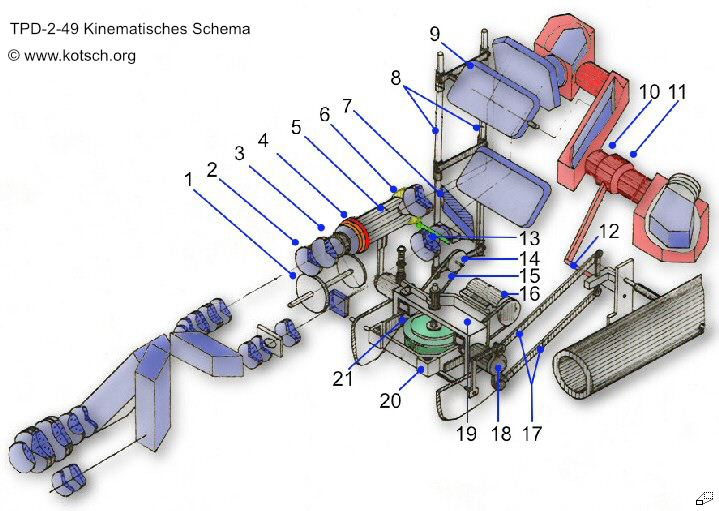

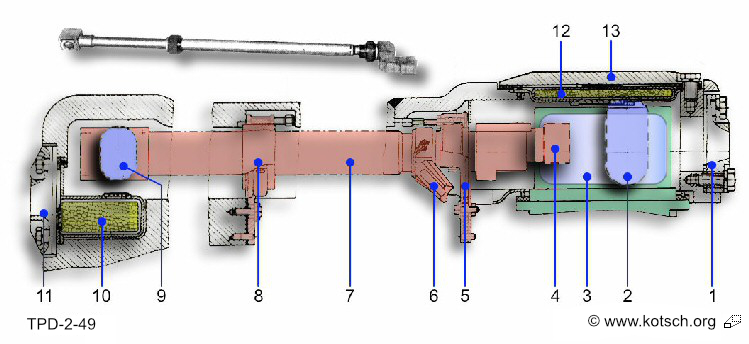

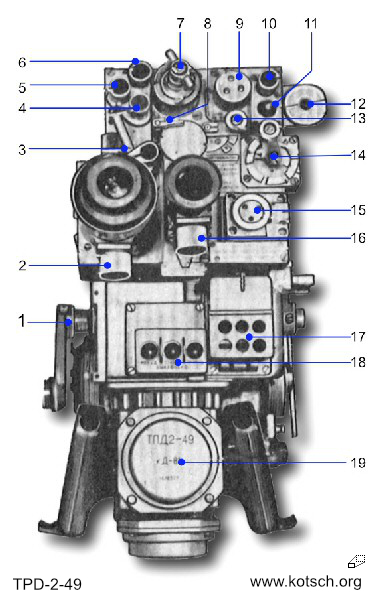

Stabilisiert, Nr. 1" Der Aufbau des Zielfernrohr-Entfernungsmessers TPD2-49 Der Zielfernrohr-Entfernungsmesser TPD2-49 besteht aus zwei Hauptbaugruppen, den Verbindungsgestängen sowie aus dem Elektroblock. Die große Baugruppe des eigentlichen Zielfernrohrs mit der integrierten optisch-mechanischen Messbaugruppe ist zunächst das Hauptbauteil. Im unteren Teil seines Gehäuses befindet sich ein Kreisel großer Masse mit drei Freiheitsgraden (Bild 5, grün gefärbt, Nr. 19, 20) der über eine mechanische Verbindung (Bild 5, Nr. 8, 14, 15) mit dem Kopfspiegel (Bild 6, Nr 9) verbunden ist . Die Eigenstabilisierung des Kreisels gewährleistet somit auf direktem mechanischem Weg die Stabilisierung der Visierlinie in der vertikalen Ebene. Zum Richten der Visierlinie in der Vertikalen werden über die Richtgriffe und die nachfolgenden elektrischen Stellantriebe am Kreiselrahmen Präzessionskräfte erzeugt, die zum gesteuerten Auswandern der Visierline führen. Die Kanone wird von der Waffenstabilisierungsanlage der Visierlinie nachgeführt. Eine Schussverblockung gewährleistet, dass der Abfeuerungsstromkreis nur dann feuerbereit geschaltet ist, wenn Visierwinkel im Zielfernrohr und Rohrerhöhung synchron zueinander verlaufen.

Wird die Kanone zum Laden in den Ladewinkel überführt und arretiert,

kann das stabilisierte Beobachten durch den Richtschützen unverändert

fortgesetzt werden, das Basisrohr des Entfernungsmessers ist in diesem Fall

jedoch nicht stabilisiert. Das stabilisierte Beobachten kann auch als

eigenständige Betriebsstufe genutzt werden um die elektrohydraulische

Waffenstabilisierungsanlage in der Vertikalen zu schonen wenn

es die taktische Lage erlaubt.

Die Waffenstabilisierungsanlage funktioniert

im Weiteren prinzipiell wie unter Waffenstabilisator 2E28M "Siren"

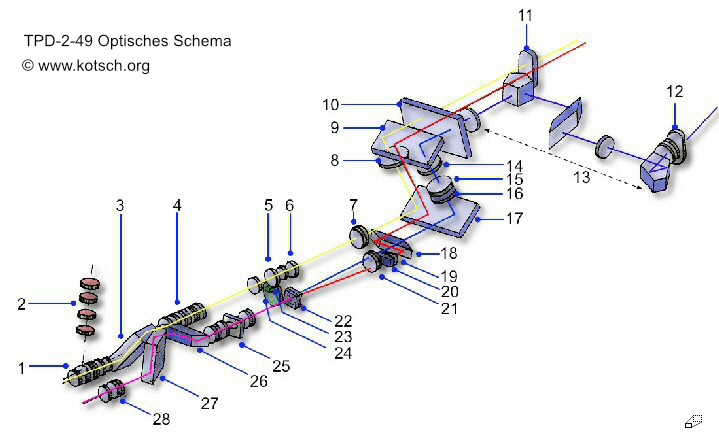

beschrieben. Das optische Schema des TPD2-49 Im Strahlengang des Zielfernrohres befindet sich eine Hohlachse (Bild 5, Nr 5), an deren hinteren Ende die ballistischen Kurvenscheiben (Bild 5, Nr. 4) der drei Munitionsarten APFSDS, HEAT , OF-FRAG angebracht sind, die sogenannten Ballistiknocken. Sie gewährleisten bei ihrem Abtasten, dass die der Schussentfernung entsprechende Winkeldifferenz zwischen der Visierlinie und der Rohrseelenachse für die eingestellte Munitionsart eingestellt wird. An der vorderen Seite der Hohlachse befindet sich der Entfernungsnocken (Bild 5, Nr. 6) der mechanisch mit dem Entfernungskompensator (Bild 6, Nr. 19, 20 im Strahlengang des Entfernungsmessers verbunden ist. Wird beim Messvorgang, angetrieben über einen Elektromotor, über die Zahnräder (Bild 5, Nr.1) die Hohlachse verdreht, so folgen die Linsen im Entfernungskompensator der Bewegung des Abtasters auf dem Entfernungsnocken. Das Messen kann dabei erfolgen auf elektromechanischem Weg durch wechselweises Betätigen der Daumentaster an den Richtgriffen oder unmittelbar durch manuelles Verdrehen des Entfernungseinstellringes zwischen Zielfernrohrgehäuse und Richtgriffbaugruppe. Der optische Strahlengang des

Zielfernrohres (Bild 6, gelbe

Linie) verläuft direkt über den Kopfspiegel, das obere Schutzglas

und

den unbeweglichen Basisspiegel in das Fernrohr und

weiter von diesem in die linke Okularbaugruppe. Im Strahlengang befindet

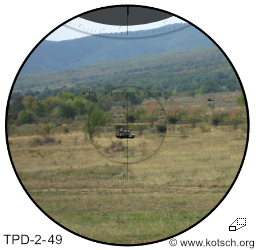

sich eine drehbare Glasscheibe mit der Entfernungsskala und die

unbewegliche Ablesemarke. Die Strichplatte im linken Sichtfeld (Bild 7) zeigt die horizontal angeordneten Nebenrichtmarken und Nebenstriche für seitliche Korrekturen und in der Mitte die zentrale Hauptrichtmarke. Am senkrechten Strich unterhalb der Hauptrichtmarke sind links die Entfernungsmarken für das Schießen mit dem 7,62 mm Koaxial-MG angebracht. An der rechten Seite des Striches befinden sich wiederum die Entfernungsmarken für das Schießen mit HE-FRAG, wenn die Zielentfernung über der Visierreichweite von 4000 m liegt. In diesem Fall muss die Entfernung 4000 m an der oberen Entfernungsskala eingestellt werden, anschließend ist das Ziel mit der passenden Entfernungsmarke HE-FRAG am senkrechten Strich abzudecken.

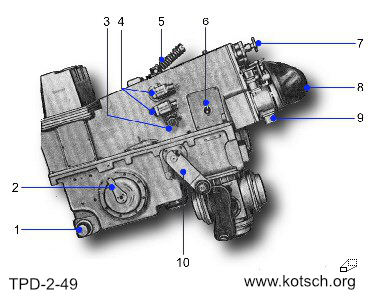

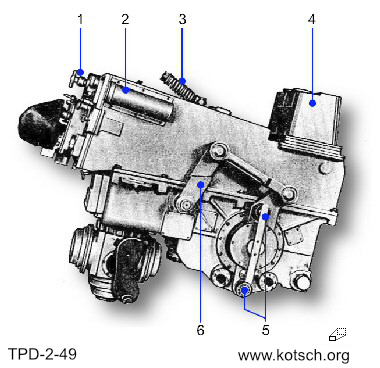

Für das Schießen mit dem 7,62 mm Koaxial-MG kann auch die gesonderte MG-Entfernungsskala im oberen Teil des Sichtfeldes genutzt werden, in diesem Fall muss am Munitionsartenwahlschalter die Munitionsart HEAT eingestellt werden. Wird mit Hilfe der Entfernungsmarken für MG am senkrechten Strich geschossen, so muss in der oberen Entfernungsskala die Entfernung Null eingestellt werden. Das elektromechanische Einstellen von Schussentfernungen erfolgt wie beim Messen von Entfernungen über das Betätigen der Daumendrucktaster an den Richtgriffen der Waffenrichtanlage. Das Abfeuern der Kanone erfolgt mit dem Zeigefinger der rechten Hand und das Abfeuern des Koaxial-MG mit dem linken Zeigefinger. Das Basisrohr des Entfernungsmessers Eine zweite, eigenständige Baugruppe bildet das Basisrohr (im Bild 5 bzw. 10 rot eingefärbt), das an der Turmdecke um seine Längsachse schwenkbar aufgehängt ist. Das rechte Objektiv des Basisrohres befindet sich in einem gepanzerten Aufsatz an der rechten Turmseite vor der Kommandantenkuppel. Der Ausblick ist mit einem Schutzglas versehen, das vor Witterungseinflüssen, Staub und kleineren Splittern schützen soll. An der linken Seite des Basisrohres befindet sich eine weitere Prismenbaugruppe die den Strahlengang zweimal um 90 Grad so umlenkt, dass der Strahlengang bei Verdrehung der Längsachse des Basisrohres korrekt vom Kopfspiegel des Zielfernrohres aufgenommen werden kann. Die schwenkbare Längsachse des Basisrohres verläuft aus diesem Grund auch durch die Querachse des Kopfspiegels des Zielfernrohres, so dass alle Bewegungen optisch synchron verlaufen. Über einen Hebel ist das Basisrohr mit der Kanonenwiege verbunden und folgt so den Bewegungen der Kanone. Die linke Prismenbaugruppe des Basisrohres befindet sich geschützt im gepanzerten Aufsatz des Spiegelkopfes des Zielfernohres. Für Instandsetzungsarbeiten sind an den Ausblicköffnungen der gepanzerten Aufsätze entsprechende Deckel vorhanden, die auch Zugriff auf die Trockenpatronen mit Kieselgel ermöglichen. Die Schutzgläser können bei Beschädigungen unkompliziert getauscht werden. Vor dem Schutzglas des Zielfernrohres ist zusätzlich ein Scheibenwischer angebracht, der von innen durch den Richtschützen mit einem Hebel betätigt werden kann.

Die Messmethoden Der Zielfernrohr-Entfernungsmesser ermöglicht die Messung von Entfernungen sowohl monokular im Schnittbildverfahren als auch stereoskopisch im Raumbildmessverfahren. Für das Messen während der Bewegung des eigenen Panzers ist das Basisrohr abhängig von der Kanone stabilisiert, was allerdings die Stabilisierungsgüte im Vergleich zum unabhängig stabilisierten Kopfspiegel des Zielfernrohres herabsetzt. Das Handbuch fordert folgerichtig, die Entfernung soll so oft als im Gefecht möglich ist aus dem Stand gemessen werden. Die von der Kanone abhängige Stabilisierung des Basisrohres hat überdies zur Folge, dass beim Nachladen der Kanone die Entfernungsmessung während etwa mindestens 7 Sekunden nicht möglich ist, weil sich die Kanone arretiert im Ladewinkel befindet. Ungeachtet der beschriebenen Erschwernisse fordert das Handbuch, dass der Richtschütze das Messen von Entfernungen intensiv und systematisch auch in der Bewegung zu üben hat. Das Prinzip der Entfernungsmessung beruht auf

der einfachen Ermittlung der Entfernung aus der Beziehung von

Breite der Messbasis von 1500 mm zum Winkel Alpha

zwischen den Strahlengängen vom Ziel zum rechten und linken

Objektiv. Durch

Verschieben der Mess-Linsen im Entfernungskompensator werden die obere und

die untere Hälfte des Bildes so zueinander bewegt, dass sie

entsprechend des gewählten Messverfahrens ausgerichtet zueinander

im Sichtfeld zu sehen sind. Bei guter Sichtbarkeit der Zielkonturen

wird das Hauptverfahren (Bild 8) angewendet, bei dem die obere und die

untere sichtbare Hälfte der Zielkontur passend

und ausgerichtet zueinander übereinander gestellt werden. Bei ungünstigen Sichtbedingungen

oder schlecht erkennbaren Zielkonturen (Bild 9) kann durch Umstellen der Bilddoppelungseinrichtung erreicht werden, dass

jeweils in der oberen wie auch in der unteren Hälfte des Schnittbildes

die Zielkontur vollständig sichtbar ist Beim Messen muss

dann eine markante äußere Kante der Zielkontur jeden

Teilbildes bündig zueinander

ausgerichtet werden. Während des

Messvorganges wird die Hohlachse mit dem Entfernungsnocken

und den Ballistiknocken verdreht. Dadurch wird zeitgleich die

Schussentfernung eingestellt und durch Verschieben der Strichplatte

mit den Richtmarken der erforderliche Visierwinkel eingestellt.

Mit Abschluss der Entfernungsmessung muss der Richtschütze

nur noch die zentrale Hauptrichtmarke oder bei Berücksichtigung

von seitlichen Bewegungen von Ziel oder eigenem Panzer bzw.

bei Seitenwind eine

der seitlichen Nebenrichtmarken auf das Ziel bringen und das Feuer

eröffnen. Die Ablesemarke im oberen Teil des Sichtfeldes

deckt sich mit der gemessenen Entfernung. Die Genauigkeit der Entfernungsbestimmung gemäß der Handbücher in Verbindung mit den Angaben der Schusstafel für die mit dem TPD2-49 zur damaligen Zeit benutzten APFSDS-Geschosse BM9 bzw. BM12 ergibt nach Interpolierung folgende Treffbereiche für eine Zielhöhe von etwa 1,20 Meter.

Die tatsächliche technische Genauigkeit wurde später in einer Erprobung in den USA sogar als um etwa 0,5 % präziser ermittelt. Damit wird eine höhere Messgenauigkeit als beim Schnittbildentfernungsmesser des Kampfpanzers M48 bestätigt. Es ist dabei aber zu beachten, dass unter Gefechtsbedingungen die Genauigkeit der Richtschützen regelmäßig nachlässt. Etwaige Messfehler werden jedoch durch die hohe Rasanz der Flugbahn der APFSDS-Geschosse in ausreichendem Maße kompensiert, wie die Tabelle zeigt. Die Bedienelemente des Zielfernrohr-Entfernungsmessers

Die Arbeitsverfahren TPD2-49

Fazit Als die Serienfertigung

des T-64A ab 1969 aufgenommen wurde, bildete der Zielfernrohr-Entfernungsmesser

TPD2-49 die Kernbaugruppe seiner Feuerleitanlage. Auf Grund

der gesammelten Erfahrungen mit dem TPD-43B war die Konstruktion

des TPD2-49 ausgereift und zuverlässig. Der TPD2-49

wurde deswegen zunächst nicht nur im T-64A verwendet, sondern sogar in den ersten

Kampfpanzern T-80 sowie im T-72. Inzwischen hatte jedoch die

Laser-Technologie große Fortschritte gemacht, die es zunehmend

erlaubte

Laser-Entfernungsmesser kostengünstig bei akzeptablen Baugrößen

mit den Zielfernrohren zu kombinieren. Das

erhöhte die Messgenauigkeit unabhängig von der Entfernung

auf etwa ±10 Meter, verringerte

den Zeitaufwand für die Messungen erheblich und erlaubte genaue Messungen

auch unter komplizierten Sichtbedingungen. Die Kampfpanzer T-72

wurden nach relativ kurzer Zeit nun mit dem moderneren Zielfernrohr-Entfernungsmesser

TPD-K1 ausgestattet. Die T-64B und T-80B erhielten hingegen

die wesentlich moderneren, aber auch kostenintensiveren Feuerleitanlagen

mit dem Zielfernrohr-Entfernungsmesser

1G42, die über eine unabhängige Stabilisierung

der Visierlinien in zwei Ebenen verfügten.

Wichtige Kenndaten des Zielfernrohres TPD2-49

Quellenangaben: Bildquellen |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

(TPS1) mit unabhängiger Visierlinienstabilisierung

in der Vertikalen entwickelt worden. Auf der Grundlage dieses

TPS1 entstand zunächst ein "Panzer-Zielfernrohr-Entfernungsmesser,

Stabilisiert" (TPDS) mit einer Messbasis von 1100 mm,

der 1975 im Objekt 430 verwendet wurde, dem zukünftigen T-64.

Im Laufe der Entwicklungsarbeiten entstand daraus der

(TPS1) mit unabhängiger Visierlinienstabilisierung

in der Vertikalen entwickelt worden. Auf der Grundlage dieses

TPS1 entstand zunächst ein "Panzer-Zielfernrohr-Entfernungsmesser,

Stabilisiert" (TPDS) mit einer Messbasis von 1100 mm,

der 1975 im Objekt 430 verwendet wurde, dem zukünftigen T-64.

Im Laufe der Entwicklungsarbeiten entstand daraus der