Ladeautomat

des AMX-13 / Jagdpanzer Kürassier

Die Entwicklungsarbeiten zu

einem neuen leichten Panzer begannen im Auftrag der französischen

Regierung im Jahr 1946. Schon 1949 wurde ein erstes Muster

vorgestellt. Im Jahr 1951 begann die Serienproduktion. Der Turm des

AMX-13 wurde auch für den österreichischen Jagdpanzer Kürassier

übernommen, der sich noch im aktiven Dienst befindet.

Für

diesen Panzer wurde ein völlig neuartiger Turm vom Typ FL-10

entwickelt. Die Turmbasis und das Turmoberteil bilden getrennte

Baugruppen. Auf diesem Foto eines AMX-13 im Militärmuseum

Dresden, Deutschland ist dieser Aufbau gut zu erkennen. Die

Turmbasis gewährleistet das horizontale Richten und mit dem in

einem Gelenk aufgehängten Oberteil wird das vertikale Richten

sichergestellt. Die ursprüngliche 75 mm Kanone ist starr in der

Turmfront eingebaut. Es gibt nur ein bewegliches, rücklaufendes

Bauteil im Turm, das Bodenstück. Im Turmheck befinden sich 2

Ladetrommeln mit einem Fassungsvermögen von jeweils 6

Schuss. Durch die starre Anordnung von Kanone und

Ladetrommeln konnte man einen recht unkomplizierten

automatischen Lader installieren. Für die später eingebaute 105 mm Kanone M-57

des österreichischen Jagdpanzers Kürassier konnte der Lader

fast vollständig übernommen werden. Für

diesen Panzer wurde ein völlig neuartiger Turm vom Typ FL-10

entwickelt. Die Turmbasis und das Turmoberteil bilden getrennte

Baugruppen. Auf diesem Foto eines AMX-13 im Militärmuseum

Dresden, Deutschland ist dieser Aufbau gut zu erkennen. Die

Turmbasis gewährleistet das horizontale Richten und mit dem in

einem Gelenk aufgehängten Oberteil wird das vertikale Richten

sichergestellt. Die ursprüngliche 75 mm Kanone ist starr in der

Turmfront eingebaut. Es gibt nur ein bewegliches, rücklaufendes

Bauteil im Turm, das Bodenstück. Im Turmheck befinden sich 2

Ladetrommeln mit einem Fassungsvermögen von jeweils 6

Schuss. Durch die starre Anordnung von Kanone und

Ladetrommeln konnte man einen recht unkomplizierten

automatischen Lader installieren. Für die später eingebaute 105 mm Kanone M-57

des österreichischen Jagdpanzers Kürassier konnte der Lader

fast vollständig übernommen werden.

Es handelt sich um eine halbautomatische

Lade- und Auswurfeinrichtung. Mit ihrer Hilfe wird eine

Schussfolge von 10 - 12 Schuss pro Minute erreicht. Der

Rücklauf sichert die Energie für den Zuführermechanismus

ab. Zum Nachladen der Trommeln muss der Panzer das Gefechtsfeld

verlassen. Dabei werden die Patronen über zwei Luken im Turmdach in die

Ladetrommeln eingeführt.

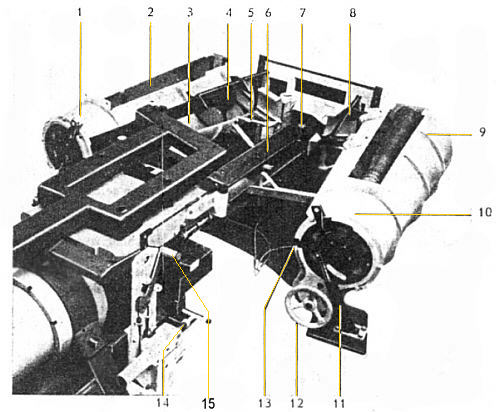

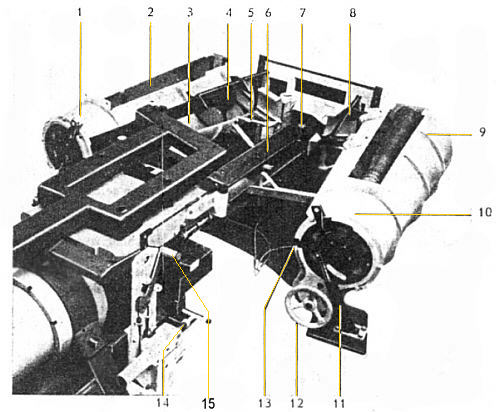

A ufbau:In

jede Ladetrommel können 6 Granaten aufmunitioniert werden. Die

Ladetrommeln bestehen aus Blechmänteln (9) mit eingebauten

drehbaren Granatsternen (4). ufbau:In

jede Ladetrommel können 6 Granaten aufmunitioniert werden. Die

Ladetrommeln bestehen aus Blechmänteln (9) mit eingebauten

drehbaren Granatsternen (4).

Die Trommeln haben

je einen Einfüll- (2) und eine Abroll- öffnung (3).

Jeder

der beiden Granatsterne wird mit einem Spannrad (12) vorgespannt.

Die der roten Marke (13) gegenüber-stehende Zahl gibt die

Anzahl der in der Trommel befindlichen Granaten an. Spätere Varianten

besitzen einen mechanischen

Antrieb für die Ladetrommeln.

Bei der Entnahme

der Granaten aus der Trommel wird durch die Kraft der vorgespannten

Vierkant-Drehfedern der Granatstern in die gewünschte Stellung

gedreht. Beim Wechsel der Granatsterne von einer Stellung in die

andere werden die sehr starken Drehbewegungen durch den

hydraulischen Dämpfer (11) gedämpft. Die Drehbewegungen werden durch den

Trommelwähler (14)

ausgelöst. Durch Drehen des Griffes (14) nach links oder rechts

wird die entsprechende Ladetrommel vorgewählt, das heißt

der entsprechende Kabelzug in Eingriff gebracht. Beim Ziehen des

Griffes wird über den gewählten Kabelzug eine Klinke an

der entsprechenden Ladetrommel entsichert - der Granatstern

dreht sich, und die Patrone rollt durch die Abrollöffnung (3)auf

die Laderinne. Mit dem Ansetzer- Auslösehebel (15) wird der

Ansetzer (7) freigegeben und die in der Laderinne

(6) befindliche Patrone wird in das Patronenlager geschoben.. An den

Abrollöffnungen angebrachte Granatsperren (8) verhindern, dass

beim vollständigen Aufmunitionieren die zuerst eingefüllten

Granaten ungewollt aus den Trommel rollen. Die Granatsperren werden

durch die hinten an den Ladetrommeln befestigten Segmente gesteuert

und wirken automatisch.

Die oben auf dem Turmheck befindlichen

Ladetüren ermöglichen das "Einfüllen" der

Granaten in die Ladetrommeln. Sie können von innen mit den

Ladetürverriegelungen gesichert werden. Die Ladetür über der rechten

Trommel, hier der Turm eines österreichischen Jagdpanzers Kürassier,

ist im linken Foto gut zu erkennen. Die oben auf dem Turmheck befindlichen

Ladetüren ermöglichen das "Einfüllen" der

Granaten in die Ladetrommeln. Sie können von innen mit den

Ladetürverriegelungen gesichert werden. Die Ladetür über der rechten

Trommel, hier der Turm eines österreichischen Jagdpanzers Kürassier,

ist im linken Foto gut zu erkennen.

Für das Nachladen

der Trommeln stehen beispielsweise beim Jagdpanzer Kürassier

weitere 31 Granatpatronen vom Kaliber 105mm zur Verfügung.

Davon sind 5 Patronen im Turmkorb vor dem Kommandantensitz untergebracht

und 26 Patronen befinden sich in Halterungen in der Wanne des

Panzers. Eine Patrone soll sich im Einsatzfall bereits im Patronenlager

der Kanone befinden.

Im Notbetrieb

ist es dem Kommandanten möglich die Kanone manuell aus der Munitionshalterung

vor seinem Sitz nachzuladen. Allerdings ist der verfügbare Raum

so erheblich eingeschränkt, das der Zeitbedarf bis zum Abschluß

des manuellen Ladens sehr hoch sein dürfte. Da die Ladeautomatik

zuverlässig funktioniert und auch mechanisch relativ robust

gebaut ist, wird es nur in seltenen Fällen notwendig sein manuell

nachzuladen.

Bedienung:

Das Laden durch die Ladeautomatik

kann wahlweise vom Platz des Kommandanten oder des Richtschützen

aus erfolgen. Zuerst muß die Marschzurrung der gewählten Munitionstrommel

gelöst werden. Der Kommandant dreht nun mit seinem seitlich

an der Kanone befindlichen Handrad die Ladetrommel bis die nächste

Patrone aus der Ladetrommel in die Patronenführung und dann

in die Laderinne der Ansetzvorrichtung gleitet. Will der Richtschütze

das Laden übernehmen, dann ist zunächst das Betätigungsgetriebe

für die Ladetrommeln mit einem Hebel umzustellen.

Durch

Betätigen des Ansetzerhebels wird die beim Rücklauf gespannte

Feder des Ansetzers freigegeben und schiebt die Patrone ins

Patronenlager. Der Rand der Hülse drückt die Auswerferkrallen

nach hinten und der Verschlußkeil schließt sich.

Im

linken Bild sieht man vom Platz des Kommandanten nach

oben in das Turmheck. Links oben befindet sich das Bodenstück

der Kanone mit dem Öffnerhebel an der Unterseite. Das große

schwarze Handrad ist der Hilfstrieb des Richtschützen. Oberhalb

des Handrades befindet sich der rote Umschalthebel für den Kommandanten

bzw. Richtschützen-Betrieb. Rechts vom Handrad ist das Getriebe

an dem die Antriebswelle des Kommandanten-Handrades endet. Das

rechte Bild zeigt die mechanische Ansetzervorrichtung

mit der Laderinne. Unterhalb der Laderinne befindet sich die

Teleskopstange mit der Ansetzerfeder. Die Stange wird beim Rücklauf

vom Bodenstück nach hintengeschoben, dabei spannt sich die Ansetzerfeder.

Der Mitnehmer des Ansetzers wird nach unten abgesenkt und gibt

den Weg zum Auswerfen der leeren Patronenhülse frei. Beim Rücklauf

wird gleichzeitig die Auswurfluke geöffnet und verriegelt und

die Feder für das Schließen der Auswurfluke gespannt. Die Patronenhülse

wird nach hinten ausgeworfen, gleitet dabei über den Entarretierungshebel

der Feder der Auswurflukenschließeinrichtung und fällt hinter dem Panzer zu Boden.

Der Entarretierungshebel schlägt zurück und gibt die Auswurflukeschließvorrichtung

frei.

Die Auswurfluke schließt sich und wird verriegelt, der Mitnehmer

des Ansetzers geht wieder in seine Ausgangsstellung. Die nächste Patrone kann

jetzt geladen werden.

Sicherungen:

Bei geschlossenem Verschluss ist der

Trommelwähler durch einen Schließkolben und ein

Sperrgestänge blockiert, um zu verhindern, dass bei

geladener Kanone eine Granate aus der Ladetrommel entnommen werden

kann. Nach erfolgter Betätigung des Trommelwählers bleibt

der Griff in ausgezogener Stellung blockiert, damit vor erfolgtem

Rohrücklauf keine weitere Granate auf die Ladeschaufel gelangen

kann.

Am

Bodenstück ist eine Auflaufkurve (4) angeschraubt, die den

Griff des Trommelwählers beim Rücklauf der Kanone

entriegelt und ihn wieder in seine Ausgangslage gleiten lässt.

Eine

Marschsicherung verhindert das selbstätige Drehen der Ladetrommeln,

so das es nicht zum unbeabsichtigten Herausfallen von Patronen

aus den Ladetrommeln kommen kann

Das

linke Bild zeigt den Turm des AMX-13. Gut erkennbar ist die

Hülsenauswurfluke am Heck des Turmes. Auf der oberen Fläche

des Hecks befinde Das

linke Bild zeigt den Turm des AMX-13. Gut erkennbar ist die

Hülsenauswurfluke am Heck des Turmes. Auf der oberen Fläche

des Hecks befinde

n sich rechts und links die beiden Luken zum

aufmunitionieren der beiden Ladetrommeln.

Im Rahmen von Kampfwertsteigerungen wurden später

größerkalibrige Kanonen der Kaliber 90 mm und 105 mm

eingebaut, wobei der automatische Lader mit geringfügigen

Modifizierungen weiterverwendet werden konnte.

Zum Teil sind der

AMX-13 und seine Weiterentwicklungen noch heute im Truppeneinsatz,

wie dieser österreichische Jagdpanzer Kürassier. Dieser

hat den Turm des AMX-13 der weitgehend an die Anforderungen des österreichischen

Bundesheeres angepasst wurde. Insbesondere die Feuerleitanlage

und die Panzerwanne sind eine

eigenständige österreichische Entwicklungen.

Ein Dank geht auch an Peter Lau aus Singapore, der mich am

Anfang mit

technischen Skizzen unterstützt

hat.

|

Für

diesen Panzer wurde ein völlig neuartiger Turm vom Typ FL-10

entwickelt. Die Turmbasis und das Turmoberteil bilden getrennte

Baugruppen. Auf diesem Foto eines AMX-13 im Militärmuseum

Dresden, Deutschland ist dieser Aufbau gut zu erkennen. Die

Turmbasis gewährleistet das horizontale Richten und mit dem in

einem Gelenk aufgehängten Oberteil wird das vertikale Richten

sichergestellt. Die ursprüngliche 75 mm Kanone ist starr in der

Turmfront eingebaut. Es gibt nur ein bewegliches, rücklaufendes

Bauteil im Turm, das Bodenstück. Im Turmheck befinden sich 2

Ladetrommeln mit einem Fassungsvermögen von jeweils 6

Schuss. Durch die starre Anordnung von Kanone und

Ladetrommeln konnte man einen recht unkomplizierten

automatischen Lader installieren. Für die später eingebaute

Für

diesen Panzer wurde ein völlig neuartiger Turm vom Typ FL-10

entwickelt. Die Turmbasis und das Turmoberteil bilden getrennte

Baugruppen. Auf diesem Foto eines AMX-13 im Militärmuseum

Dresden, Deutschland ist dieser Aufbau gut zu erkennen. Die

Turmbasis gewährleistet das horizontale Richten und mit dem in

einem Gelenk aufgehängten Oberteil wird das vertikale Richten

sichergestellt. Die ursprüngliche 75 mm Kanone ist starr in der

Turmfront eingebaut. Es gibt nur ein bewegliches, rücklaufendes

Bauteil im Turm, das Bodenstück. Im Turmheck befinden sich 2

Ladetrommeln mit einem Fassungsvermögen von jeweils 6

Schuss. Durch die starre Anordnung von Kanone und

Ladetrommeln konnte man einen recht unkomplizierten

automatischen Lader installieren. Für die später eingebaute  ufbau:In

jede Ladetrommel können 6 Granaten aufmunitioniert werden. Die

Ladetrommeln bestehen aus Blechmänteln (9) mit eingebauten

drehbaren Granatsternen (4).

ufbau:In

jede Ladetrommel können 6 Granaten aufmunitioniert werden. Die

Ladetrommeln bestehen aus Blechmänteln (9) mit eingebauten

drehbaren Granatsternen (4). Die oben auf dem Turmheck befindlichen

Ladetüren ermöglichen das "Einfüllen" der

Granaten in die Ladetrommeln. Sie können von innen mit den

Ladetürverriegelungen gesichert werden. Die Ladetür über der rechten

Trommel, hier der Turm eines österreichischen Jagdpanzers Kürassier,

ist im linken Foto gut zu erkennen.

Die oben auf dem Turmheck befindlichen

Ladetüren ermöglichen das "Einfüllen" der

Granaten in die Ladetrommeln. Sie können von innen mit den

Ladetürverriegelungen gesichert werden. Die Ladetür über der rechten

Trommel, hier der Turm eines österreichischen Jagdpanzers Kürassier,

ist im linken Foto gut zu erkennen.

Das

linke Bild zeigt den Turm des AMX-13. Gut erkennbar ist die

Hülsenauswurfluke am Heck des Turmes. Auf der oberen Fläche

des Hecks befinde

Das

linke Bild zeigt den Turm des AMX-13. Gut erkennbar ist die

Hülsenauswurfluke am Heck des Turmes. Auf der oberen Fläche

des Hecks befinde