|

|

Die Feuerleitanlage des M1A1

Abrams

Part 1

Part

2

Dem

Richtschützen des M1 stehen zwei Zielfernrohre zur Verfügung,

Ein Hauptzielfernrohr mit stabilisierter Visierlinie in der

vertikalen Ebene, integriertem Laser-Entfernungsmesser und Wärmebildkanal.

Der Ausblick befindet sich auf dem Turmdach. Das zweite Zielfernrohr

ist ein teleskopisches Tagzielfernrohr, das als Hilfszielfernrohr

bei Ausfall des Hauptzielfernrohres zur Verfügung steht. Dem

Richtschützen des M1 stehen zwei Zielfernrohre zur Verfügung,

Ein Hauptzielfernrohr mit stabilisierter Visierlinie in der

vertikalen Ebene, integriertem Laser-Entfernungsmesser und Wärmebildkanal.

Der Ausblick befindet sich auf dem Turmdach. Das zweite Zielfernrohr

ist ein teleskopisches Tagzielfernrohr, das als Hilfszielfernrohr

bei Ausfall des Hauptzielfernrohres zur Verfügung steht.

Bei

der Entwicklung des Hauptzielfernrohres entschlossen sich die

Konstrukteure auf die Stabilisierung der Visierlinie in zwei

Ebenen zu verzichten. Man war zur Auffassung gelangt, dass die

Stabilisierungsgenauigkeit nur in der vertikalen Ebene ausreichend hoch sein, um alle potentiellen

Ziele auf dem Gefechtsfeld treffsicher bekämpfen zu können.

Die Wahrscheinlichkeit, im realen Gefecht auf größere Entfernungen

aus der Bewegung bzw. aus dem Stand auf Ziele zu schießen, die

sich in Flankenfahrt befinden, wurde als relativ gering eingeschätzt.

Deshalb wollte man die Kompliziertheit des Systems verringern

und die Kosten senken. Allerdings zeigte sich, dass das neue

Zielfernrohr aufwendiger als das Zielfernrohr des Konkurrenten

Leopard 2 war und in einigen Kenndaten sogar ungünstigere

Werte besitzt. Dennoch hat sich das Zielfernrohr in realen Gefechten

als durchaus robust und ausreichend genau erwiesen.

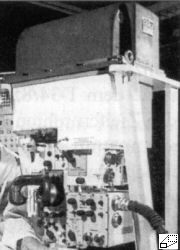

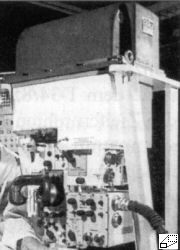

Das folgende Bild zeigt einen Blick auf des Arbeitsplatz

des Richtschützen im M1 bzw. M1A1. In der Turmdecke aufgehängt,

befindet

sich das modulartig aufgebaute Hauptzielfernrohr. Es stehen

zwei Vergrößerungen zur Verfügung, eine 9,5fache und eine 3fache

Vergrößerung im Tagkanal, sowie eine 9,8fache und eine 3fache

Vergrößerung im Wärmebildkanal. Der mechanische Hebel zum Wechseln

der Vergrößerung für den Tagkanal befindet sich unterhalb des

Okulars an der Gehäuseunterkante und für das Wärmebildmodul

rechts vom Okular zwischen den beiden Bedienblöcken. Zusätzlich ist ein 1:1 Einblick oberhalb des Okulars

vorhanden, der einen stabilisierten, direkten Blick ins Gelände

ermöglicht. Der monokulare Einblick des Hauptzielfernrohres mit

dem breiten Stirnschutz wird links flankiert vom Modul des Laser-Entfernungsmessers

und rechts vom Wärmebild-Modul. Die Module können bei Ausfällen

rasch ausgebaut und ersetzt werden. Unter dem Hauptzielfernrohr

befinden sich die Richtgriffe der elektrohydraulischen Richtanlage.

Links hinter den Richtgriffen befindet sich eine Handkurbel,

mit dem Abfeuerungsknopf der Kanone, für das manuelle Richten in der Vertikalen.

Rechts von den Richtgriffen befindet sich in hängender Position

die Handkurbel für das manuelle Drehen des Turmes. Der manuelle

Richtantrieb für den Turm muss durch Betätigen eines Handhebels

freigegeben werden, bei Nichtbenutzung ist die Kurbel über eine

Kupplung vom Getriebe abgetrennt. befindet

sich das modulartig aufgebaute Hauptzielfernrohr. Es stehen

zwei Vergrößerungen zur Verfügung, eine 9,5fache und eine 3fache

Vergrößerung im Tagkanal, sowie eine 9,8fache und eine 3fache

Vergrößerung im Wärmebildkanal. Der mechanische Hebel zum Wechseln

der Vergrößerung für den Tagkanal befindet sich unterhalb des

Okulars an der Gehäuseunterkante und für das Wärmebildmodul

rechts vom Okular zwischen den beiden Bedienblöcken. Zusätzlich ist ein 1:1 Einblick oberhalb des Okulars

vorhanden, der einen stabilisierten, direkten Blick ins Gelände

ermöglicht. Der monokulare Einblick des Hauptzielfernrohres mit

dem breiten Stirnschutz wird links flankiert vom Modul des Laser-Entfernungsmessers

und rechts vom Wärmebild-Modul. Die Module können bei Ausfällen

rasch ausgebaut und ersetzt werden. Unter dem Hauptzielfernrohr

befinden sich die Richtgriffe der elektrohydraulischen Richtanlage.

Links hinter den Richtgriffen befindet sich eine Handkurbel,

mit dem Abfeuerungsknopf der Kanone, für das manuelle Richten in der Vertikalen.

Rechts von den Richtgriffen befindet sich in hängender Position

die Handkurbel für das manuelle Drehen des Turmes. Der manuelle

Richtantrieb für den Turm muss durch Betätigen eines Handhebels

freigegeben werden, bei Nichtbenutzung ist die Kurbel über eine

Kupplung vom Getriebe abgetrennt.

Die

Bedienelemente des Hauptzielfernrohres zeigt das linke Bild.

Oberhalb des Okulars befindet sich die Umschaltung der drei

Betriebsstufen der Feuerleitanlage MANUAL - NORMAL - EMERGENCY

sowie ein Dimmer und ein Testschalter für die Signalleuchten.

Darüber, im Bild nicht sichtbar, befindet sich der Hebel zum

Einschwenken des Prismas der Feldjustieranlage in das Sichtfeld

des Zielfernrohres. Unterhalb des Okulars befinden sich die zwei Potentiometer für

den vertikalen und horizontalen Driftabgleich und rechts daneben

ein mechanischer Drehgriff für die Lichtfilter. Links unterhalb

befindet sich der Munitionswahlschalter und davon rechts der

Waffenwahlschalter der elektrischen Abfeuerung für kanone bzw.

Turm-MG. An der Unterkante

ist der mechanische Hebel der Vergrößerungsumschaltung des Tagkanals

angebracht. Die

Bedienelemente des Hauptzielfernrohres zeigt das linke Bild.

Oberhalb des Okulars befindet sich die Umschaltung der drei

Betriebsstufen der Feuerleitanlage MANUAL - NORMAL - EMERGENCY

sowie ein Dimmer und ein Testschalter für die Signalleuchten.

Darüber, im Bild nicht sichtbar, befindet sich der Hebel zum

Einschwenken des Prismas der Feldjustieranlage in das Sichtfeld

des Zielfernrohres. Unterhalb des Okulars befinden sich die zwei Potentiometer für

den vertikalen und horizontalen Driftabgleich und rechts daneben

ein mechanischer Drehgriff für die Lichtfilter. Links unterhalb

befindet sich der Munitionswahlschalter und davon rechts der

Waffenwahlschalter der elektrischen Abfeuerung für kanone bzw.

Turm-MG. An der Unterkante

ist der mechanische Hebel der Vergrößerungsumschaltung des Tagkanals

angebracht.

Rechts von diesen Bedienfeldern schließt sich

das Bedienfeld des Wärmebildmoduls an. Von oben links nach rechts

der Kontrastwähler, der Polaritätsumschalter (warm = rot bzw.

warm = weiß), der Dimmer des Strichbildes, eine grüne und eine

rote Leuchte für den Betriebsstatus READY oder FAULT. Unter

dem Kontrastwähler befindet sich der EIN-STANDBY-AUS-Schalter,

rechts daneben ein Potentiometer für die Empfindlichkeit des

Wärmebildsensors, und ein Dimmer für die Symbole und die Entfernungsanzeig

im Okular. Unten links befindet sich ein Testschalter und rechts

daneben die Potentiometer für die Justierung des Hauptzielfernrohres

in der vertikalen und horizontalen Ebene über die Feldjustieranlage.. Oberhalb dieses Bedienfeldes

befindet sich der Hebel zum Wechseln der Vergrößerung des Wärmebildkanals.

Über dem Vergrößerungsumschalter befindet sich ein Potentiometer

zum Focussieren des Wärmebildmoduls von 50 Meter bis unendlich,

sowie ein weiterer Wahlschalter für die Einstellung der Empfindlichkeit

des Wärmebildmoduls.

Das

Modul des Laser-Entfernungsmessers ist hängend links am Hauptzielfernrohrgehäuse

befestigt. Es befindet sich nur ein Bedienelement darauf, ein

Dreistellungsschalter. In Mittelstellung ist der Entfernungsmesser

ausgeschaltet, in den weiteren Stellungen ist der Laser scharfgeschaltet.

In der Stellung ARM LAST RTN berücksichtigt der Laser nur den

letzten reflektierten Laserstrahl, in der Stellung ARM 1ST RTN

nur den ersten reflektierten Laserstrahl. Dadurch können je

nach Geländebedingungen Fehlmessungen durch Mehrfachreflektionen

vermieden werden. Der Messbereich des Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat-Lasers beträgt 200 bis 7990 Meter, bei einer Messgenauigkeit

von ±10 Metern. Entfernungen oberhalb 4000 Metern werden nicht

mehr automatisch in den ballistischen Rechner übergeben. Die

Entfernung wird 4stellig im Okular angezeigt. Betriebsstörungen

werden mit dem Symbol F rechts oberhalb der Entfernungsanzeige

signalisiert. Ein waagerechter Strich über der Entfernungsanzeige

wird eingeleuchtet, wenn Mehrfachreflektionen auftreten. Bei

Fehlmessungen blinkt die Entfernungsanzeige mit vier Nullen

auf. Zusätzlich übernimmt das Entfernungsmessermodul die Aufgabe

ein rötliches Strichbild über einen Strahlenteiler und Prismen in

den Strahlengang des Okulars einzuleuchten. Der bewegliche Strahlenteiler

dient dazu, das Strichbild horizontal auszulenken, um notwendige

Vorhalten für bewegliche Ziele zur berücksichtigen. Diese Doppelfunktion

gewährleistet auch, dass die Entfernungsmessmarke immer mit

dem Zentrum des Strichbildes zusammenfällt. Das

Modul des Laser-Entfernungsmessers ist hängend links am Hauptzielfernrohrgehäuse

befestigt. Es befindet sich nur ein Bedienelement darauf, ein

Dreistellungsschalter. In Mittelstellung ist der Entfernungsmesser

ausgeschaltet, in den weiteren Stellungen ist der Laser scharfgeschaltet.

In der Stellung ARM LAST RTN berücksichtigt der Laser nur den

letzten reflektierten Laserstrahl, in der Stellung ARM 1ST RTN

nur den ersten reflektierten Laserstrahl. Dadurch können je

nach Geländebedingungen Fehlmessungen durch Mehrfachreflektionen

vermieden werden. Der Messbereich des Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat-Lasers beträgt 200 bis 7990 Meter, bei einer Messgenauigkeit

von ±10 Metern. Entfernungen oberhalb 4000 Metern werden nicht

mehr automatisch in den ballistischen Rechner übergeben. Die

Entfernung wird 4stellig im Okular angezeigt. Betriebsstörungen

werden mit dem Symbol F rechts oberhalb der Entfernungsanzeige

signalisiert. Ein waagerechter Strich über der Entfernungsanzeige

wird eingeleuchtet, wenn Mehrfachreflektionen auftreten. Bei

Fehlmessungen blinkt die Entfernungsanzeige mit vier Nullen

auf. Zusätzlich übernimmt das Entfernungsmessermodul die Aufgabe

ein rötliches Strichbild über einen Strahlenteiler und Prismen in

den Strahlengang des Okulars einzuleuchten. Der bewegliche Strahlenteiler

dient dazu, das Strichbild horizontal auszulenken, um notwendige

Vorhalten für bewegliche Ziele zur berücksichtigen. Diese Doppelfunktion

gewährleistet auch, dass die Entfernungsmessmarke immer mit

dem Zentrum des Strichbildes zusammenfällt.

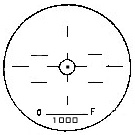

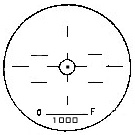

Der

Aufbau des Strichbildes entspricht dem bisherigen Standard für

Zielfernrohre. Ziele werden mit dem zentralen Kreuz angerichtet.

Der Punkt in der Mitte des Kreises entspricht der Laser-Messmarke.

Die senkrechten und waagerechten Striche dienen als Hilfsrichtmarken

zur Berücksichtigung von Vorhalten und zur Korrektur des Feuers

bei Ausfall der automatischen Feuerleitanlage. Der

Aufbau des Strichbildes entspricht dem bisherigen Standard für

Zielfernrohre. Ziele werden mit dem zentralen Kreuz angerichtet.

Der Punkt in der Mitte des Kreises entspricht der Laser-Messmarke.

Die senkrechten und waagerechten Striche dienen als Hilfsrichtmarken

zur Berücksichtigung von Vorhalten und zur Korrektur des Feuers

bei Ausfall der automatischen Feuerleitanlage.

Unten wird

Digital die gemessenen Entfernung angezeigt. Darüber befindet

sich der beschriebene

Balken für Mehrfachreflektionen, links die Feuerbereitanzeige

und rechts das F für die Anzeige von Fehlfunktionen.

Dieses Bild zeigt einen Blick auf die Richtgriffe der elektrohydraulischen

Richtanlage. An jedem der beiden Griffe befinden sich drei,

in ihrer Funktion identische Schalter. Mit den Fingern ist der

Sicherheitsschalter gedrückt zu halten, mit dem die Sicherheitsblockierung

der Waffenstabilisierung freigegeben wird. Mit den Zeigefingern

wird die elektrische Abfeuerung betätigt. Dazu ist der Waffenwahlschalter

nach Bedarf auf Kanone oder Turm-MG zu stellen. Mit den Daumen wird

der Taster des Laser-Entfernungsmessers auf den Innenseiten

der Richtgriffe betätigt. Links oberhalb der Richtgriffe befindet

sich ein großer roter Griff, mit dem bei Ausfall der Stromversorgung

die Kanone manuell abgefeuert werden kann. Dazu muss der rote

Griff rasch verdreht werden, wobei ein Generator soviel Strom

an den Zündstift der elektrischen Abfeuerung der Kanone abgibt,

das die Treibladung zünden kann. Gut sichtbar ist links die

Kurbel der Hydraulikpumpe der manuellen Höhenrichtanlage mit

dem roten Abfeuerungsknopf und hinter dem rechten Richtgriff

die hängende Kurbel des manuellen Seitenrichtgetriebes.

Dieses Bild zeigt einen Blick auf die Richtgriffe der elektrohydraulischen

Richtanlage. An jedem der beiden Griffe befinden sich drei,

in ihrer Funktion identische Schalter. Mit den Fingern ist der

Sicherheitsschalter gedrückt zu halten, mit dem die Sicherheitsblockierung

der Waffenstabilisierung freigegeben wird. Mit den Zeigefingern

wird die elektrische Abfeuerung betätigt. Dazu ist der Waffenwahlschalter

nach Bedarf auf Kanone oder Turm-MG zu stellen. Mit den Daumen wird

der Taster des Laser-Entfernungsmessers auf den Innenseiten

der Richtgriffe betätigt. Links oberhalb der Richtgriffe befindet

sich ein großer roter Griff, mit dem bei Ausfall der Stromversorgung

die Kanone manuell abgefeuert werden kann. Dazu muss der rote

Griff rasch verdreht werden, wobei ein Generator soviel Strom

an den Zündstift der elektrischen Abfeuerung der Kanone abgibt,

das die Treibladung zünden kann. Gut sichtbar ist links die

Kurbel der Hydraulikpumpe der manuellen Höhenrichtanlage mit

dem roten Abfeuerungsknopf und hinter dem rechten Richtgriff

die hängende Kurbel des manuellen Seitenrichtgetriebes.

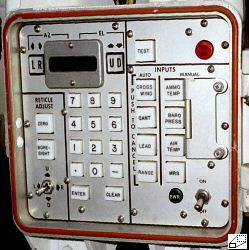

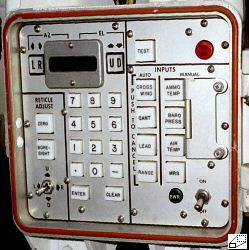

Die

Feuerleitanlage ist mit einem ballistischen Rechner gekoppelt.

Er berücksichtigt verschiedene meteorologische und ballistische

Grunddaten, die am Bedienpult bei der Vorbereitung eingegeben

werden müssen. Das Bedienfeld umfasst vier Gruppen. Eine Selbsttestgruppe

oben rechts, direkt unter dem TEST-Schalter senkrecht die Gruppe

der automatisch zu berücksichtigenden Werte Seitenwind, Verkantung,

Vorhalte und Entfernung. Bei Notwendigkeit kann die Berücksichtigung

dieser vier Werte durch drücken des entsprechenden Tasters

ausgeschaltet werden. Rechts senkrecht daneben die Wahlschaltergruppe

für die manuell einzugebenden Werte Lufttemperatur, Ladungstemperatur,

Luftdruck. Nach Auswahl eines dieser Werte kann über die Zifferneingabe

der erforderliche Wert eingegeben und durch drücken des ENTER-Tasters

im Rechner gespeichert werden. Die Ladungstemperatur der Munition

liest der Kommandant an einem Thermometer an der Trennwand zum

Turmmunitionsbunker ab. Ganz rechts unten befindet sich der

Hauptschalter des Rechners mit einer grünen Kontrollleuchte.

Links vom Zifferneingabefeld befindet sich die Bediengruppe

für die Grundjustierung des Zielfernrohres in der Vertikalen

und Horizontalen. Mit Hilfe des ZERO-Tasters kann das Strichbild

für jeder Munitionsart auf den Trefferpunkt justiert werden,

mit dem Taster BORE-SIGTH wird der Justiermodus eingeschaltet. Bei

Betriebsstörungen leuchtet ganz oben rechts die rote NO GO

Leuchte auf. Für die einzelnen Munitionsarten kann der Entfernungswert

für die Gefechtssicht eingestellt werden. Dies ist die Entfernung,

bei der mit Haltepunkt Zielmitte geschossen wird und bei der

der aufsteigende Ast der Geschossflugbahn die Zielhöhe nicht

überschreitet und der unter die Mündungswaagerechte abfallende

Ast das Ziel bis zum theoretischen Bodenaufschlagpunkt bestreicht. Die

Feuerleitanlage ist mit einem ballistischen Rechner gekoppelt.

Er berücksichtigt verschiedene meteorologische und ballistische

Grunddaten, die am Bedienpult bei der Vorbereitung eingegeben

werden müssen. Das Bedienfeld umfasst vier Gruppen. Eine Selbsttestgruppe

oben rechts, direkt unter dem TEST-Schalter senkrecht die Gruppe

der automatisch zu berücksichtigenden Werte Seitenwind, Verkantung,

Vorhalte und Entfernung. Bei Notwendigkeit kann die Berücksichtigung

dieser vier Werte durch drücken des entsprechenden Tasters

ausgeschaltet werden. Rechts senkrecht daneben die Wahlschaltergruppe

für die manuell einzugebenden Werte Lufttemperatur, Ladungstemperatur,

Luftdruck. Nach Auswahl eines dieser Werte kann über die Zifferneingabe

der erforderliche Wert eingegeben und durch drücken des ENTER-Tasters

im Rechner gespeichert werden. Die Ladungstemperatur der Munition

liest der Kommandant an einem Thermometer an der Trennwand zum

Turmmunitionsbunker ab. Ganz rechts unten befindet sich der

Hauptschalter des Rechners mit einer grünen Kontrollleuchte.

Links vom Zifferneingabefeld befindet sich die Bediengruppe

für die Grundjustierung des Zielfernrohres in der Vertikalen

und Horizontalen. Mit Hilfe des ZERO-Tasters kann das Strichbild

für jeder Munitionsart auf den Trefferpunkt justiert werden,

mit dem Taster BORE-SIGTH wird der Justiermodus eingeschaltet. Bei

Betriebsstörungen leuchtet ganz oben rechts die rote NO GO

Leuchte auf. Für die einzelnen Munitionsarten kann der Entfernungswert

für die Gefechtssicht eingestellt werden. Dies ist die Entfernung,

bei der mit Haltepunkt Zielmitte geschossen wird und bei der

der aufsteigende Ast der Geschossflugbahn die Zielhöhe nicht

überschreitet und der unter die Mündungswaagerechte abfallende

Ast das Ziel bis zum theoretischen Bodenaufschlagpunkt bestreicht.

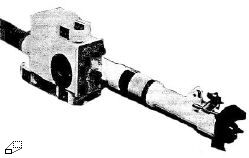

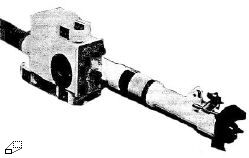

Als

Hilfszielfernrohr wird ein einfach telekopisches Gelenk-Zielfernrohr

der Firma Kollmorgen verwendet. Das Hilfszielfernrohr ist links

neben dem Hauptzielfernrohr untergebracht und mit dem Objetivteil

fest in der Walzenblende befestigt. Es besitzt eine 8fache Vergrößerung

bei einem Sichtfeld von 8 Grad. Für das Schießen mit den

zwei Hauptmunitionsarten APFSDS und HEAT ist ein Strichbildwechsler

eingebaut mit dem wahlweise das Strichbild einer Munitionsart

eingeblendet werden kann. Diese beiden Strichbilder werden durch

Leuchtdioden eingespiegelt. Zum Schutz vor Laser-Strahlung ist

ein Schutzfilter, außerdem ist ebenfalls ein Lichtfilter integriert. Als

Hilfszielfernrohr wird ein einfach telekopisches Gelenk-Zielfernrohr

der Firma Kollmorgen verwendet. Das Hilfszielfernrohr ist links

neben dem Hauptzielfernrohr untergebracht und mit dem Objetivteil

fest in der Walzenblende befestigt. Es besitzt eine 8fache Vergrößerung

bei einem Sichtfeld von 8 Grad. Für das Schießen mit den

zwei Hauptmunitionsarten APFSDS und HEAT ist ein Strichbildwechsler

eingebaut mit dem wahlweise das Strichbild einer Munitionsart

eingeblendet werden kann. Diese beiden Strichbilder werden durch

Leuchtdioden eingespiegelt. Zum Schutz vor Laser-Strahlung ist

ein Schutzfilter, außerdem ist ebenfalls ein Lichtfilter integriert.

Ein

Windmesser auf dem Turmheck, im rechten Bild, ergänzt die Feuerleitanlage.

Bei Fehlfunktionen oder bei widrigen Windbedingungen kann der

Sensor am Messmast abgeschaltet werden. Zum Schutz vor Beschädigungen

ist der Mastfuß elastisch ausgeführt und kann bei Belastung,

wie bei Baumhindernissen, seitlich ausweichen. An der Mündung

ist der Spiegel des Mündungsreferenzsystems, auch als Feldjustieranlage

bekannt, angebracht. Am Tag wird die Kontrollmarke im Kollimator

vom Tageslicht eingeleuchtet, bei Nacht leuchtet zusätzlich

ein leicht radioaktives Tritium-Element. Bei Betätigen des Hebels

zum Feldjustieren, wird ein Prisma eingeschwenkt, wodurch über

ein Prisma die Kollimatormarke in das Sichtfeld des Hauptzielfernrohres

geschwenkt wird. Der Richtschütze kann nun die Lage der Kontrollmarke

im Kollimator mit der Hauptrichtmarke des Strichbildes im Zielfernrohr

abgleichen. Dazu ist die 10fache Vergrößerung einzuschalten.

Notwendige Korrekturen werden am Rechnerbedienpult eingegeben

und mit dem Drücken der ENTER-Taste fest im Speicher abgelegt. Ein

Windmesser auf dem Turmheck, im rechten Bild, ergänzt die Feuerleitanlage.

Bei Fehlfunktionen oder bei widrigen Windbedingungen kann der

Sensor am Messmast abgeschaltet werden. Zum Schutz vor Beschädigungen

ist der Mastfuß elastisch ausgeführt und kann bei Belastung,

wie bei Baumhindernissen, seitlich ausweichen. An der Mündung

ist der Spiegel des Mündungsreferenzsystems, auch als Feldjustieranlage

bekannt, angebracht. Am Tag wird die Kontrollmarke im Kollimator

vom Tageslicht eingeleuchtet, bei Nacht leuchtet zusätzlich

ein leicht radioaktives Tritium-Element. Bei Betätigen des Hebels

zum Feldjustieren, wird ein Prisma eingeschwenkt, wodurch über

ein Prisma die Kollimatormarke in das Sichtfeld des Hauptzielfernrohres

geschwenkt wird. Der Richtschütze kann nun die Lage der Kontrollmarke

im Kollimator mit der Hauptrichtmarke des Strichbildes im Zielfernrohr

abgleichen. Dazu ist die 10fache Vergrößerung einzuschalten.

Notwendige Korrekturen werden am Rechnerbedienpult eingegeben

und mit dem Drücken der ENTER-Taste fest im Speicher abgelegt.

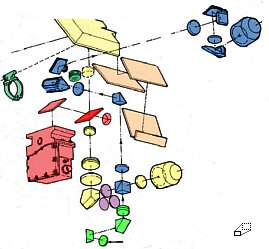

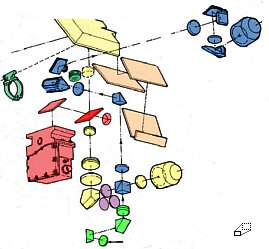

Abschließend

noch ein Blick auf den Aufbau des Hauptzielfernrohres. Das linke

Bild zeigt ein Foto des Herstellers auf den ausgebauten Zielfernrohrblock.

Oben ist angebracht die Baugruppe der Ziellinienstabilisierung

mit dem Kopfspiegel aus einer hochpolierten Aluminiumlegierung.

Darunter befindet sich die optische Baugruppe für die Zusammenführung

der Kanäle des Tagkanals, des Wärmebildkanals, des Kanals des

Laserentfernungsmessers, der Kanal zum Kommandanteneinblick

und der Kanal für die Feldjustieranlage. Daran schließen sich

die elektrischen und mechanischen Bedienelemente an. Das

rechte Bild zeigt die Strahlenverläufe des optischen Systems

des Hauptzielfernrohres. Über die vertikal stabilisierte Kopfspiegelbaugruppe

(gelb) mit dem Spiegel aus poliertem Aluminium verlaufen

alle Strahlengänge. Ebenfalls gelb eingefärbt ist der Tagsichtkanal

zum Okular des Hauptzielfernrohr. Durch ein Strahlenteilerprisma

(blau) wird das vollständige Sichtfeld des Richtschützen

über einen optischen Kanal (blau) zum Einblick des Kommandanten

umgeleitet. Über das gleiche Strahlenteilerprisma (blau)

wird ebenfalls das sichtbare Bild aus dem Wärmebildmodul (grün)

in das Sichtfeld des Zielfernrohres eingespiegelt. Mit Hilfe

einer einschwenkbaren Linsengruppe (dunkelgrün) wird

im Sichtfeld des Zielfernrohres die Kontrollmarke des Kollimators

der Feldjustieranlage an der Kanonenmündung sichtbar gemacht.

Schließlich ist es möglich, durch ein Spiegelsystem (orange)

eine unvergrößerte stabilisierten Sicht auf das Gelände zu erhalten.

Das Modul des Laser-Entfernungsmessers (rot) an der linken

Seite dient neben der Entfernungsmessung auch der Einleuchtung

des Strichbildes. Dazu wird das Strichbild über den schwenkbaren

halbdurchlässigen Spiegel (dunkelrot) und einen dahinterliegenden

weiteren Spiegel in das Sichtfeld eingespiegelt. Der schwenkbare

halbdurchlässige Spiegel wird von der automatischen Feuerleitanlage

gesteuert. Dazu wird eine Fotodiode entsprechend der ermittelten

Vorhalte seitlich verschoben. Die Fotodiode empfängt einen Lichtstrahl

aus einer Leuchtdiode, deren Lichtstrahl über den beweglichen

Spiegel auf die Fotodiode fällt. Das seitliche Verschieben der

Fotodiode führt zu einem automatischen Nachregeln der Spiegelstellung

durch die Feuerleitanlage, bis der Lichtstrahl wieder mittig

auf die Fotodiode trifft, während gleichzeitig der Turm horizontal

entgegengesetzt um den Winkel der Vorhalte verdreht wird. Nach

dem gleichen Prinzip erfolgt die Stabilisierung der Visierlinie

in der horizontalen Ebene. Ein Kreisel für die horizontale Ebene

in der Baugruppe der Kopfspiegelstabilisierung gibt ein Signal

aus, auf dessen Grundlage in bestimmten Grenzen, ebenfalls wieder

über die Verschiebung der Fotodiode, der Spiegel nachgerichtet

und der Turm entgegengesetzt verdreht wird. Allerdings ist das

Ziel der Entwickler, eine einfachere Konstruktion zu schaffen,

nicht erreicht worden. Die Leistungsparameter liegen deutlich

unter denen des Zielfernrohres, zum Beispiel, des Leopard 2.

Allerdings, bei Hinnahme eines leichten seitlichen Zitterns

des Strichbildes, kann mit dem Zielfernrohr des M1 durch geübte

Richtschützen ausreichend genau geschossen werden. Im Rahmen

der Modernisierung wurde in das Zielfernrohr des M1A2 eine echte

Stabilisierung der Visierlinie in zwei Ebenen eingeführt.

Abschließend

noch ein Blick auf den Aufbau des Hauptzielfernrohres. Das linke

Bild zeigt ein Foto des Herstellers auf den ausgebauten Zielfernrohrblock.

Oben ist angebracht die Baugruppe der Ziellinienstabilisierung

mit dem Kopfspiegel aus einer hochpolierten Aluminiumlegierung.

Darunter befindet sich die optische Baugruppe für die Zusammenführung

der Kanäle des Tagkanals, des Wärmebildkanals, des Kanals des

Laserentfernungsmessers, der Kanal zum Kommandanteneinblick

und der Kanal für die Feldjustieranlage. Daran schließen sich

die elektrischen und mechanischen Bedienelemente an. Das

rechte Bild zeigt die Strahlenverläufe des optischen Systems

des Hauptzielfernrohres. Über die vertikal stabilisierte Kopfspiegelbaugruppe

(gelb) mit dem Spiegel aus poliertem Aluminium verlaufen

alle Strahlengänge. Ebenfalls gelb eingefärbt ist der Tagsichtkanal

zum Okular des Hauptzielfernrohr. Durch ein Strahlenteilerprisma

(blau) wird das vollständige Sichtfeld des Richtschützen

über einen optischen Kanal (blau) zum Einblick des Kommandanten

umgeleitet. Über das gleiche Strahlenteilerprisma (blau)

wird ebenfalls das sichtbare Bild aus dem Wärmebildmodul (grün)

in das Sichtfeld des Zielfernrohres eingespiegelt. Mit Hilfe

einer einschwenkbaren Linsengruppe (dunkelgrün) wird

im Sichtfeld des Zielfernrohres die Kontrollmarke des Kollimators

der Feldjustieranlage an der Kanonenmündung sichtbar gemacht.

Schließlich ist es möglich, durch ein Spiegelsystem (orange)

eine unvergrößerte stabilisierten Sicht auf das Gelände zu erhalten.

Das Modul des Laser-Entfernungsmessers (rot) an der linken

Seite dient neben der Entfernungsmessung auch der Einleuchtung

des Strichbildes. Dazu wird das Strichbild über den schwenkbaren

halbdurchlässigen Spiegel (dunkelrot) und einen dahinterliegenden

weiteren Spiegel in das Sichtfeld eingespiegelt. Der schwenkbare

halbdurchlässige Spiegel wird von der automatischen Feuerleitanlage

gesteuert. Dazu wird eine Fotodiode entsprechend der ermittelten

Vorhalte seitlich verschoben. Die Fotodiode empfängt einen Lichtstrahl

aus einer Leuchtdiode, deren Lichtstrahl über den beweglichen

Spiegel auf die Fotodiode fällt. Das seitliche Verschieben der

Fotodiode führt zu einem automatischen Nachregeln der Spiegelstellung

durch die Feuerleitanlage, bis der Lichtstrahl wieder mittig

auf die Fotodiode trifft, während gleichzeitig der Turm horizontal

entgegengesetzt um den Winkel der Vorhalte verdreht wird. Nach

dem gleichen Prinzip erfolgt die Stabilisierung der Visierlinie

in der horizontalen Ebene. Ein Kreisel für die horizontale Ebene

in der Baugruppe der Kopfspiegelstabilisierung gibt ein Signal

aus, auf dessen Grundlage in bestimmten Grenzen, ebenfalls wieder

über die Verschiebung der Fotodiode, der Spiegel nachgerichtet

und der Turm entgegengesetzt verdreht wird. Allerdings ist das

Ziel der Entwickler, eine einfachere Konstruktion zu schaffen,

nicht erreicht worden. Die Leistungsparameter liegen deutlich

unter denen des Zielfernrohres, zum Beispiel, des Leopard 2.

Allerdings, bei Hinnahme eines leichten seitlichen Zitterns

des Strichbildes, kann mit dem Zielfernrohr des M1 durch geübte

Richtschützen ausreichend genau geschossen werden. Im Rahmen

der Modernisierung wurde in das Zielfernrohr des M1A2 eine echte

Stabilisierung der Visierlinie in zwei Ebenen eingeführt.

Das letzte Bild zeigt die Baugruppe des Wärmebildgerätes.

Über die Linsengruppe des Teleskops (gelb) empfängt

das Wärmebildmodul die IR-Strahlung. Es schließt sich der IR-Imager (rot)

an, sowie der Scannerspiegel (dunkelrot), der das empfangene

Bild zeilenweise abtastet und die Bildzeilen auf den IR-Detektor

(grün) sendet. Der Detektor wird von einem Kühler (blau)

auf

-196 Grad Celsius heruntergekühlt. Die rechts oben gezeigte

Elektronikbaugruppe enthält den Videomixer, den Video-Controler,

einen Vor- und Nachverstärker sowie weitere elektronische Bauteile.

Darunter (orange) ist die Bedieneinheit dargestellt,

die auch die Baugruppe zur Erzeugung des sichtbaren Bildes enthält

und dieses Bild über eine Prismenbaugruppe, im Bild weiter oben

grün dargestellt, in das Sichtfeld des Zielfernrohres einspiegelt.

Die Stromversorgungseinheit, nicht dargestellt, stellt die notwendigen

Spannungen aus dem Bordnetz zur Verfügung Das letzte Bild zeigt die Baugruppe des Wärmebildgerätes.

Über die Linsengruppe des Teleskops (gelb) empfängt

das Wärmebildmodul die IR-Strahlung. Es schließt sich der IR-Imager (rot)

an, sowie der Scannerspiegel (dunkelrot), der das empfangene

Bild zeilenweise abtastet und die Bildzeilen auf den IR-Detektor

(grün) sendet. Der Detektor wird von einem Kühler (blau)

auf

-196 Grad Celsius heruntergekühlt. Die rechts oben gezeigte

Elektronikbaugruppe enthält den Videomixer, den Video-Controler,

einen Vor- und Nachverstärker sowie weitere elektronische Bauteile.

Darunter (orange) ist die Bedieneinheit dargestellt,

die auch die Baugruppe zur Erzeugung des sichtbaren Bildes enthält

und dieses Bild über eine Prismenbaugruppe, im Bild weiter oben

grün dargestellt, in das Sichtfeld des Zielfernrohres einspiegelt.

Die Stromversorgungseinheit, nicht dargestellt, stellt die notwendigen

Spannungen aus dem Bordnetz zur Verfügung

Vielen Dank an Jan

Willem de Boer aus den Niederlanden

für die Fotos.

Weitere Fotos vom M1A1 sind auf der Homepage

von Tanxheaven

veröffentlicht.

Part 1

Part

2

|

Die

Bedienelemente des Hauptzielfernrohres zeigt das linke Bild.

Oberhalb des Okulars befindet sich die Umschaltung der

Die

Bedienelemente des Hauptzielfernrohres zeigt das linke Bild.

Oberhalb des Okulars befindet sich die Umschaltung der  Das

Modul des Laser-Entfernungsmessers ist hängend links am Hauptzielfernrohrgehäuse

befestigt. Es befindet sich nur ein Bedienelement darauf, ein

Dreistellungsschalter. In Mittelstellung ist der Entfernungsmesser

ausgeschaltet, in den weiteren Stellungen ist der Laser scharfgeschaltet.

In der Stellung ARM LAST RTN berücksichtigt der Laser nur den

letzten reflektierten Laserstrahl, in der Stellung ARM 1ST RTN

nur den ersten reflektierten Laserstrahl. Dadurch können je

nach Geländebedingungen Fehlmessungen durch Mehrfachreflektionen

vermieden werden. Der Messbereich des Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat-Lasers beträgt 200 bis 7990 Meter, bei einer Messgenauigkeit

von ±10 Metern. Entfernungen oberhalb 4000 Metern werden nicht

mehr automatisch in den ballistischen Rechner übergeben. Die

Entfernung wird 4stellig im Okular angezeigt. Betriebsstörungen

werden mit dem Symbol F rechts oberhalb der Entfernungsanzeige

signalisiert. Ein waagerechter Strich über der Entfernungsanzeige

wird eingeleuchtet, wenn Mehrfachreflektionen auftreten. Bei

Fehlmessungen blinkt die Entfernungsanzeige mit vier Nullen

auf. Zusätzlich übernimmt das Entfernungsmessermodul die Aufgabe

ein rötliches Strichbild über einen Strahlenteiler und Prismen in

den Strahlengang des Okulars einzuleuchten. Der bewegliche Strahlenteiler

dient dazu, das Strichbild horizontal auszulenken, um notwendige

Vorhalten für bewegliche Ziele zur berücksichtigen. Diese Doppelfunktion

gewährleistet auch, dass die Entfernungsmessmarke immer mit

dem Zentrum des Strichbildes zusammenfällt.

Das

Modul des Laser-Entfernungsmessers ist hängend links am Hauptzielfernrohrgehäuse

befestigt. Es befindet sich nur ein Bedienelement darauf, ein

Dreistellungsschalter. In Mittelstellung ist der Entfernungsmesser

ausgeschaltet, in den weiteren Stellungen ist der Laser scharfgeschaltet.

In der Stellung ARM LAST RTN berücksichtigt der Laser nur den

letzten reflektierten Laserstrahl, in der Stellung ARM 1ST RTN

nur den ersten reflektierten Laserstrahl. Dadurch können je

nach Geländebedingungen Fehlmessungen durch Mehrfachreflektionen

vermieden werden. Der Messbereich des Neodym-Yttrium-Aluminium-Granat-Lasers beträgt 200 bis 7990 Meter, bei einer Messgenauigkeit

von ±10 Metern. Entfernungen oberhalb 4000 Metern werden nicht

mehr automatisch in den ballistischen Rechner übergeben. Die

Entfernung wird 4stellig im Okular angezeigt. Betriebsstörungen

werden mit dem Symbol F rechts oberhalb der Entfernungsanzeige

signalisiert. Ein waagerechter Strich über der Entfernungsanzeige

wird eingeleuchtet, wenn Mehrfachreflektionen auftreten. Bei

Fehlmessungen blinkt die Entfernungsanzeige mit vier Nullen

auf. Zusätzlich übernimmt das Entfernungsmessermodul die Aufgabe

ein rötliches Strichbild über einen Strahlenteiler und Prismen in

den Strahlengang des Okulars einzuleuchten. Der bewegliche Strahlenteiler

dient dazu, das Strichbild horizontal auszulenken, um notwendige

Vorhalten für bewegliche Ziele zur berücksichtigen. Diese Doppelfunktion

gewährleistet auch, dass die Entfernungsmessmarke immer mit

dem Zentrum des Strichbildes zusammenfällt.  Der

Aufbau des Strichbildes entspricht dem bisherigen Standard für

Zielfernrohre. Ziele werden mit dem zentralen Kreuz angerichtet.

Der Punkt in der Mitte des Kreises entspricht der Laser-Messmarke.

Die senkrechten und waagerechten Striche dienen als Hilfsrichtmarken

zur Berücksichtigung von Vorhalten und zur Korrektur des Feuers

bei Ausfall der automatischen Feuerleitanlage.

Der

Aufbau des Strichbildes entspricht dem bisherigen Standard für

Zielfernrohre. Ziele werden mit dem zentralen Kreuz angerichtet.

Der Punkt in der Mitte des Kreises entspricht der Laser-Messmarke.

Die senkrechten und waagerechten Striche dienen als Hilfsrichtmarken

zur Berücksichtigung von Vorhalten und zur Korrektur des Feuers

bei Ausfall der automatischen Feuerleitanlage. Dieses Bild zeigt einen Blick auf die Richtgriffe der

Dieses Bild zeigt einen Blick auf die Richtgriffe der

Das letzte Bild zeigt die Baugruppe des Wärmebildgerätes.

Über die Linsengruppe des Teleskops (gelb) empfängt

das Wärmebildmodul die IR-Strahlung. Es schließt sich der IR-Imager (rot)

an, sowie der Scannerspiegel (dunkelrot), der das empfangene

Bild zeilenweise abtastet und die Bildzeilen auf den IR-Detektor

(grün) sendet. Der Detektor wird von einem Kühler (blau)

auf

-196 Grad Celsius heruntergekühlt. Die rechts oben gezeigte

Elektronikbaugruppe enthält den Videomixer, den Video-Controler,

einen Vor- und Nachverstärker sowie weitere elektronische Bauteile.

Darunter (orange) ist die Bedieneinheit dargestellt,

die auch die Baugruppe zur Erzeugung des sichtbaren Bildes enthält

und dieses Bild über eine Prismenbaugruppe, im Bild weiter oben

grün dargestellt, in das Sichtfeld des Zielfernrohres einspiegelt.

Die Stromversorgungseinheit, nicht dargestellt, stellt die notwendigen

Spannungen aus dem Bordnetz zur Verfügung

Das letzte Bild zeigt die Baugruppe des Wärmebildgerätes.

Über die Linsengruppe des Teleskops (gelb) empfängt

das Wärmebildmodul die IR-Strahlung. Es schließt sich der IR-Imager (rot)

an, sowie der Scannerspiegel (dunkelrot), der das empfangene

Bild zeilenweise abtastet und die Bildzeilen auf den IR-Detektor

(grün) sendet. Der Detektor wird von einem Kühler (blau)

auf

-196 Grad Celsius heruntergekühlt. Die rechts oben gezeigte

Elektronikbaugruppe enthält den Videomixer, den Video-Controler,

einen Vor- und Nachverstärker sowie weitere elektronische Bauteile.

Darunter (orange) ist die Bedieneinheit dargestellt,

die auch die Baugruppe zur Erzeugung des sichtbaren Bildes enthält

und dieses Bild über eine Prismenbaugruppe, im Bild weiter oben

grün dargestellt, in das Sichtfeld des Zielfernrohres einspiegelt.

Die Stromversorgungseinheit, nicht dargestellt, stellt die notwendigen

Spannungen aus dem Bordnetz zur Verfügung